『就労支援施設』は、障害や疾患がある方の就労を支援し、かつ就職し働き続けていく過程を支援する施設のことです。一言で『就労支援施設』と言い表しても、就労移行支援であるA型・就労継続支援であるB型と利用者の段階に合わせた施設があります。なお、一般的に認知度のあるハローワークも『就労支援施設』の一つです。

さて今回は、障害者のための『就労支援施設』に目を向け、A型B型の違い、『就労支援施設』の開業に向けた準備内容などをお伝えします。

コラムのポイント●就労支援施設は、障害者自立支援法の就労支援事業の一つの取り組みです。

●就労支援施設は、建築基準法上の用途では「児童福祉施設等」に該当します。

●就労支援施設の開業にあたり、設けられている人員基準・設備基準を紹介しています。

Contents

障害者自立支援法は厚生労働省が管理する法令の一つで、障害者の障害者の症状別に分かれていた福祉サービスの一元化やサービス体型の再編などに関連し、新たな就労支援の強化、障害者が「働ける社会」、一般就労を目的とした事業の創設、その他施設の開所がしやしすいように規制緩和がされるなどの概要が組み込まれた法です。

障害者が「働ける社会」にするため、以前は企業側にばかり努力を強いてきましたが、周囲の理解不足など障害者にとっては「働ける社会」には程遠い現実がありました。

いかに「働ける社会」するのか、企業側に努力を求めるだけでなく、福祉の側からも支援することになり、『就労支援』事業、施設の創設へと向かうことになったのです。

福祉の側から、障害者が一般企業で「働ける」ようにサポートするのが『就労支援施設』の役割です。

『就労支援施設』の創設により、実際に一般企業への就労という目標を達成できている事実もありますので、実に実りある「施設」と言えます。

さて、『就労支援施設』には、A型とB型があり、それぞれの違いについてお伝えします。

利用者は、65歳未満で障害がある方です。

障害がある方でも一般企業への就労が困難であり”就労が可能である”方と限定されています。

利用者定員は10名です。

事業所と利用者が雇用契約を結び、生産活動の機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

雇用契約を結ぶため、利用者は給料が支給されますが、主な仕事は内職に近い内容ですが、赤字が多いため、平成29年以降、開業に対しハードルが上がっているのが現状です。

経営者は、雇用・労災・健康保険などの各種保険の整備が必要であり、提供(紹介)する仕事が、収益性があり、継続的かつ安定的に仕事がある事業でなければなりません。

現在、人手不足が多い製造業やサービス業から業務委託される形態での事業所が望ましいとされています。

なお一般企業に就労後も6ヶ月は就業生活での相談など支援の継続は引き続き行わなければならないと定められています。

A型と同じく65歳未満で障害のある方が利用者ですが、A型では”就労が可能である”方に対し、B型は、”雇用契約に基づく就労も困難である”方が対象です。

利用者定員は20名です。

施設数および利用者は、現状ではA型よりも多いです。

就労の機会の提供や、生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練と、その他の必要な支援を行います。

言葉だけを比較すると、支援内容が同じなのでは?と思われるかもしれませんが、大きな違いは『雇用関係』の有無です。

経営者側からすると、雇用契約を結びませんので、保険の整備は不要ですが、工賃として利用者に支払う必要があることは念頭に入れておいてください。

またA型と同様に、就職した日から6ヶ月は就業生活の相談などの支援を行わなければなりません。

A型・B型に関わらず、両方の施設に関することです。

施設の利用希望者は年々増加傾向にあり、施設の数も比例するように増えています。だからといって施設が足りていないのも現状ですので、社会貢献度もありますし、施設を開所しても決してマイナスにはならないでしょう。

さていざ開業をすると決めても何をどう準備すればよいか、施設の建物や必要な人員についてご紹介します。

まず経営者は法人格でなければ開業が認められません。もし法人格ではないなら、まず法人格にすることから始めてください。

一つの建物を建てる以上、建築基準法が関わります。建築基準法において大切なのは、建物の用途です。

就労支援施設の用途は、「児童福祉施設等」に該当します。

「児童福祉施設等」であれば、特殊建築物に該当します。特殊建築物の場合、細かな規定がありますので、注意が必要です。

特殊建築物について詳しく知りたい方はこちら・・・

■特定建築物として注意|特殊建築物との違いは

さて、開業にあたり、基準が設けられています。建物と必要な人員と建物設備基準についてお伝えします。

就労支援施設ですので、社会福祉施設に多い、介護士などのスタッフ基準はありません。ただし以下のスタッフは必須です。

| A型 | B型 | |

| 管理者 | 1名以上 | 1名以上 |

| サービス責任者 | 1名以上(60人以下に対し) | 1名以上 |

| 生活支援員および職業指導員 | 10名に対し1名(常勤1名以上) | 10名に対し1名(常勤1名以上) |

なおサービス責任者は、実務経験と相談支援従事者初任者研修およびサービス管理責任者研修を修了している方に限られています。

また実務経験の要件に関しては自治体により異なる場合がありますので、開業する地域の自治体に確認は積極的に行うべきです。

経営側からすると、サービス責任者を採用することが一番難関かもしれません。

その他スタッフの採用に関しては、募集サイトで「就労支援員」「一般事務員」など必要スタッフを掲載し、人員を募りましょう。

利用者の送迎を考えているなら、バス運転手も必要ですね。

A型B型に差異はなく、建物全体に対する考え方は以下の通りです。

・建築基準法や消防法を遵守していること

・出入口以外に非難できる構造が望ましい

・建物が2階建以上の場合、エレベータ等の設備や、避難経路を複数箇所必要

・出入り口や通路にスロープや手すり等バリアフリー対応

必要な部屋は、

・訓練・作業室・・・訓練や作業に支障がない広さ(自治体により一人当たりの床面積が定められている場合があります)

・相談室・・・プライバシーや話の内容が漏れない間仕切りなどがあれば、多目的室との併用が可能

・洗面所、便所・・・利用者が使いやすい設計(手すりの設置など)

・多目的室・・・相談室との兼用可能

・事務室

ただし、A型とB型では10名と20名で定員が異なりますので、一人当たりの面積が定められている自治体が多いことも踏まえると、B型の事業所の方が大きい施設の建設を考えなければいけません。

これまでに社会福祉施設の開業の経験者、福祉関係の事業拡大で『就労支援施設』の開業を目指されている場合、すでに信用をえており、地域のネットワークなどもお持ちかと思います。

この場合は、開業当初から利用者の確保という点で厳しいことはないと思いますが、『就労支援』の内容、業務委託内容の検討を重々に行いましょう。

一方まったくの新規参入の場合、利用者の確保から始める必要があります。信用度、認知度を広げることからスタートし、中長期的な視点をもつことが大切でしょう。

僕たちのミッションは『すべてのクライアントに後悔のない建築を届ける』事です。

・洋服→試着ができる

・食品→試食ができる

・車→試乗ができる

上にあげたものと比べて圧倒的に『建築』は高価です。

ですが試しに作ってみることができません。

『建築』は一回勝負です。

なので、失敗してもやり直すことができません。

一回で満足の行く建物が出来るように計画して遂行する必要があります。

お客様のプロジェクトが確実に成功するようにYA+Aは常に全力で取り組んでいます。

建築が出来るまでには複雑に絡み合う大量の要素があります。

まずはそれらをシンプルになるように各フェーズごとに切り分けます。

①土地を探す

②土地に対してプランニングをおこなう

③資金計画、スケジューリングをする

④設計・デザインをする

⑤補助金等が使えるかどうか確認する、融資の手続きをする

⑥建築許可等各種申請をする

⑦トータルでのブランディングをおこないかかるコスト以上の価値を建築につける

⑧施工会社選定・入札サポート・コスト管理をおこない建築コストを予算内におさめる

⑨施工監理をおこない建物クオリティを保ち完成させる

簡単に書き出すと上記の項目が挙げられます(細分化するとキリがないくらいの量になりますのでこのくらい大まかにしておきます。)

これらを一つ一つ丁寧にクリアしていくことでお客様に安全で性能を担保した建築を予算内で計画した期間内で完成させます。

そして建築に支払ったコスト以上の価値を付加します。

YA+Aは100棟以上の建物を企画・設計・監理してきました。

エリアは日本では関東を中心に東北、関西、九州に実績があります。

海外では中国で9999㎡の巨大な宿泊施設と幼稚園、スポーツジムの複合施設の設計・監理の実績があります。

小規模〜大規模の様々な建築を全力で設計・監理してきました。

土地探しからお役に立てるように不動産知識、ネットワークの向上に常に努めています。

最適なプランニングをおこなうために調査・検討を怠りません。

計画が滞らないよう時間・お金に対する計画は常にプランニングと連動させ確認しながら進めています。

性能・デザイン・コストを意識しながら設計をしています。

補助金等を使用して資金的に有利に建築を進められるようにコンサルティングをしています。

建築をするために必要な各種申請をスムーズにおこないます。

お客様が支払う建築コスト以上の価値が出るようにブランディングのお手伝いをしています。

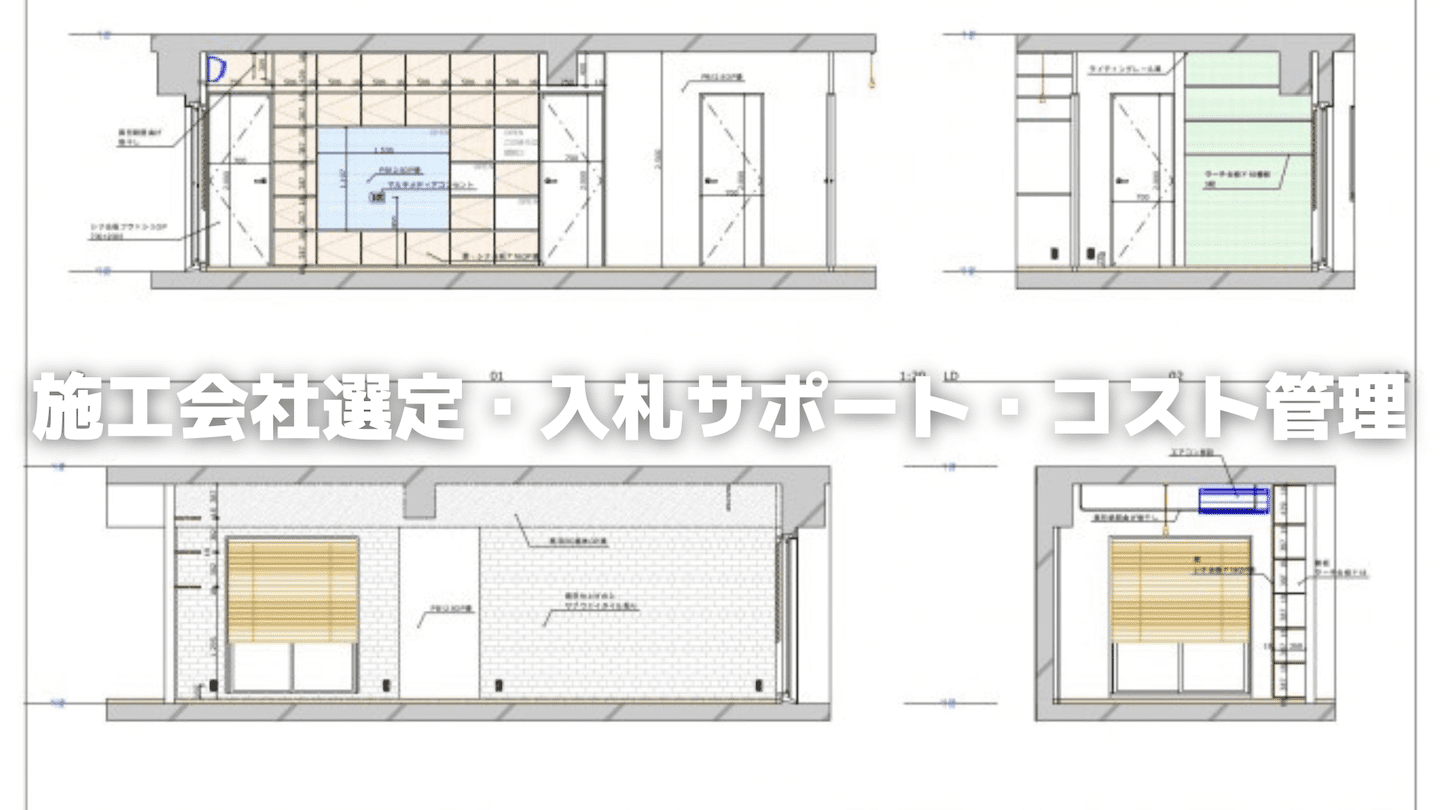

建築コストを予算内かつコスパよくするために、施工会社選定・入札サポート・コスト管理を徹底的におこないます。

建物が合法的でクオリティの高いものになるように様々な監理をおこなっています。

お客様の建築を『成功』させるために必要なあらゆる項目をYA+Aスタッフ全員が全力でお手伝いさせていただきます。

以下にYA+Aが建物を設計する際に大切にしていることを書かせていただきましたので是非読んでいただければ幸いです。

設計事務所の仕事内容はお客様からすると、何をしてくれるのだろう?と分かりづらいかと思います。

YA+Aは設計、デザインはもちろんですが、資金計画や入札管理等のお金の事、工事監理による建物クオリティに関する事、プロジェクト全体のスケジュール管理、それ以外にも土地の事など建築プロジェクトの最初から最後までお客様のサポートをさせていただいております。

YA+Aの仕事について25分程の動画をつくりました、是非ご覧ください。

YA+Aについて

1981年創業の設計事務所です。

医療、福祉、こどもの建物、店舗、住空間など様々な建物の設計経験の蓄積があります。

長い経験に基づいた多数の建築、メディア、講演等、多彩な実績を持つ会社です。

また2008年から取り入れたBIM(3次元設計)のベテラン(業界トップクラス)でもあります。BIMの技術を活用してわかりやすくきめの細かい設計サービスを提供しています。

東京、栃木、新潟の3拠点をベースに21名のスタッフで『全てのクライアントに後悔の無い建築を』をテーマに日々、設計、デザインの技術を研鑽しています。

お客さまが建築に投じる多額の投資を一番効率的かつ満足度の高い形で実現させる事を一番に設計・監理を行う会社です。

お客様の建築を満足して完成するためのYA+Aのサポート内容

建築を本当に満足して建てるためには様々な要素が関係しますが、その中で特に重要なものが以下になります。

・デザイン、設計

・資金計画、コスト管理

・施工クオリティ、スケジュール管理

上記のバランスが取れた状態でお客様のプロジェクトが進むようにYA+Aは様々なフェーズでサポートさせていただきます。

YA+Aは不動産業の登録をしています。

不動産取引の知識+建築設計のノウハウを活かし一人一人のお客様の要望(予算、エリア、面積、建物用途etc…)にあわせて最適な不動産をお探しします。 また、不動産を探すだけでなく、その土地にどのようなボリュームの建物が建てられるかの検討を一級建築士がおこない「土地」+「建物」の資金計画をご提案します。 一般的な不動産会社では提供していないサービスを含んでいますが仲介手数料は一般的な不動産会社より安価な「消費税抜きの土地の価格×2%」とさせていただいております。

敷地情報及び施設規模等のご要望をもとにラフプランを作成しスケジュール、概算の建築費を算出いたします。

設計の初期段階から資金計画、工程計画を意識して進めることによってお客様の計画実現を徹底的にサポートします。

初期プランニング提出物

①建築プラン

②概算資金計画書

③工程表

上記3点を打ち合わせ毎に提出し資金計画、スケジュールを間違いの無いように進めていきます。

建築をお客様の理想の建物に近づけるためには、お客様と設計事務所のイメージを間違うことなく共有することが必要です。

高い精度でイメージ共有するために(BIM)3Dデータを用い様々な角度から提案、確認をさせていただいております。

視覚的に打ち合わせすることによってお客様にわかりやすく提案することに加え、提案に対してお客様からのご意見もいただきやすくなります。

BIM(3D)ベースの打ち合わせによって提案を磨き上げ理想の建築を目指すことをお約束します。

土地の条件や建物の規模によって適切な工法は違います。YA+Aではお施主様のご要望や土地の条件、予算等をもとに適切な工法を提案させていただきます。 建具やその他材料も一般的な既製品だけでなく様々な物を選択の視野にいれてお施主様の理想の施設を目指します。

自由な工法の一例

・構造は在来木造、SE構法、鉄骨造、鉄筋コンクリート造その他様々な工法に対応可能です、もちろん構造計算によって安全性を担保します。

・左官や無垢材、塗装にマニアックな材料も安全性を考慮の上選択肢に。

・イベントを兼ねた自主工事などお客様のご希望に沿うことができます。

その他ご希望があれば遠慮なくご相談ください。

法人様が各種公募に参加するための各種図面、建築費等の資料作成、事業計画、プレゼンテーション資料作成などのお手伝いをいたします。

3Dパースや動画等で審査員に計画内容をわかりやすくお伝えします。

期間が短い場合でもなるべく対応させていただきますので、できる限り早めのお声掛けをお願い致します。

園舎、障害者施設、高齢者施設等の公募サポート当選実績があります。

各種補助金申請のための図面、資金計画、申請書類等の作成のお手伝いを承っております。

期間が短い場合でもなるべく対応致しますので、できる限り早めのお声掛けをお願い致します。

園舎、高齢者施設、障害者施設、事業再構築補助金、WAM融資の実績があります。

建て替えの為の老朽度診断、耐震診断のお手伝いもいたします。

お客様の建物のクオリティを保つため、建設会社が実施設計図面の通りに工事しているか、工程に遅れが出ていないか、様々なことをチェックします。

建物が完成した後、実施設計図面通りに出来ているか、ミスは無いか検査を行います。

各種法令に対応するように確認をおこない、役所や消防、その他の行政検査の手続き、立ち会いをおこないます。

お客様の建物が適正な価格で建てられるように、コスト管理を行います。

作成した図面をもとに、施工会社の入札管理、見積り内容のチェックをおこない、施工会社の選定のお手伝いをします。(お客様のお付き合いのある施工会社での施工も可能です。)

また、予算内に建築がおこなわれるように入札以外にもVE、CD等各種調整もさせていただきます。

設計するだけでなく、施工費がお客様の予算内で収まるように調整することを大切に考えてプロジェクトを進めさせていただきます。

お客様の理念を形にした建物だけでなく、トータルで一貫したロゴ、WEB、ムービー、パンフレット等のリブランディングのお手伝いもお受けいたします。

設計で作成する3Dはムービーとして施設完成前にもWEB等で集客、求人アピール等にご活用いただくことができます。

建築以外でもトータルでお客様のビジネスの『見た目』を整えます

・老朽度診断

建物の建て替えの際に老朽度診断が必要になる場合があります、建物検査の上診断書を提出させていただきます。

各種業務お気軽にお問合せください。

建物を設計する上で『打ち合わせ』は一番大切と考えています。

図面、パース、3D、資金計画、スケジュール、etc..大量の情報をお客様と共有できないと設計を満足いただける形で仕上げることはできません。

YA+Aでは対面はもちろんZOOM等のリモート会議でもイメージ共有を万全に取るために、様々な資料を共有してメモを入れながらお客様に説明をしています。

株式会社 横松建築設計事務所

代表者:一級建築士 横松邦明

設立:1981年

資本金:22,100,000円

事務所登録:一級建築士事務所・東京都知事登録第62130号

栃木県知事登録第A-ト1130

管理建築士:横松宏明 一級建築士 登録第123630号

社員21名(一級建築士9名、二級建築士5名、宅地建物取引士1名、木造耐震診断講習修了者3名、栃木県震災建築物応急危険度判定士2名、建築積算士1名、福祉住環境コーディネーター二級1名)

太陽の感じることのできる空間、高齢者施設を感じさせることのないデザイン、

職員のパフォーマンスを最大限に高める建物を希望し、横松さんに設計をお願い致しました。出逢いから竣工まで、約4年超かかりましたが、ずっと伴走して下さり希望どおりの建物が完成いたしました。

建物を創るだけでなく、補助金の申請に関する事務やアドバイス等たくさんの支援もして下さいました。常に施主側の想い寄り添ってくださり本当に感謝しています。日頃の打ち合わせもZOOM等を活用し、距離を感じることなく十分な検討を行うことが出来ました。

当法人の入所者の方が「生きてて良かった」と言ってもらえるように、当法人の仲間が「ここで働けて良かった」と思える空間が出来上がったと思います。

本当に長い間ご一緒に仕事をさせてもらえたことに感謝いたします。今後もクライアントという関係性を越え、同志としてお付き合いさせてもらえればと願っております。

素晴らしい建物と共に、これからの高齢者福祉を支える一翼として邁進して参ります。

本当に、本当にありがとうございました。

チベット高原における西寧森林幼稚園:国を超える夢へ

西寧森林幼稚園名誉園長 盧中潔

標高2000メートルを越える高地に森の幼稚園を創ろうとする夢は2018年から芽生えた。「35以上の少数民族が住んでいる夏の都―青海省西寧市で幼稚園を創りたい」。このような問い合わせを受けた横松社長が大雪の中から現れ、夢を語る初めての打ち合わせだった。「起伏感があり、閉塞感がなく、子どもたちは自由に探究できるような園にしたい」。日本の幼児教育を学びに来る留学生として、倉梯惣三の思想に大きく影響され、自分が望んでいる園の理想像を実家の西寧に実現したい。その後、中国のみなさんは横松さんが持ってきたデザインに一目惚れした。8の字に建物を立体交差させ、無限大の∞のような形だった。

それから、言語の壁、制度の違い、工事の水準やコロナの影響など数多くの困難に直面してきたが、中国現地と協働体制を整え、着工してから4年間もした2022年3月、やっと夢のような開園を迎えた。その中で、開園に至るまで大きく機能したのは、BIMソフト「ARCHICAD」による三次元建物モデルであった。遠く離れている西寧でも幼稚園の模様をその場にいるかのように確認することができる。

嬉しいことに、園のデザインは「日本工業経済新聞社」社長賞に受賞され、西寧ないし中国の西北地域の政府関係者に報道されたり、幼児教育業界の方々に高く評価されてきた。開園して2年間もないうちに、市の中心部から10㎞以上も離れている立地において、200人以上の園児はスクールバスで毎日通っている。一番遠い子は片方で20㎞以上も離れているところから通っているが、子ども視線で創られた園に来たいという子どもと保護者からの感想があった。このような場面を一早く横松建築設計のみなさんにも共有したい気持が一杯である。西寧森林幼稚園のみなさんも、長年積み上げてきたパートナーシップこそ大事な宝物だと共感している。

インターネット環境が進んでいる今日、このような日中の国の壁を越えるような成功例がこれからもきっと多く湧いてくるだろう。より多くの子どもの夢を支えるように、横松建築設計とのご縁を大事にしていきたい。

関東方面での保育園計画が初めてでしたが、最初から最後まで横松設計さんにサポートし ていただき、法人の想いが形になり、とても満足しております。 土地探し、公募対応、施工業者選定、入札、借入相談、補助金申請など、設計だけではなく トータルで対応していただけたので安心してお任せすることができました。

遠方だったため zoom での打合せが多くなりましたが、法人の要望を的確に受け止めていた だき、イメージ等もたくさん出していただいたのでとても分かりやすく進めることができ ました。 また、畳のランチルームやパススルーロッカーなど、設計実績があるからこその多くの提案 があり、きめ細かな設計に感動しています。 出来上がった保育園は、木のぬくもりがある園舎と自然が感じられる園庭で、子ども達が楽 しそうに過ごしています。保護者や先生達からもとても評判が良いです。 出来上がってからも細かいところまでフォローしてくださるので、ちょっとしたことでも 安心して相談できます。これからも宜しくお願いします。

私たちの保育園は、鉄骨造の建替えをお願いしました。特にバルコニーの特徴的な外観が気に入り、まさに理想の保育園となりました。また、モンテッソーリを取り入れた内装や教具入れのデザインにも大変満足しています。

デザインに関しては、納得いくまで何度も提案してくれたことが印象的でした。おかげで、最終的なデザインに大変満足しています。

さらに、3Dで建物の中を体験させてくれました。これにより、実際にどのような空間になるのかを事前に把握することができ、理解しやすくなりました。これは、保育園の運営において重要なポイントであるため、大変助かりました。

建築費についても、何社も見積りを取ってくれました。これにより、コストパフォーマンスが良い選択ができました。結果として、安く済むように努力してくださったことに感謝しています。

おかげで、新しい保育園が無事に完成しました。これからも、子どもたちに安心して通える保育園を提供できるよう、引き続きお世話になりたいと思います。今後のご活躍を心よりお祈り申し上げます。

鉄骨造の保育園の建替えについて、素晴らしいサービスを受けることができました。

特に、タイル張りのシンプルで耐久性のある外観には大変満足しています。内装や教具入れのデザインもホワイトを基調としたシンプルで機能的なもので、とても気に入りました。

さらに、建替えの打ち合わせも丁寧に行っていただき、漏れのない図面を仕上げていただきました。何度も細かな修正にも対応していただき、本当にありがとうございました。

また、建築費が予算内でおさまるように、複数の建築業者の入札を仕切ってくださったことにも感謝しています。こちらの要望や予算に合わせて、最適な提案をしていただきました。

この度は本当にありがとうございました。建替え後の保育園は、子どもたちが安心して過ごせる居心地の良い場所になっています。

保育園の設計において、私たちの希望をすべて叶えてくれたと感じています。特に8の字になった回遊できる廊下は、先生方も子どもたちも大変気に入っており、楽しく過ごすことができる空間になっています。

また、木造の素材感を活かした内装デザインは、温かみがあり、自然に触れることができる環境を作り上げてくれました。これにより、子どもたちが安心して過ごせる空間が実現しました。

さらに、BIMを用いて立体空間を体験させてくれたことで、設計段階から具体的なイメージを持つことができ、納得のいく打ち合わせが進められました。その結果、漏れのない図面が作成され、より良い保育園が完成しました。

また、建築費が予算内に収まるよう、複数の建築業者の入札を適切に仕切ってくれたことは大変助かりました。これにより、質の高い保育園を予算内で実現できたことに感謝しています。

全体的に素晴らしいサービスであり、私たちの保育園に対する理想を具現化してくれました。この保育園で子どもたちが楽しく成長できることを確信しています。

この保育園の設計には本当に感動しました。シンプルでセンスを感じる外観デザインは、園児たちが毎日楽しみに通う場所となっています。大きな吹き抜けのあるランチルームは、滑り台や空間に飛び出す家が設置されており、綺麗なライトがたくさん下げられています。ランチルームからは富士山が眺められ、子どもたちに素晴らしい景色を楽しませてくれます。

また、子供が利用できるキッチンは食育にとても役立っています。木造の木の質感を活かした内装デザインも大変気に入っています。さらに、BIMで立体空間を体験させてもらったことで、イメージがぐっと膨らみました。納得いくまで打ち合わせを重ね、漏れのない図面を仕上げてくれたことも大変ありがたかったです。

建築費が予算内でおさまるように建築業者とのやりとりもしてくれ、遠方の山まで監理に来てくれたのは本当に感謝しています。この保育園の設計は、園児たちの成長とともに、私たちの心にも深く刻まれることでしょう。

私たちの要望を丁寧に聞いてくださり、広大な敷地に障害者入所施設、多目的ホール、保育園、就労支援施設の4つの建物を設計していただきました。何度もプランニングを繰り返すことで、最高のプランができあがり、私たちは大変満足しています。

この施設のデザインは、一見すると福祉施設には見えないモダンなデザインで、利用者の皆様にも快適に過ごしていただける空間が提供されています。また、施設のコンセプトであるまちづくりも実現でき、地域に根ざした施設ができあがりました。

設計チームは、コストパフォーマンスにも優れた設計を提案してくれ、予算内で素晴らしい施設が完成しました。プロジェクトを進める中で、設計チームは粘り強くクライアントに寄り添い、我々の要望を的確に捉え、素晴らしい仕上がりになったことに感謝しています。

就労支援施設、高齢者デイサービス、発達支援、放課後デイサービスといった多機能を備えた施設は、前例がないほど珍しいケースでしたが、設計チームは丁寧に対応してくれました。

デザインは非常に秀逸で、私たちだけでなく関係者からも大変評判の良いものとなりました。内装デザインやディスプレイまで一貫して手掛けていただき、統一感のある施設に仕上がりました。また、BIMを用いた提案はわかりやすく、理解しやすかったです。

設計変更にも柔軟に対応していただき、気兼ねなく相談することができました。そして、建築コストも予算内で収まり、それ以上の価値を感じる素晴らしい建物が完成しました。

この設計チームと一緒にプロジェクトを進められたことを心から感謝しております。今後も多くの人たちが利用するこの施設が、地域の福祉に貢献できることを確信しています。今回のプロジェクトを成功させてくれた設計チームに改めて感謝申し上げます。

YA+Aは素晴らしい仕事をしてくれました。まず、彼らのデザインが非常に魅力的で、それが私をウェブサイトで問い合わせさせるきっかけとなりました。しかし、彼らのサービスはデザインだけに留まらず、貸店舗を成功させるためのビジネス面でもたくさんの知恵を提供してくれました。

この会社は、ウェブでの集客にも力を入れてくれ、効果的なマーケティング戦略を提案してくれました。これによって、建物がオープンする前にすでにテナントが入る状態になり、大変喜ばしい結果となりました。

建物自体もデザイン性が高く、資産としてとても価値のあるものができあがりました。このような素晴らしいサービスを提供してくれた会社に感謝の気持ちでいっぱいです。彼らは私が持っていたビジョンを具現化し、期待以上の成果を引き出してくれました。

これからも、彼らのサービスを利用したいと思いますし、友人や知人にも自信を持ってお勧めできる会社だと感じています。彼らの専門知識と経験によって、私の事業はさらに成功へと導かれることでしょう。本当にお世話になりました。

この歯科クリニックの設計に関して、選んだ建築コンペの会社が素晴らしい仕事をしてくれたと感じています。外観は白を基調としたシンプルなデザインで、飽きのこない変化とアクセントがあり、非常に満足しています。

内装についても、高いセンスが感じられ、ホワイトをベースに木の素材を取り入れたデザインは患者からも大変好評です。また、近隣のクリニックとの差別化が図れており、これからも多くの患者に愛されるクリニックであることを確信しています。

作業スペースも色分けや仕組化がされており、衛生的な環境で働けるようになっています。これにより、患者に安心して治療を受けていただけると思います。

打ち合わせの際には、3Dでの確認が可能で、理解しながら進めることができました。これにより、イメージ通りのクリニックが実現できたと感じています。

このクリニック設計の素晴らしさに感謝し、今後も多くの患者に喜んでいただけるよう、スタッフ一同努力してまいります。この度は、本当にありがとうございました。

クリニックの設計において、外観はシンプルでセンスの良さが感じられるデザインが施されており、木目のタイルが非常に印象的です。これにより、患者様からも大変好評であると感じています。

内装についても、同様にシンプルかつセンス良く、木調のアクセントや石張りのデザインが取り入れられていることが気に入っています。このデザインは、落ち着いた雰囲気を演出しており、患者様にも安心感を与えることができるでしょう。

また、動線についてもシンプルで働きやすい配置になっており、設計の段階からこだわっていただいたことが感じられます。これにより、スタッフの効率的な働き方が実現でき、患者様へのサービスも向上しています。

素材にもこだわりがあり、デザイン性や掃除のしやすさに優れているため、非常に満足しています。打ち合わせの際には、3Dで確認しながら進めることができたので、イメージをよく理解しながら設計を決定することができました。

全体として、このクリニックの設計は、機能性とデザイン性のバランスが絶妙であり、多くの患者様から支持されていると感じています。この設計によって、クリニックが一層信頼される場所となっていることを実感できます。

この度は、私たちの老人ホームの設計を担当していただき、誠にありがとうございました。外観に関しては、シンプルでローコストを目指していただいたことが大変喜ばれました。また、アクセントを加えていただいたおかげで、単調にならずに美しい仕上がりとなり、非常に満足しております。

設計過程での打ち合わせについても、3Dで確認しながら進めることができたので、私たちがどのような建物になるのかをイメージしながら決定を下すことができました。そのおかげで、細部にわたるまで意見を取り入れていただき、理想に近い形での設計が実現しました。

また、プロジェクトの進行においても、迅速な対応と丁寧な説明があり、安心して任せることができました。私たちの要望や疑問にも親身になって対応していただき、大変感謝しております。

お陰様で、老人ホームが完成した際には、入居者の方々からも大変好評であり、これからも多くの方々に安心して過ごしていただける場所となることでしょう。

この度は本当にお世話になりました。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

私たちの家の設計をお願いした際、外観はSOLIDOを使用してシンプルでセンス良く仕上げていただき、大変気に入りました。また、妻からも高い評価を受けています。内装もシンプルで、吹き抜けのデザインがとてもおしゃれで気に入っています。

我が家では犬を飼っているため、床の材料にタイルを選んでいただいたことは本当に感謝しています。タイルは犬の爪にも優しく、お掃除も簡単にできるので大変助かっています。

また、家の動線もシンプルで、働きやすさにこだわった設計がなされていて、日々の生活が快適です。屋上にはバーベキューができる広いスペースがあり、家族や友人と楽しい時間を過ごせます。

インナーガレージから愛車をリビングで眺めることができるデザインも最高で、特別な空間が作られています。使用されている素材にもこだわりがあり、デザインや掃除のしやすさも素晴らしいです。

設計の打ち合わせでは、3Dで確認しながら進められたため、分かりやすく、自分たちの希望通りの家ができ上がりました。このような素晴らしい家を設計していただいたことに心から感謝しています。本当にありがとうございました。

今回、保育園の設計をお願いしましたが、補助金の申請や近隣説明会、役所対応まで幅広くサポートしていただき、大変助かりました。外観はカントリー調でセンスが良く、保護者からも好評です。私自身も大変気に入っています。

内装もシンプルで木調のアクセントや吹き抜けのデザインが取り入れられ、素晴らしい雰囲気が漂っています。動線もシンプルで、働くスタッフが快適に過ごせるように設計されており、効率的な運営ができる環境が整っています。

素材にもこだわりがあり、デザインや掃除のしやすさが兼ね備えられているので、維持管理が容易です。打ち合わせでは、3Dで確認しながら進めることができたため、イメージがしっかりと把握でき、スムーズな進行が可能でした。

この設計により、子どもたちが安心して過ごせる保育園ができ上がりました。保護者の方々からも高い評価をいただいており、感謝の気持ちでいっぱいです。今後もサポートをよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。

私が依頼した設計は、クリニック、高齢者デイサービス、サービス付き高齢者住宅という複雑な要素を含むものでした。YA+Aはこれらの要素を見事に融合させて素晴らしい複合施設を完成させてくれました。

外観はシンプルでありながら、細部に変化をつけることで親しみやすさを感じさせるデザインに仕上げてくれました。内装は白と木調の組み合わせで、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。特に、サービス付き高齢者住宅部分はホテルのような高級感あふれるデザインに仕上げてくれました。

打ち合わせの際には3Dで設計を確認しながら進めることができたので、私自身もプロジェクトに深く関与することができました。そのおかげで、最終的な設計に対する理解が深まり、私の理想とする施設が具体的に形になった瞬間は非常に感動的でした。

薬局の設計をお願いし、素晴らしいリノベーションができたことを心から感謝しています。東京北区で既存の店舗をリノベーションし、薬局を作ることができました。デザインについては、シンプルな内装で白と木調の組み合わせが気に入っています。このデザインは、清潔感がありつつも落ち着いた雰囲気を作り出しており、お客様にも好評です。

打ち合わせの際に3Dで確認しながら進めることができたため、よく理解しながら計画を立てることができました。これにより、無駄な手間や時間をかけずに効率的にプロジェクトを進めることができました。

以前に教会の設計を依頼し、その結果に大変満足していたため、今回も園舎の建て替えについて依頼することにしました。YA+Aの仕事には改めて感心させられました。

私が望んでいたのは、平家で木造の温かみを感じられる建物で、それはまさに彼らが提供してくれました。そのデザインは、新しく、それでいてどこか懐かしさを感じさせるもので、すばらしいと感じています。

特に、既存の建物の床材を外壁に転用したアイデアは素晴らしかったです。この新たなデザインは、懐かしさと新しさが融合した感じで、私の心を捉えました。

打ち合わせの際に3Dで確認しながら進めることができたため、設計の全体像をしっかりと理解することができました。そのおかげで、理想の園舎が具現化される過程を目の当たりにし、大変感動しました。

私はプロとしてお客様の建築に関わる以外にも、自宅やオフィスなど自分がクライアントとしての建築や物件購入、事業の立ち上げをしてきました。

以下がこれまでに経験してきた自分達のためのプロジェクトです。

・自宅マンションのリノベーション

・自宅新築

・自社オフィス建築 木造

・自社オフィス用マンション購入

・自社オフィス建築 鉄筋コンクリート

・自宅をリノベーションしてゲストハウス

・就労支援事業立ち上げ

・建築系スキルコンテンツ販売事業立ち上げ

建築を考える上での悩みはもちろん、金銭面、納期、メンテナンス等の施主としての悩みも多く体験してきました。

デザインや機能、規模とコストのバランスに悩んだり、資材の遅れによる納期に悩まされたり、購入した中古物件のメンテナンスに悩んだり。

事業計画、資金計画を立て、資金調達に金融機関相談や補助金申請も経験しています。

YA+Aはそれらを一つ一つを自分達の出来事として検討して実際に体験しながら克服してきたのでお客様の色々な気持ちや悩みが理解できますし、解決する事ができます。

YA+Aがお客様の無料診断をさせていただきます。

YA+Aに1時間程度いただければ、お客様のご要望、課題、疑問等を『無料診断』して建築を進めていく上で必要な『建築プラン』をお作りさせていただきます。

『建築プラン』の内容は

・概算スケジュール計画

・建築計画概要書

上記2点です。

この内容で今後建物の建築をどのように進めていけば良いかの道標をお作りします。

ここまでは『無料』です。

建築計画をより具体的にしたい場合は『ファーストプラン』をご依頼ください。

(費用は想定される規模によって変わりますので無料相談時にお伝えします)

『ファーストプラン』の内容は

・建物のボリューム検討

・ボリュームを元にした概算資金計画

・全体のスケジュール計画

上記3点です。

この内容で、ラフな建物プランや資金計画、スケジュールを把握して計画のベースをお作りします。

このフェーズがまとまれば実際の設計やデザインの本格的なフェーズに入っていきます。

YA+Aの『ファーストプラン』にご満足いただけない場合は無料とさせていただきます。

診断は対面以外にもメール、電話、LINE、テレビ電話を用意していますのでお気軽にご依頼ください。

YA+Aでは建築に関する無料診断をおこなっております。

お客様のお話を伺って、『建築カルテ』をお作りさせていただきます。

場所はYA+Aのオフィスに来ていただくか、zoomで行うか、お客様指定の場所にお伺いさせていただきます。

どんな事でもお気軽にご相談ください。

提出物

・概算スケジュール計画

・建築計画概要書

メリット

建築を実現するためにやるべきことがわかる

お客様の計画を実現するためのの手がかりを得られる

設計事務所の仕事の進め方を理解出来る

低コストでできる初期計画。

建築計画のスタートに絶対必要な

・建物のボリューム

・概算の資金計画

・全体のスケジュール

の検討をお手伝いします。

お客様はその資料をもとに計画が適正であるかを判断することができます。

まずはファーストプランをご依頼していただければ、その後の計画をどう進めればよいかの指針をお作りします。

費用は計画を進める場合は設計料に充当しますので、初期段階での検討費用を抑えることができます。

※計画を進めない場合には実費精算となります。

YA+Aの仕事にお客様が満足出来ない場合は無料とさせていただきます。

こちらにお電話をおかけください。

03-5284-7106