僕は2008年にARCHICADを購入し手探りで実際の設計に使えるやり方を模索してきました、もちろん最初から上手くいったわけではなく、色々な困難がありました。

・これまで描いていた図面表現ができない

・思い通りのモデリングができない

・便利な機能も使い方がわからないので結局活用できない

・社内の使い方がバラバラなので逆にチームワークが分断される

・BIMのスキルで社内の仕事バランスが混乱する

・BIMによって仕事が増えて逆に忙しくなってしまう

などなど、思い出せばいくらでも出てきます、それらを一つずつ解決しながら現在のワークフローを作り上げてきました。

振り返るととんでもなく困難な道のりでした。

とにかく、いかに簡単にスタッフの苦労を少なくBIMを安定運用するかについて考えてきました。

そして、テンプレの作成、ワークフロー、モデルの作り方をルール化すれば上手く回るようになるということにたどり着きました。

『BIMの社内定着=ルール化』がわかっていれば安定的なBIM運用をおこない社内の業務のクオリティアップ、効率化ができるなんて当たり前なんです。

さて、前置きはこの辺にして少しBIMについて語らせていただきます。

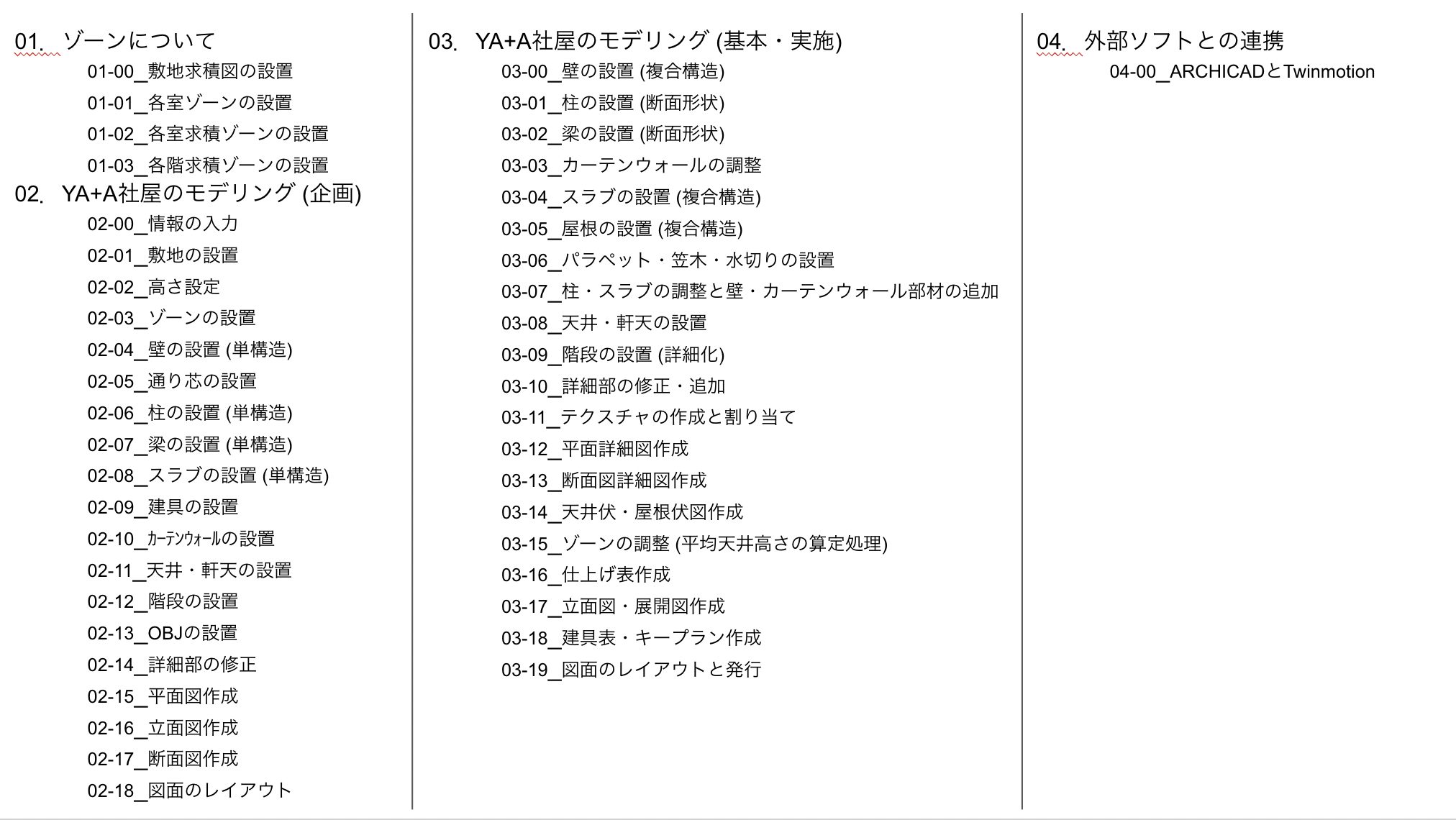

下記が構成になります。

・僕のBIMについての経歴

・BIMの良いところ、困るところ

・設計・デザイン検討ツールとしてのBIM

・遠隔コミュニケーションに役立つBIM

・スタッフの成長仕事の共有について

・テンプレ化

・教育について

・社外とのネットワーク

・解決するためのBIMマニュアル、テンプレート

・BIMマニュアルとテンプレートを入手することによるメリット

・ARCHICADのスキルを本当の意味で資産化すること

・申込みフォーム

テンプレートの説明をする前に僕のBIMについての経歴を簡単に書かせていただきます。

・僕は2008年からBIM(ARCHICAD)を使い始めました。

・世界を代表するBIMソフトベンダーであるGRAPHISOFT社の認定を受けたARCHICADゴールドマスターであり、GRCの認定を受けています。

※GRCとはGRAPHISOFT Registered Consultantsはグラフィソフトジャパン株式会社が公認するBIMに対する専門的なスキルでArchiCADの導入をサポートまたはコンサルティングするグラフィソフト認定スペシャリストです。

・BIM(ARCHICAD)を使用して様々な建物を設計・監理してきました。

・数年前まで専門学校でARCHICADを教える講師をしていました、常務である弟は現役で講師をしています。

・BIMにおいて新聞、書籍、雑誌、WEBなどで様々な媒体で取り上げられています。

・日経アーキテクチャ誌において半年間BIMについての連載を掲載されました。

・2016年アーキフューチャーに弊社事例が掲載されています。

・建設ITガイドに3年連続で掲載されています。

・GRAPHISOFT社のセミナーにて全国各地で講演をさせていただいています。

・GRAPHISOFT on Airに出演しました。

・ARCHICAD20の新製品発表会で講演をさせていただきました。

・日建学院のBIM教材に出演しました。

・BIM未来図 設計BIMの2020年代を考える が日刊建設通信新聞事に掲載されました。

・建築士会連合会BIMタスクフォースでのイベントで各地で講演させていただきました。

ざっと書いてみましたが本業以外にも色々な活動をさせていただいてきました。

最初は全く使えない状態から独学で勉強して、実施設計レベルまでモデリング(ここまではとても苦労しました。)できるようになり、さらにそこからスタッフを雇いながら教えて人数を増やしてきました。(ここまではさらに苦労しました。)

だんだんと仕事が増えて色々な会社とコラボしながら経験値を増やしました。

BIMの修練、設計事務所の経営を通して思ったことを書きます。

雑誌、WEB記事、教育用ムービー、ラジオ等様々なメディアにて取り上げていただいております。

また、教育機関にて学生の教育や全国各地で建築のプロ向けの講演会でお話しさせていただいております。

これまでの雑誌掲載一覧

グラフィソフト様のイベントで設計事務所経営者の視点でBIMを活用することについてお話しさせていただきました。

テクニカルな話ではなく、集団でARCHICADで仕事をしていく上で必要なことについてのお話です。

仕事が楽しくなる。

会社に人気が出る。

スタッフが集まりやすくなる。

クライアントに早い段階で設計内容が伝わりやすくなる。

図面が連動しているので不整合が少なくなる。

日照等のシュミレーションができる。

インテリアのシュミレーションができる。

クライアントのプロモーションのお手伝いができる。

自分のデザイン能力が上がる。

外注する際に設計概要を伝えることが楽になる。

スタッフの成長が早くなる。

現場での色決め等の意思決定が早くなる。

設計図書を作成するスピードが上がる。

遠隔地での協業が可能になる。

海外のクライアントとのコミュニケーションも取りやすくなる。

・BIMが便利すぎてBIM以外で仕事をすることが嫌になる、よって協力してもらえる社外パートナーが限られてしまう。

・スタッフの育成が大変。

これらをもとに良いところについては勿論ですが、困るところをそのまま話して終わるのではなくそれらを解決するためにやっていること(これからやること)をお話しさせていただきます。

今となっては当たり前の事ですが、各図面が連動しています。

これは非常に便利です、自分が建物を企画デザインしている際に2Dと3Dを行き来しながらあらゆる角度で確認することができる。

2Dでモデルを入力して3Dに切り替えて、そのモデルがかっこいいのか悪いのか、視認性や安全性等、BIMモデル内を歩き回って点検して、気になることを修正しながらモデルを整えていく。

これを大量にスピーディに繰り返しブラッシュアップさせていく。

これは2Dと3Dが連動しているから可能なことで、2DCAD+モデリングソフトの組み合わせだとスピードと手間によってパフォーマンスはとても落ちてしまいます。

自分の頭で想像したモデルが本当にいいものなのか自問自答を繰り返す設計、デザイン作業にとって絶対必要なアイテムだと考えています。

さらに歩を進めた基本設計、実施設計でもその連動性とスピードは勿論、シミュレーションによる開口部の検討、詳細な収まりの検討、CGによる仕上げ材の検討は素晴らしい効果を発揮します。

・コミュニケーションツールとしてのBIM

自社で検討した設計案、デザインをクライアントに正確に伝えることは何より大切だと考えます。

自分自身でどんなに良い設計をしている認識があってもクライアントにとっての最高の設計ではない可能性があります。

建物をお試しで建てることはできませんが、図面とBIMモデルを使用して体験をしてもらうことは可能です。

なるべくたくさんの情報をクライアントにお伝えして、見てもらい。

気にいるところや、気に入らないところ、様々な意見やコメントをいただきながら案をブラッシュアップさせていき、設計案をクライアントにとっての最高の状態に近づけていきます。

このコミュニケーションを取るためにBIMのモデルベースの設計はシンプルに『見える』ので非常に便利です。

綺麗にレンダリングをかけてもいいし、あえてスピード重視でARCHICADの作業画面を見て編集しながら打ち合わせを行うこともあります。

とにかく大量の情報をわかりやすくキャッチボールしていくことが大切だと考えています。

コロナ禍でリモート打ち合わせが浸透してきましたがBIMとzoomの親和性は非常に素晴らしいです。

設計の打ち合わせではARCHICADの画面を共有してクライアントと打ち合わせを行います。

オフラインではノートPCでARCHICADの画面を一緒に見ながら打ち合わせをしているので、基本的にはほぼ一緒です。

むしろ大人数の場合はオフラインよりオンラインの方が見やすいです。(各自の目の前に画面があるので)

これによって遠隔地の仕事でもこまめにクライアントとコミュニケーションを取りながら設計打ち合わせを進めていくことが可能になりました。

施工中の現場打ち合わせまでzoomというわけにはいきませんが。

社内で若いスタッフを見ていて思うこと。

3D(BIM)をベースで仕事をしていると実際に形を見ながら仕事をしているので理解が早く(わかりやすいから)成長が早い。

もともと設計(2D)は

頭の中で想像する(3D)→図面化する(2D)→実際に建てる(3D)

というプロセスなので、頭の中の内容を2Dに変換するというスキルが必です。

BIM設計(3D)は

頭の中で想像する(3D)→モデル化する(3D)図面化する(2D)→実際に建てる(3D)

とモデル化、図面化を一緒におこなうことが出来るのでプロセスがシンプルです。

なので今の若いスタッフは成長が早いのではないかと思っています。

ただし、正確なモデルを作ったり、色々な寸法をおさえるためには従来の建築の知識は必須なので

BIMが出来る=設計が出来る

にならないので従来通りの教育もとても大切です。

また、社内で仕事を共有する際にもBIMの『見える』ところが非常に活躍します。

図面は勿論、モデルを見ながら打ち合わせすることで、その仕事の概要を簡単に伝達することが可能です。

僕たちは3拠点(東京、栃木、新潟)をリモートでつないで活動しているので『見える』

コミュニケーションは仕事を共有する上で必須になります。

一人でARCHICADを使用して仕事をしていくのであれば、自分だけがモデルの内容を理解していればよいのですが、複数の人間が関わって仕事をするためには秩序が必要になります。

ARCHICADにはBIM特有の大量の設定があります。

それらを整理して、システム化をおこない。

運営をルール化することは非常に手間と時間がかかります。

ですが、そこをアバウトにしてしまうと仕事の進め方がそれぞれのスタッフに依存してしまうので、協力や引継ぎなどが非常に煩雑になってしまいます。

BIMマネージャー的立場のスタッフと打ち合わせを繰り返しながら自社テンプレートの作成を進めています。

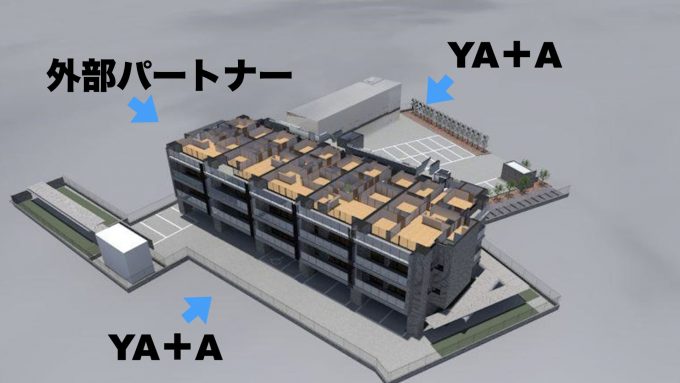

これにより社内のBIM標準化だけでなく、外部パートナーとの連携も強化していこうと考えています。

僕たちはBIMをメインツールとして仕事をしているので、新しくスタッフが入った際に通常の仕事の進め方に加えてBIMツールの教育が必要になります。

これまでは先輩スタッフがあれこれ教えながら習得させていましたが、技術を標準化させることが大変なので、テンプレートに加え、マニュアルと教材の開発をおこないました。

テンプレートを整備することで、レイヤー等の各種設定や一覧表等の機能を初心者段階から混乱せずに仕事を進めていけるようにしています。

マニュアルを整備することで、各種ツールの操作で困った際になるべく他のスタッフの手を止めずに進めることが出来るようにしています。

そして、教材を整備することによって意匠設計事務所として2008年から積み上げてきたノウハウを新人や中途スタッフに使えることはもちろんですが、自分たちでも整理した上で再理解を進めています。

仕事を進めていく上で様々なパートナー企業との連携が必要となります。

パートナーとの意思共有のためにはBIMの『見える』ところは非常に有効ですが、実際に全ての仕事をパートナーと一緒にBIMで進めていくとなると、途端にハードルが上がります。

ーBIMを全く使用していないパートナーの場合ー

そもそも普段からBIMを使用していないので、こちらがBIMで作成した図面を編集したり、プロットしたりという作業になります。

複数のCADソフトを使用して仕事を進めていくことになるのでパース等で意思共有できてはいるけれど、図面は連動していないという状態になります。

この状態からBIMで一緒に仕事が出来るようにするためには自力で覚えていただくか、僕たちがレクチャーするかになりますが、どちらにせよ時間とコストがかかるので現実的にはすぐに解決しません。

ーBIMをすでに使用しているパートナーの場合ー

通常からBIMを使用されているパートナーとの協業であれば、モデリングから図面化まで問題なく進めていくことが可能です。

問題点をあげるとすれば、これは仕方のないことでもあるのですが各社モデルの作り方や、データの作り方は自社ルールがあるので各々違ってきます。

他社が作成したBIMデータを編集することは正直かなり大変です。

なので協業する上で仕事の分担や頼み方をルール化するか、そもそものデータの作成方法をテンプレート含めルール化するかのどちらかが必要だと思います。

自社の中でのネットワークや教育を整えることは大切ですが、さらに広がっていくためにはパートナーとの様々な共有が重要だと考えています。

BIMを活用して設計業務をクリエイティブかつ効率的に動かしたい。

これは、現代の設計事務所の経営者としては絶対にクリアしたい目標の一つだと思います。

僕たちの設計事務所は実際にBIMの活用というミッションをクリアする事により、様々な状況を有利に進めてきました。

もちろん、2008年にARCHICADを導入してから数年はとても苦労しました、独学で全てを試しながら社内のBIMノウハウを蓄積してきました。

それはとても時間と労力のかかる道のりでした。

よく、設計事務所の経営者仲間からBIM導入のコンサルを頼まれるのですが、私もなかなか時間を割くことは難しいです。

なので、実際に教えずともなるべくそのまま使えるように、これまでの経験をもとに作成したBIMノウハウの集積であるテンプレートとマニュアルの公開することにしました。

■BIMを使用して会社で設計していく上で起きるよくある問題。

パースでは活用できるが実施設計に移行する方法がわからない。

同じ会社なのにスタッフ毎に独自のモデリングや設計スタイルがバラバラなので、同じモデルをチームワーク機能を使って編集する事が出来ない。

設計案件毎にモデリングのやり方が変わるので、過去のデータを編集する事が難しくなる。

自社のモデリング設計スタイルが確立していないので、外注事務所に設計ルールを伝える事ができなくて、BIMで外注と協力する事ができない。

上記をクリアするためにはテンプレートとルールが必要だが、

時間がなくて導入できない

使いこなせるスタッフいない

スクールいっても出来るようになるか不明

テンプレ作りたいが暇がない

テンプレ作りたいが正しいやり方がわからない

このような理由でテンプレートもルールもできないという事をよく相談されます。

クリアできない原因として1番は時間が足りない事だと思います。

BIMのテンプレートとルール作成はとても時間と労力がかかります。

参考に僕の会社のテンプレートを作るために掛けた労力と時間は。

担当のレベルとしては、BIMのほぼ全ての機能を使いこなす、設計は1人で実施設計まで完全にモデリングできる。

その人間を約一年間、テンプレートとルール作成だけに費やして貰いました。

なので

制作期間は一年間

制作費はBIMと設計を一人前に出来る人間の年収

2008年からBIMをやっている私が基本設定プラス監修、毎週ミーティングを行って完成させました。

と、なかなかにハードルが高い仕事になります。

ですが、無理な事では無いと思います。

時間とお金と労力をかければクリア可能です。

■なるべく早く簡単にBIMの定着をクリアするための方法

時間とお金と労力を0から使うハードな道が解決法としては乗り越えられればBIMの理解度、スキル含めて最強の状態になれる事は間違いありません。

ただ相当の覚悟と根性が必要です。

イージーな道として、時間と費用と労力を節約する方法もあります。

既に完成していて運用されているテンプレートをそのまま、もしくはカスタムしてつかう。

既に運用しているルールをそのまま使う。

ハードでもイージーでもテンプレートとルール化がクリア出来れば結果は基本同じです。

そして、BIMが趣味でない限りつかうべき時間はテンプレート、ルールの作成よりも、お金を稼ぐために設計やモデリングをすることです。

■BIMの一つの形としてのテンプレートを公開します

よくBIMを会社で導入できるようにコンサルして欲しいと言われます。

出来れば力になってあげたいのですが僕も忙しく、なかなか時間を使えません。

なので、一緒に仕事をしている仲間向けに会社のテンプレートを公開していました。

これによってスムーズに協業することに加えて、協力してくれた会社は自動的に僕たちと同じレベルのBIMが使えるようになりました。

要は既にできているBIMのやり方に乗ってしまえば自社用にアレンジして使うことは簡単だったのです。

僕たちのやり方でARCHICADを使用したBIMが楽にできるようになるならと思い、

2008年から積み重ねたノウハウをBIMスペシャリストが一年かけて作成したテンプレート、ルール、説明書に加えて建物完成データを触って理解することの出来るデータのセットを公開します。

おそらく同レベルのデータセットは日本では販売されていないと思います。

内容からしても値段は格安に設定しています。

このテンプレートの作成に費やした時間と費用はARCHICADをスペシャルに使えて実施設計までできる人間が一年間テンプレート制作だけに費やしています。

経営者の方であればどのくらいの費用がかかっているか想像できると思います、また同じ行動をする大変さもわかると思います。

テンプレートの費用は一人の人間がBIMをスクールで一通り習う程度でかかる費用と同じくらいです。

使い方はスクールで習わなくてもYouTubeや書籍で学べばお金をかけなくても簡単に覚えられます、学ぶためのyoutube等のリンクリストは無料でプレゼントの用意をしています。

実際に実務で使用するためのやり方は基本的には自分で構築するか他社が既に運営しているテンプレートを使うしかありません。

テンプレートやルールの作成に四苦八苦して時間を浪費するよりも実際の設計作業に時間を使ってビジネスを進めた方が経営者としては正しいと思います。

国土交通省の建築BIM加速化事業の補助金もあります。

ARCHICADによるBIMの攻略の一つの選択肢としてテンプレートを公開します、お役に立てれば幸いです。

動画のこの部分が補助対象の部分になります。補助金が使えそうな方は是非使ってみてください。

BIMを活用して設計業務をクリエイティブかつ効率的に動かしたい。

これは、現代の設計事務所の経営者としては絶対にクリアしたい目標の一つだと思います。

僕たちの設計事務所は実際にBIMの活用というミッションをクリアする事により、様々な状況を有利に進めてきました。

もちろん、2008年にARCHICADを導入してから数年はとても苦労しました、独学で全てを試しながら社内のBIMノウハウを蓄積してきました。

それはとても時間と労力のかかる道のりでした。

よく、設計事務所の経営者仲間からBIM導入のコンサルを頼まれるのですが、私もなかなか時間を割くことは難しいです。

なので、実際に教えずともなるべくそのまま使えるように、これまでの経験をもとに作成したBIMノウハウの集積であるテンプレートとマニュアルの公開することにしました。

■BIMを使用して会社で設計していく上で起きるよくある問題。

パースでは活用できるが実施設計に移行する方法がわからない。

同じ会社なのにスタッフ毎に独自のモデリングや設計スタイルがバラバラなので、同じモデルをチームワーク機能を使って編集する事が出来ない。

設計案件毎にモデリングのやり方が変わるので、過去のデータを編集する事が難しくなる。

自社のモデリング設計スタイルが確立していないので、外注事務所に設計ルールを伝える事ができなくて、BIMで外注と協力する事ができない。

上記をクリアするためにはテンプレートとルールが必要だが、

時間がなくて導入できない

使いこなせるスタッフいない

スクールいっても出来るようになるか不明

テンプレ作りたいが暇がない

テンプレ作りたいが正しいやり方がわからない

このような理由でテンプレートもルールもできないという事をよく相談されます。

クリアできない原因として1番は時間が足りない事だと思います。

BIMのテンプレートとルール作成はとても時間と労力がかかります。

参考に僕の会社のテンプレートを作るために掛けた労力と時間は。

担当のレベルとしては、BIMのほぼ全ての機能を使いこなす、設計は1人で実施設計まで完全にモデリングできる。

その人間を約一年間、テンプレートとルール作成だけに費やして貰いました。

なので

制作期間は一年間

制作費はBIMと設計を一人前に出来る人間の年収

2008年からBIMをやっている私が基本設定プラス監修、毎週ミーティングを行って完成させました。

と、なかなかにハードルが高い仕事になります。

ですが、無理な事では無いと思います。

時間とお金と労力をかければクリア可能です。

■なるべく早く簡単にBIMの定着をクリアするための方法

時間とお金と労力を0から使うハードな道が解決法としては乗り越えられればBIMの理解度、スキル含めて最強の状態になれる事は間違いありません。

ただ相当の覚悟と根性が必要です。

イージーな道として、時間と費用と労力を節約する方法もあります。

既に完成していて運用されているテンプレートをそのまま、もしくはカスタムしてつかう。

既に運用しているルールをそのまま使う。

ハードでもイージーでもテンプレートとルール化がクリア出来れば結果は基本同じです。

そして、BIMが趣味でない限りつかうべき時間はテンプレート、ルールの作成よりも、お金を稼ぐために設計やモデリングをすることです。

■BIMの一つの形としてのテンプレートを公開します

2008年から積み重ねたノウハウをBIMスペシャリストが一年かけて作成したテンプレート、ルール、説明書に加えて建物完成データを触って理解することの出来るデータのセットを公開します。

おそらく同レベルのデータセットは日本では販売されていないと思います。

内容からしても値段は格安に設定しています。

だいたいBIMをスクールで一通り習う程度でかかる費用と同じくらいです。

これを高いと思うか安いと思うかは人次第なのでなんとも言えませんが。

■このデータセットを購入した方の感想

・購入した方の感想1

私は最近、ARCHICADを購入しました。初心者向けではないとの説明があったにもかかわらず、勢いで手に入れてしまいました。購入後、内容は難しいものであり、まだ完全に理解できていないのですが、同梱されている完成モデルを見て勉強しています。

このテンプレートの気に入ったポイントは、設定関係を増やす際のルールがマニュアルに記載されていることです。これにより、実践の際に迷うことが少なくなりそうです。また、完成モデルが同梱されているので、実施設計データがどのように作成されているかを確認しながら学ぶことができます。実際に完成モデルと同じような入力を行えば、実施設計ができそうな気がしています(まだ試していないので確かめていませんが)。

今後は、まずはテンプレートを使って簡単な設計案件に取り組んでみようと考えています。ARCHICADを活用して、徐々にスキルを磨き、より効率的な設計ができるようになりたいと思っています。

・購入した方の感想2

私はこれまで独学で実施設計を行っており、自分の仕事が正しいのかどうか不安を抱えながら進めていました。そんな中、他の事務所がどのように作業を進めているか参考にしたくて、このテンプレートを購入しました。

導入後、自分の事務所のやり方とは全く違ったまとめ方に戸惑いを感じましたが、完成モデルが付属していたので、それを解析し、良い点を取り入れることにしました。また、テンプレートを利用して簡単な設計案件を入力し、自社のやり方との違いを確認することにも着手するところです。

気に入ったのは、設定関連が非常に作り込まれている点です。これは好き嫌いが分かれるところかもしれませんが、私にとっては理にかなった作り方だと感じました。また、完成モデルが入っていることで、ある程度のゴール地点が見えるのが大変助かりました。

このテンプレートで、他の事務所の手法を参考にすることができ、自分の設計スキルにも自信を持つことができました。これからも新しい知識や技術を積極的に取り入れ、より良い設計を目指していきたいと思います。

・購入した方の感想3

完全な初心者ですが、レベルを上げたいと思い、購入を決断しました。正直なところ、とても難しいと感じています。しかし、説明にも初心者向けでないことが記載されていたので、それは仕方ないことだと思います。添付されていた完成モデルを触ることで、どのように実施設計を作成するかイメージトレーニングをしています。

完成モデルが付属している点が気に入っています。実際にテンプレートを使って完成した仕事が見えることで、どのようなものが作成できるのか具体的にイメージすることができます。

この完成モデルで理解できるようになったら、テンプレートを使って簡単な案件を設計してみたいと考えています。

このテンプレートの内容、ボリュームには満足しています。難しいと感じる部分もありますが、それもまた学びのプロセスだと思っています。

・購入した方の感想4

ARCHICADを基本計画やプレゼンテーションの作成に使用していました。実施設計まで対応できるようになりたいと考え、購入を決断しました。導入後、テンプレートを利用して練習用の物件の入力を行っており、不明な点がある際には完成モデルを参照しながら作業を進めています。

気に入っている点は、分からないときに完成モデルを見ることができる点です。

テンプレートを活用して、実施設計をスムーズに行うことができるようにしたいと考えています。

・購入した方の感想5

他の事務所がどのように作業しているかを参考にしたくて、試してみることにしました。導入後、テンプレートを利用して簡単な設計案件を入力し、自社のやり方との違いを確認することができました。これによって、自分たちの方法に対する新たな視点や改善点を見つけることができ、非常に有益でした。

特に、設定関係がかなり作り込まれており素晴らしかったです。また、完成モデルが入っているため、最終的な形がすぐに把握できるのも大変便利でした。

自社のやり方に固執せず、新たな発見があることを知ることができ、大変勉強になりました。

・購入した方の感想6

個人的にファンである横松氏の事務所がどのようにARCHICADを使用しているかを参考にするために購入しました。試しにテンプレートを使って簡単な設計案件を入力してみることで、自社のやり方との違いを確認しました。

設定関係は、流石にかなり作り込まれており、理解には時間がかかりそうですが、それだけに魅力的で興味を引かれます。また、横松氏のオフィスのモデルが同梱されている点も、大変感慨深いものがありました。実際に一度遊びに行ったことがあるので、その再現度には感動しました。

横松氏の仕事のやり方が見れたことは、私にとって非常に価値のある経験でした。彼の独自の手法や考え方を学ぶことができました。

正直ここまで公開しちゃっていいの?とも思いましたがそれは彼のオープンな人柄なのでしょう。

説明通り初心者向きではありませんが、本気で分析して使えば使えると思うし、自分の会社のARCHICADスキルの底上げになると思いました。

・購入した方の感想7

BIMを導入して約2年、ひとりでやってる分にはいいけど、チームで使うにはルール化が大事だと実感…そこで、試行錯誤している中で見つけたYA+Aさんのテンプレを購入。BIMを長年使って仕事をされていることだけあって、かなり充実したテンプレ。これをベースにカスタムしていきたい。

このテンプレートとマニュアルはYA+A社内用に作成したものなので一般的なスクールのように基本的なモデリングの仕方から教えていくようなテキストではありません。(一応社内勉強用の補足リンクリストも用意してあるのでわからない時に参考にしていただくものの準備はあります)

使い方はYA+A ARCHICADテンプレートのマニュアルを見ながらそれぞれのフェーズに対応したPLAデータを手本にモデリング作業を進めていくことになります、これによってテンプレートの使用方法を一通り覚えていただきます。

使い方を理解してそのまま使用するのであればYA+Aの実施設計と同等の使い方は理論上可能です。

YA+Aが社内でARCHICADで仕事をできるようにするためのテンプレートです、そのまま仕事に使用していただいても、参考にして自分用テンプレートを作成するためのベースにしていただくことも可能です。

YA+Aテンプレートデータ製品概要

●データ名:YA+A Ver.02.1.1.tpl

YA+Aで使用しているテンプレートデータです、そのまま使っていただいてもいいですし、お気に入り登録を追加したり、改良して自社のテンプレートデータ作成の参考にしてください。

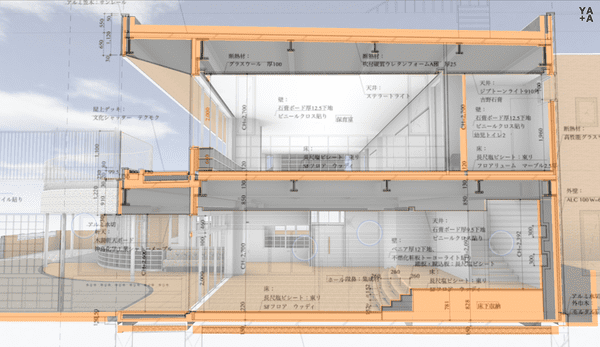

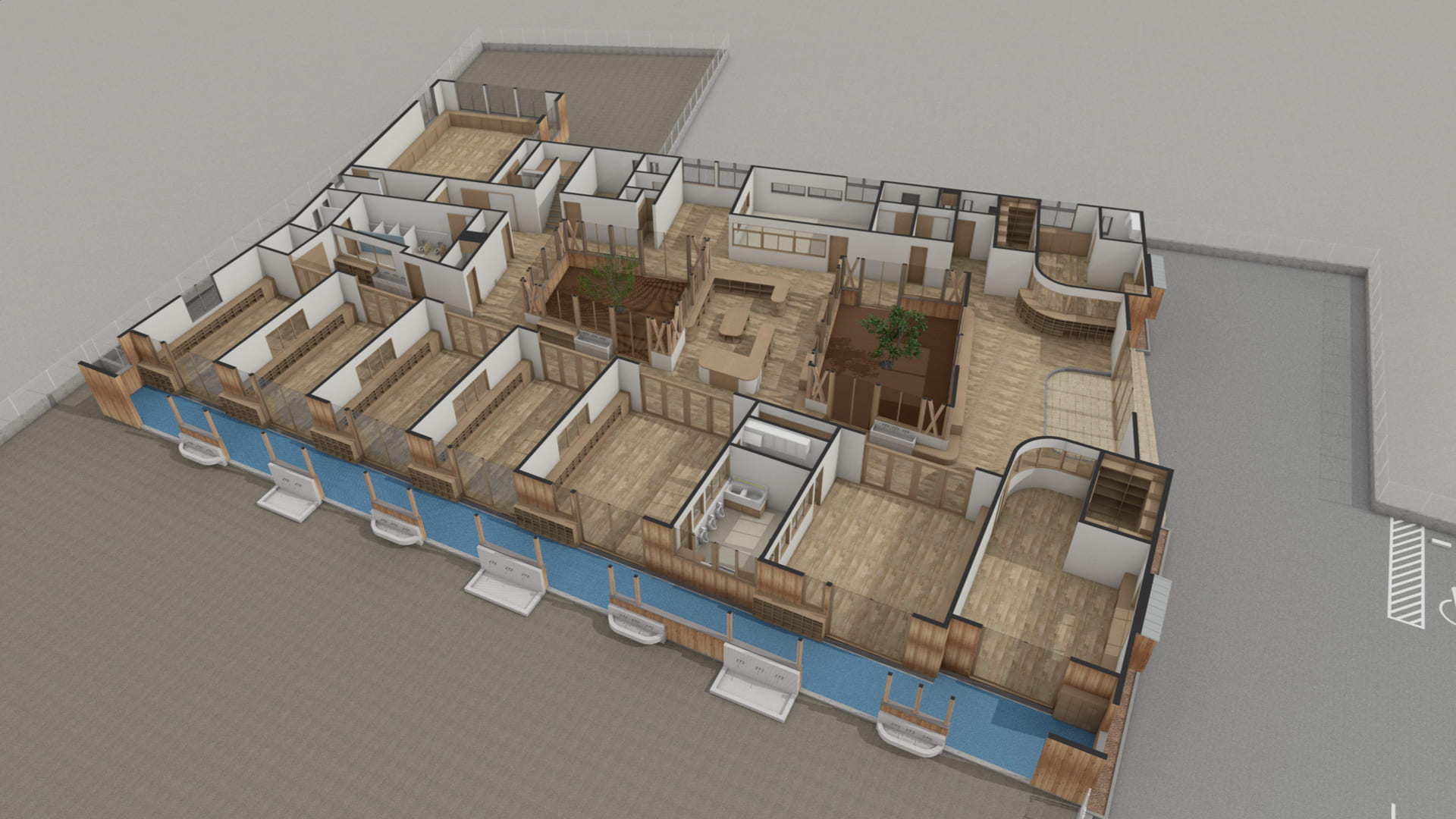

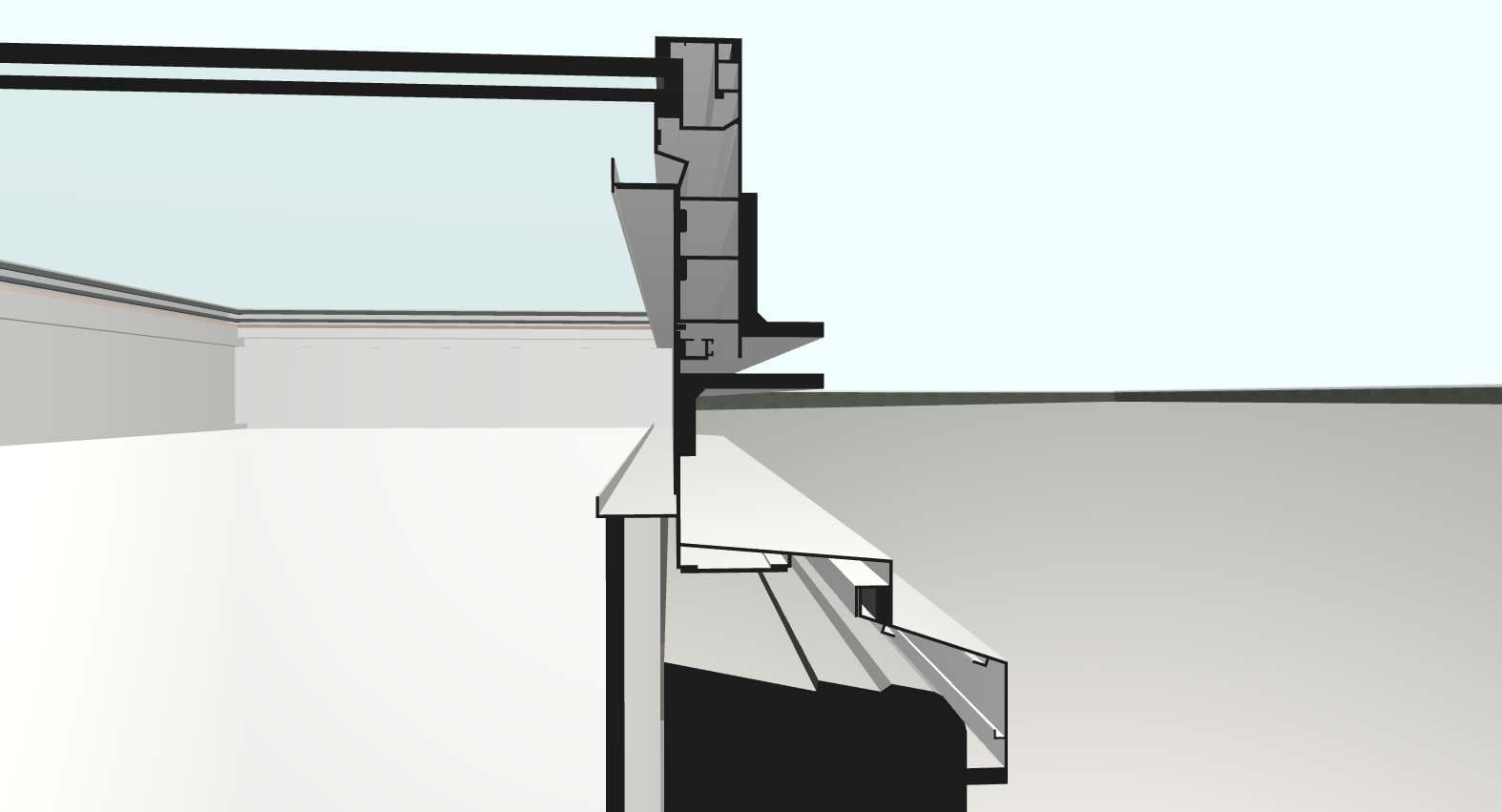

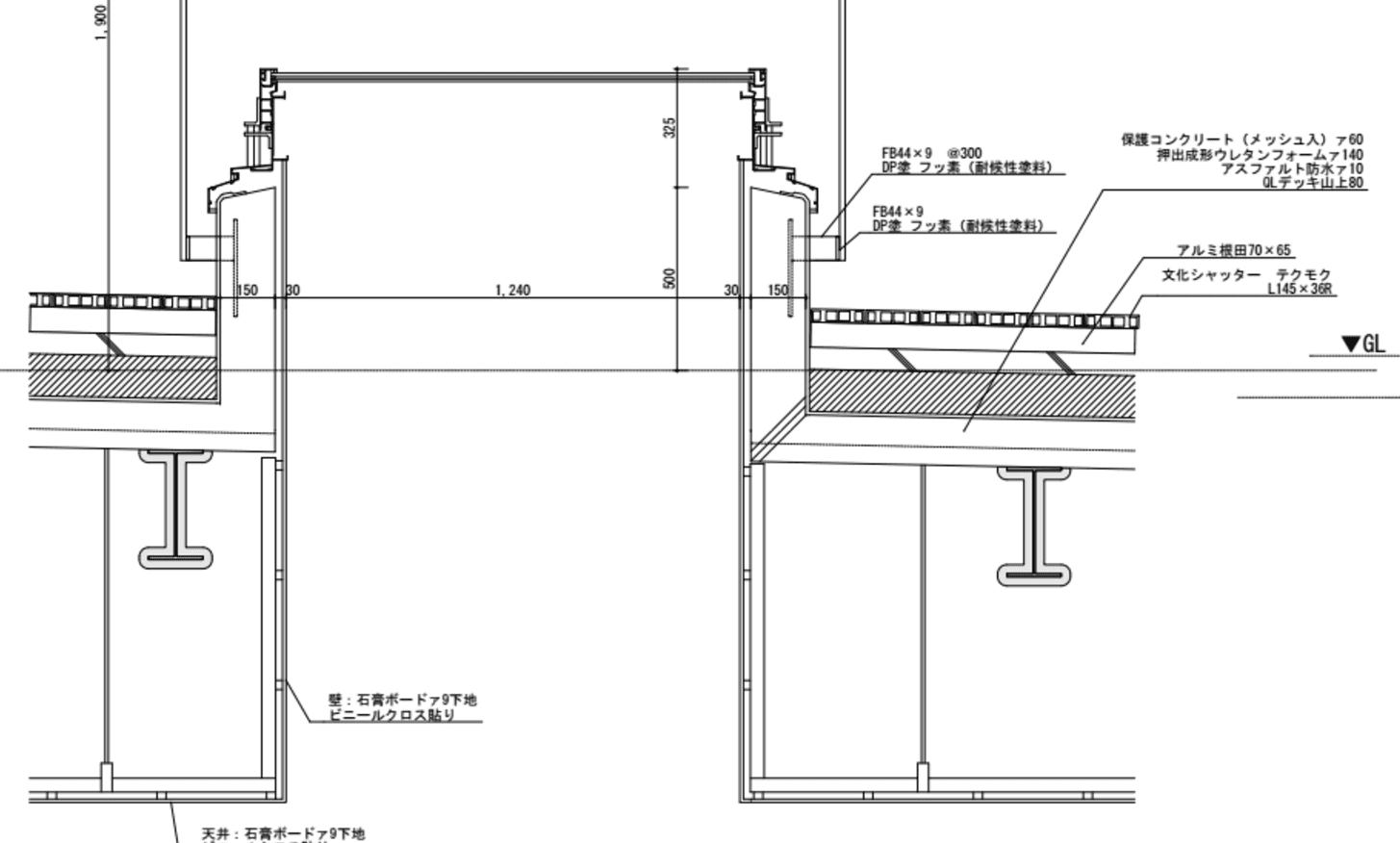

●データ名:YA+A社屋参考データ.pla

YA+A 25 Ver.02.1.1.tplを使用してモデリングするための参考データです。

YA+A テンプレート説明書とあわせてテンプレートの使い方の理解をするためにご利用ください。

●データ名:YA+A テンプレート説明書

YA+A Ver.02.1.1.tplを使用してYA+A社屋参考データ.plaを作成するためのマニュアルです、このPDFとYA+A社屋参考データ.plaを参考にモデリングをおこない、テンプレートの使い方を理解するための資料となります。

●データ名:お気に入り登録と部材作成のルール(無料プレゼント)

YA+Aで各種属性の新規作成やお気に入り登録についてのルールをまとめたものです。

テンプレートのカスタムやルール作りの参考にしてください。

●データ名:基本操作参考リンク集(無料プレゼント)

YA+AでARCHICADの基本操作を習得する際によく見るサイトのリンクをまとめたものです。

テキストの流れに合わせていますので参考にしてお使いください。

※各種データはARCHICAD25、26にて作成しております。

※無料プレゼントのデータについてはデータ購入後案内のメールをお送りしますので、確認後お手続きをいただいた上、確認出来次第送付させていただきます。

ご購入される前に『利用規約』をお読みください。

購入された場合は利用規約に同意したものとみなします。

・売上の一部は障がいのある子供たちにARCHICADを教える就労支援施設の運営費用に使わせていただきます。

ARCHICADができることによって子供たちの働ける場所、稼げるスキルをつけてあげて人生の一助になって欲しいと考えております。

・一度成功しているノウハウを手に入れて最短でBIMを覚えて活用したい人

・現状もっているスキルにBIMをプラスして自分のビジネスを加速したい人

・空いている時間を活用してBIMで副業したい人

・設計のブランクを新しいスキルで克服したい人

・独学で0から勉強したい人

・自分オリジナルのやり方を構築したい人

・このコンテンツに100点を求める人、誰にとっても100点であるコンテンツは僕たちには作成不可能です。

・注意事項

このテンプレートはあくまでYA+Aとして普段の仕事をするために作成したテンプレートを販売したものになります、仕事の仕方や最終的なアウトプットは会社や個人によって違ってくると思います。

理想と違ったことによるクレームや使い方が理解ができなかった場合の質問等のサポート対応はお受けしておりません。

ご理解いただける方のみ購入してください。

本テンプレートはARCHICAD25、ARCHICAD26にて作成されております。

ARCHICAD25以降のバージョンで読み込めます。

僕はもともとGRAPHISOFT(ARCHICADの会社)で講師をしたり、専門学校でBIMを教えていたので教えることは楽しいと考えています。

これまで社内の教育、標準化やパートナーとの協業等仕事を進めていく上で必要なBIMのマニュアル、テンプレートをつくる事にしました。

内容としては、企画設計から基本設計、実施設計までをテンプレートを利用して設計していくマニュアルとテンプレートを準備しています。

教材を整備することによって社内の学習は勿論、社外のパートナーとの連携も向上させていきます。

また、それ以外の方にもARCHICADでの仕事の進め方を習得出来る機会の一つとしてお役に立てれば嬉しいなぁと思っています。

実際に設計の仕事をしている設計事務所が作成したBIMのマニュアルは日本には無いと思います、僕自身これまで独学で学ぶために売っているもの、売っていないもの含めさまざまな情報を集め、咀嚼しながら実際の仕事の進め方に合うように調整しながらマニュアルを作成してきました。

BIMの使い方は人それぞれ、様々な流派が無限にあると思います。

実際に使いこなしている人同士でも使い方が全然違うことは多々あります(今までの交流の中での経験です)

使い方の統一をするための指針の一つとしてお役に立てれば幸いです。

テキストと教材データを購入していただき独学していただければ基本わかる内容としています。

同じマニュアル、テンプレートをベースに仕事をすることによって飛躍的に協業がしやすくなります。

教材を得て仕事を覚えるだけでは勿体無いので、オンラインチャット等で交流しながら協業していただければと思います。

ご希望の方がいればYA+Aのお仕事をお手伝いいただくことも歓迎します。

設計を学んで仕事をこなす自信も出てきて、独立を考えたときにおそらく悩みの1位となるのが、安定的な収入の確保だと思います。

僕もそうでした。

本業の設計だけの収入で生活が回るのが一番ですが、収入の柱は多いに越したことはないと思います。

外注でモデリングを受けることも副業としてはいい収入になります、是非収入の柱を増やして独立開業の一助にしてください。

結婚や、出産で設計業務のブランクがある方にとってもBIM外注は魅力的な副業になります。

一般的なパートとは比べものにならない収入が見込めます。

図面を読めるスキルさえあれば、あとはBIMモデリングを習得すれば業務を受注できるようになります。

納期の調整さえきちんとすれば、好きな時間で仕事をして収入を得ることができます、そういった面でBIMはとても副業に向いているスキルと言えます。

BIMの見える化の力はものすごいです、2Dオンリーの打ち合わせと比べると伝わる力、魅了する力は月とスッポンです。

2DオンリーでBIMを使用する会社と競合して勝つことはゲームとしては相当なハードモードとなります。

正直、BIMが存在しているのに使っていないこと自体が仕事を獲得することを放棄しているレベルでまずいことだと思います。

それはBIMが広まっていく中でさらに確定的になっていくと思います。

作業効率もまた同じで、BIMの連動性、同時作業性による作業の効率化を使わないことは、生産性の向上を放棄することになります。

こちらも今後スタンダード化していくことで、価値の提供、価格競争等でBIMを活用している会社に圧倒的に差をつけられていくことになってしまうとおもいます。

BIM化の流れは止まらないと思います、他者に遅れて差をつけられるよりは、本業、副業問わずに活用して利益を得て欲しいと思います。

今回提供するBIMのマニュアルも数ある使い方の1つの答えで100%の正解ではないかもしれませんが、2008年よりBIMで設計をしてきた設計事務所としてのワークフローをまとめたものです。

0から独学で勉強するよりは、成功した誰かのやり方に乗って覚えて、その後に自分なりの最適化を行うことが物事を習得する上での最短ルートだと思います。

僕たちのこれまでのノウハウがあなたのビジネスや副業のお役に立てれば嬉しいです。

僕は2008年からARCHICADを使っていますが、積み重ねたBIMのスキル=資産ではありません。

自分がBIMがいくらできるようになっても本当の意味の安心はありません、スタッフ誰もに簡単にノウハウを教えることができるテンプレ化こそがBIMの資産になります。

テンプレ、マニュアルがあればメンバーの入れ替えであったり、外注スタッフと仕事する場合でも簡単に仕事のやり方が共有できて設計を進めることができます。

ARCHICADはとても便利なツールで個人で使っても仕事の効率は素晴らしく上がります、ですが、ここに技術伝達の仕組みを掛け合わせることでさらに成長のスピードが加速します、ここを大切にしないと、スタッフ各自で習得して会社内で独自の流派がたくさんできてしまい、矯正が効かなくなってしまい勿体無い状態になってしまいます。

ARCHICADをきちんと運用する上で大切なことを知っていれば安定して運用することは簡単です、知っているか知らないかが全てです。

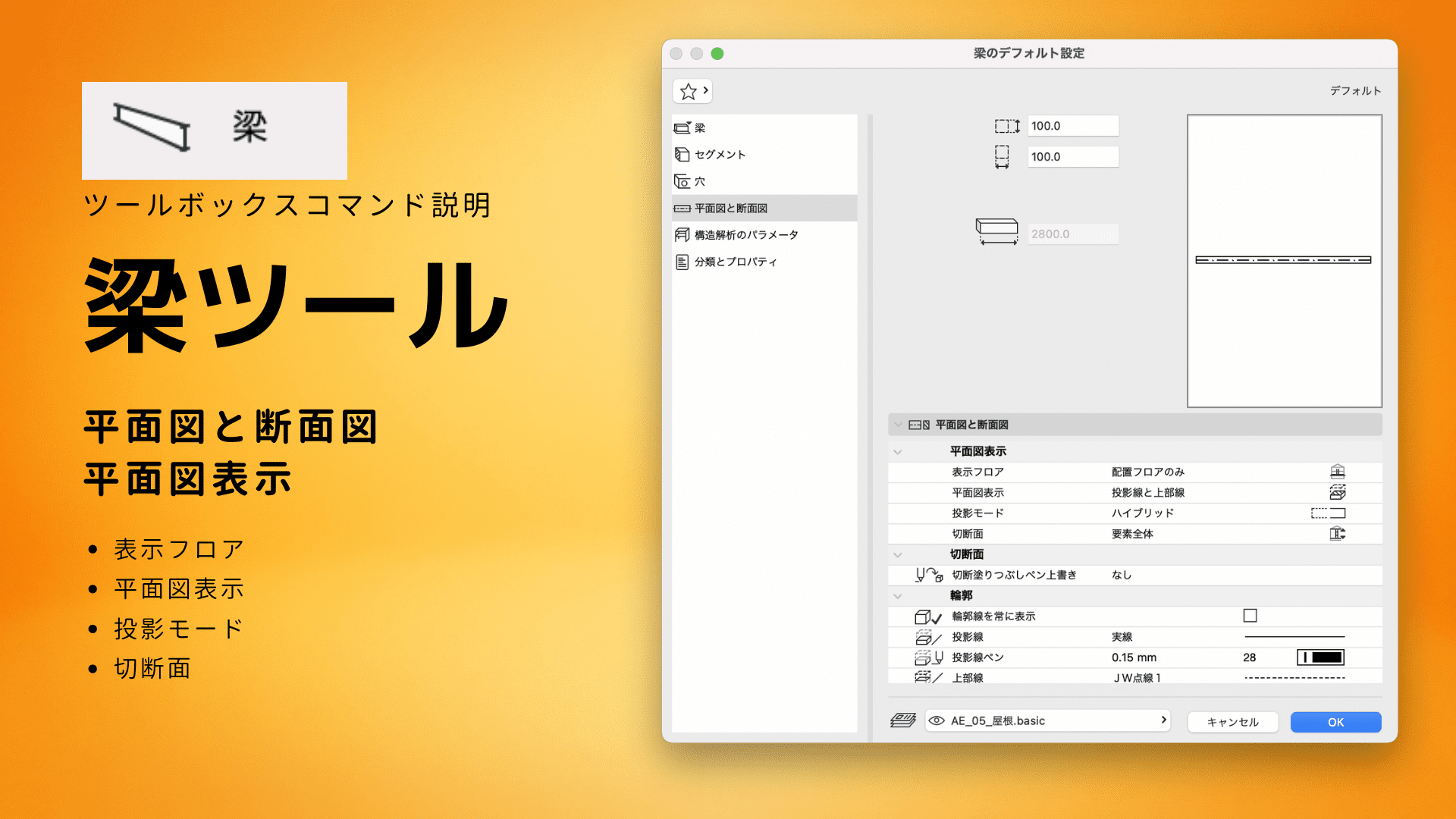

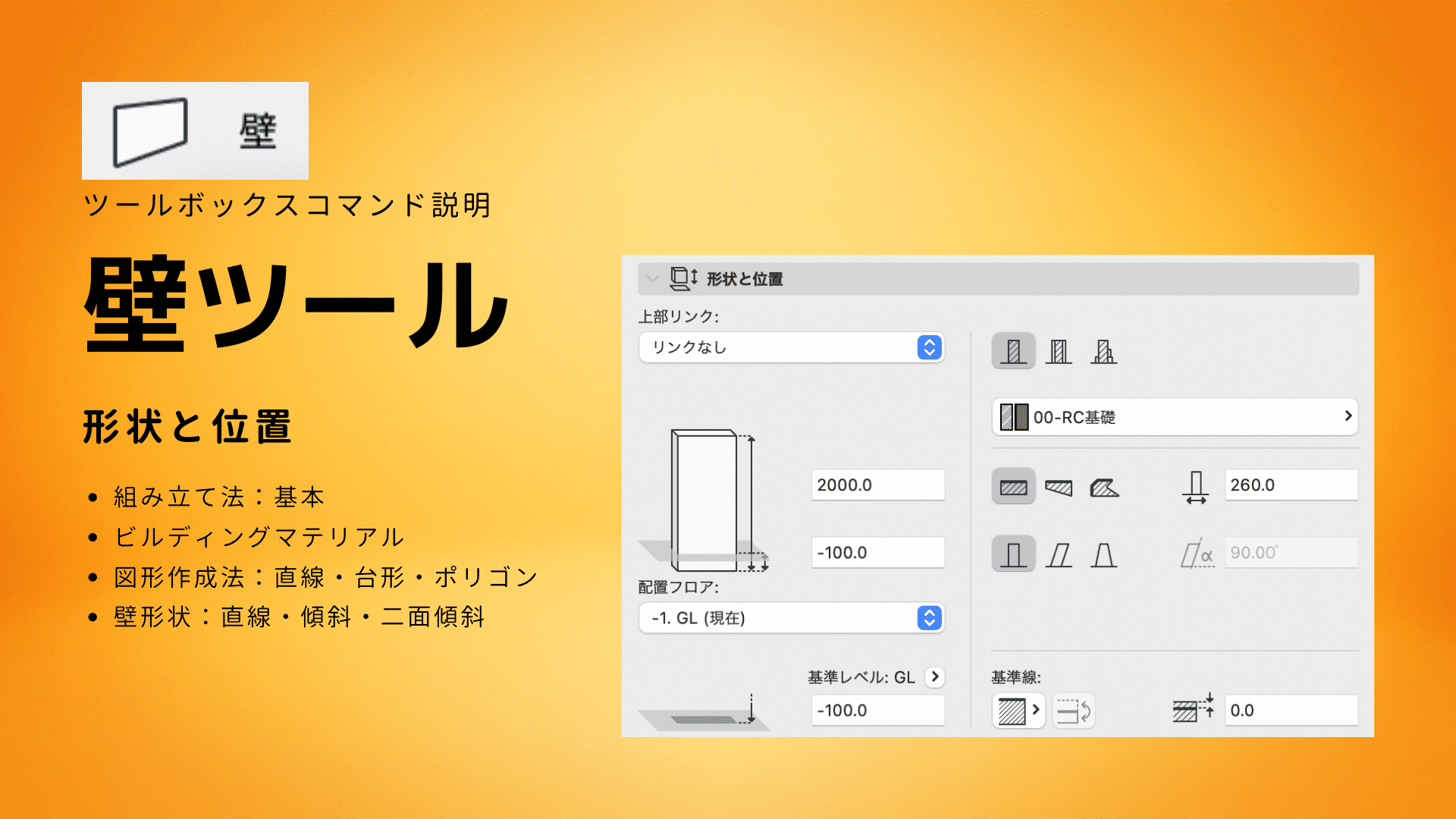

どんな感じのことが学べるかを書き出します。

2008年からARCHICADを使ってきた僕たちのノウハウをまとめたものです。

一人のスタッフに約一年間このノウハウまとめのみの作業をしてもらい完成したデータになります。

ARCHICADはめちゃくちゃ便利なソフトです、これは間違いないですが、0から自分で学び、技術を習得し、それをテンプレ、マニュアル化してスタッフや外注に伝達する。

これは正直めちゃくちゃ大変です。

建築の仕事をしながらこれを実現させることの大変さは、ずっとやってきた僕はもちろんですが、これを読んでいただいているかたもわかっていただけると思います。

すでにできている人を真似てしまうことが一番の近道です、僕は0からやってきた人間ですが(当時はマニュアル、テンプレ)何も世に出ていなかったので大変でした。

ARCHICADの社内ノウハウの構築に10年かけるより、サクッと誰かの真似をして浮いた時間で本来の仕事である『建築を考えること』に時間を使った方が有意義です。

あくまでARCHICADを使うことは『方法』であって、『目的』は良い建築を作ることだと思うし、そこにたくさん時間を使えることは建築関係者としてとても大切なことです。

また、簡単にできるということはとても大切で、ARCHICADを買ったはいいけど、実際の仕事に使用するハードルが高すぎて、結局使わない人は多いです、0から頑張ろうとするからそうなってしまうのであって、出来ているノウハウをベースに進めればハードルはめちゃくちゃ低くなります。

オリジナルのテンプレ、ノウハウを作るにしても0から全て構築するのか、すでにあるものをベースにカスタマイズしていくのかでも完成までのスピード感は全然違います。

そもそも、そこに大量の時間と人件費を割いた上で納得できるテンプレ、ノウハウになるかどうかも不明です。

今回僕たちが構築してきたARCHICADのノウハウの一部を公開します。

一つの設計事務所が試行錯誤を繰り返し10年以上運用してきたものになります。

僕たちはこのテンプレートを使用して建物を企画から実施設計まで通して仕事をしています。

BIMの成功事例のあくまで一つですが、ご活用いただいてBIMの資産構築の一助となれば幸いです。

内容として

・テンプレートを利用して設計するためのマニュアル(PDF)

・テンプレート用の教材データ(自社オフィスの実施設計モデルをベースにテンプレート化したデータ)こちらはそのまま使ってもいいですし、カスタムしてオリジナルテンプレートデータのベースとして使用していただいてもいいと思います。

おまけとして

・テンプレートをカスタムしたり更新するための資料を無料でプレゼントします。

プレゼントの受け取り方については後ほどアナウンスします。

・購入した方の感想1

私は最近、ARCHICADを購入しました。初心者向けではないとの説明があったにもかかわらず、勢いで手に入れてしまいました。購入後、内容は難しいものであり、まだ完全に理解できていないのですが、同梱されている完成モデルを見て勉強しています。

このテンプレートの気に入ったポイントは、設定関係を増やす際のルールがマニュアルに記載されていることです。これにより、実践の際に迷うことが少なくなりそうです。また、完成モデルが同梱されているので、実施設計データがどのように作成されているかを確認しながら学ぶことができます。実際に完成モデルと同じような入力を行えば、実施設計ができそうな気がしています(まだ試していないので確かめていませんが)。

今後は、まずはテンプレートを使って簡単な設計案件に取り組んでみようと考えています。ARCHICADを活用して、徐々にスキルを磨き、より効率的な設計ができるようになりたいと思っています。

・購入した方の感想2

私はこれまで独学で実施設計を行っており、自分の仕事が正しいのかどうか不安を抱えながら進めていました。そんな中、他の事務所がどのように作業を進めているか参考にしたくて、このテンプレートを購入しました。

導入後、自分の事務所のやり方とは全く違ったまとめ方に戸惑いを感じましたが、完成モデルが付属していたので、それを解析し、良い点を取り入れることにしました。また、テンプレートを利用して簡単な設計案件を入力し、自社のやり方との違いを確認することにも着手するところです。

気に入ったのは、設定関連が非常に作り込まれている点です。これは好き嫌いが分かれるところかもしれませんが、私にとっては理にかなった作り方だと感じました。また、完成モデルが入っていることで、ある程度のゴール地点が見えるのが大変助かりました。

このテンプレートで、他の事務所の手法を参考にすることができ、自分の設計スキルにも自信を持つことができました。これからも新しい知識や技術を積極的に取り入れ、より良い設計を目指していきたいと思います。

・購入した方の感想3

完全な初心者ですが、レベルを上げたいと思い、購入を決断しました。正直なところ、とても難しいと感じています。しかし、説明にも初心者向けでないことが記載されていたので、それは仕方ないことだと思います。添付されていた完成モデルを触ることで、どのように実施設計を作成するかイメージトレーニングをしています。

完成モデルが付属している点が気に入っています。実際にテンプレートを使って完成した仕事が見えることで、どのようなものが作成できるのか具体的にイメージすることができます。

この完成モデルで理解できるようになったら、テンプレートを使って簡単な案件を設計してみたいと考えています。

このテンプレートの内容、ボリュームには満足しています。難しいと感じる部分もありますが、それもまた学びのプロセスだと思っています。

・購入した方の感想4

ARCHICADを基本計画やプレゼンテーションの作成に使用していました。実施設計まで対応できるようになりたいと考え、購入を決断しました。導入後、テンプレートを利用して練習用の物件の入力を行っており、不明な点がある際には完成モデルを参照しながら作業を進めています。

気に入っている点は、分からないときに完成モデルを見ることができる点です。

テンプレートを活用して、実施設計をスムーズに行うことができるようにしたいと考えています。

・購入した方の感想5

他の事務所がどのように作業しているかを参考にしたくて、試してみることにしました。導入後、テンプレートを利用して簡単な設計案件を入力し、自社のやり方との違いを確認することができました。これによって、自分たちの方法に対する新たな視点や改善点を見つけることができ、非常に有益でした。

特に、設定関係がかなり作り込まれており素晴らしかったです。また、完成モデルが入っているため、最終的な形がすぐに把握できるのも大変便利でした。

自社のやり方に固執せず、新たな発見があることを知ることができ、大変勉強になりました。

・購入した方の感想6

個人的にファンである横松氏の事務所がどのようにARCHICADを使用しているかを参考にするために購入しました。試しにテンプレートを使って簡単な設計案件を入力してみることで、自社のやり方との違いを確認しました。

設定関係は、流石にかなり作り込まれており、理解には時間がかかりそうですが、それだけに魅力的で興味を引かれます。また、横松氏のオフィスのモデルが同梱されている点も、大変感慨深いものがありました。実際に一度遊びに行ったことがあるので、その再現度には感動しました。

横松氏の仕事のやり方が見れたことは、私にとって非常に価値のある経験でした。彼の独自の手法や考え方を学ぶことができました。

正直ここまで公開しちゃっていいの?とも思いましたがそれは彼のオープンな人柄なのでしょう。

説明通り初心者向きではありませんが、本気で分析して使えば使えると思うし、自分の会社のARCHICADスキルの底上げになると思いました。

・購入した方の感想7

BIMを導入して約2年、ひとりでやってる分にはいいけど、チームで使うにはルール化が大事だと実感…そこで、試行錯誤している中で見つけたYA+Aさんのテンプレを購入。BIMを長年使って仕事をされていることだけあって、かなり充実したテンプレ。これをベースにカスタムしていきたい。

・購入した方の感想8

YA+A建築事務所のArchicadテンプレート、建築設計を学ぶ上で非常に有益な内容でした。

説明資料が詳細で、どのように設計プロセスを整理し、BIMモデルを作成するのかが明確です。

プロの現場で実際に使われているBIMデータを通じて、具体的なプロジェクトの完成形を学べる点が特に素晴らしかった!

建築BIM加速化事業の補助金もあります。

動画のこの部分が補助対象の部分になります。補助金が使えそうな方は是非使ってみてください。

このテンプレートとマニュアルはYA+A社内用に作成したものなので一般的なスクールのように基本的なモデリングの仕方から教えていくようなテキストではありません。(一応社内勉強用の補足リンクリストも用意してあるのでわからない時に参考にしていただくものの準備はあります)

使い方はYA+A ARCHICADテンプレートのマニュアルを見ながらそれぞれのフェーズに対応したPLAデータを手本にモデリング作業を進めていくことになります、これによってテンプレートの使用方法を一通り覚えていただきます。

使い方を理解してそのまま使用するのであればYA+Aの実施設計と同等の使い方は理論上可能です。

YA+Aが社内でARCHICADで仕事をできるようにするためのテンプレートです、そのまま仕事に使用していただいても、参考にして自分用テンプレートを作成するためのベースにしていただくことも可能です。

YA+Aテンプレートデータ製品概要

●データ名:YA+A Ver.02.1.1.tpl

YA+Aで使用しているテンプレートデータです、そのまま使っていただいてもいいですし、お気に入り登録を追加したり、改良して自社のテンプレートデータ作成の参考にしてください。

●データ名:YA+A社屋参考データ.pla

YA+A 25 Ver.02.1.1.tplを使用してモデリングするための参考データです。

YA+A テンプレート説明書とあわせてテンプレートの使い方の理解をするためにご利用ください。

●データ名:YA+A テンプレート説明書

YA+A Ver.02.1.1.tplを使用してYA+A社屋参考データ.plaを作成するためのマニュアルです、このPDFとYA+A社屋参考データ.plaを参考にモデリングをおこない、テンプレートの使い方を理解するための資料となります。

●データ名:お気に入り登録と部材作成のルール(無料プレゼント)

YA+Aで各種属性の新規作成やお気に入り登録についてのルールをまとめたものです。

テンプレートのカスタムやルール作りの参考にしてください。

●データ名:基本操作参考リンク集(無料プレゼント)

YA+AでARCHICADの基本操作を習得する際によく見るサイトのリンクをまとめたものです。

テキストの流れに合わせていますので参考にしてお使いください。

※各種データはARCHICAD25、26にて作成しております。

※無料プレゼントのデータについてはデータ購入後案内のメールをお送りしますので、確認後お手続きをいただいた上、確認出来次第送付させていただきます。

ご購入される前に『利用規約』をお読みください。

購入された場合は利用規約に同意したものとみなします。

・売上の一部は障がいのある子供たちにARCHICADを教える就労支援施設の運営費用に使わせていただきます。

ARCHICADができることによって子供たちの働ける場所、稼げるスキルをつけてあげて人生の一助になって欲しいと考えております。

・一度成功しているノウハウを手に入れて最短でBIMを覚えて活用したい人

・現状もっているスキルにBIMをプラスして自分のビジネスを加速したい人

・空いている時間を活用してBIMで副業したい人

・設計のブランクを新しいスキルで克服したい人

・独学で0から勉強したい人

・自分オリジナルのやり方を構築したい人

・このコンテンツに100点を求める人、誰にとっても100点であるコンテンツは僕たちには作成不可能です。

・注意事項

このテンプレートはあくまでYA+Aとして普段の仕事をするために作成したテンプレートを販売したものになります、仕事の仕方や最終的なアウトプットは会社や個人によって違ってくると思います。

理想と違ったことによるクレームや使い方が理解ができなかった場合の質問等のサポート対応はお受けしておりません。

ご理解いただける方のみ購入してください。

本テンプレートはARCHICAD25、ARCHICAD26にて作成されております。

ARCHICAD25以降のバージョンで読み込めます。

YA+Aの体験談:BIMを取り入れて変わったこと

BIMの設計事務所に対する効果はものすごく高いです。

私自身もARCHICADを導入することでものすごく色々なことが変わった人間です、以下にBIMを頑張って変わった内容を簡単に記します、BIMの導入、安定化はなるべく早く、効率的に進めることが大切だと思います。

これからはAIもどんどん進化していくので今BIMができていないと次のAIの流れも遅れていく可能性はものすごく想像できることだと考えています。

・人数

BIMを取り入れる前は4人でしたが、もうすぐ20人になります。

人数が増える中でBIMの入力方法がバラバラだと、協業、過去データの活用、アウトプット(図面の仕上がり)の安定化、引き継ぎができないのでテンプレートを作成(一年間一人のスタッフに設計しないでテンプレ作成作業をひたすらやってもらいました。)して全てを安定化可能なように整えました。

今後、人数が増えても特段問題なく展開できると考えています。

・仕事の量、種類、エリア

BIMを導入したことによる作業安定化による提案の速さ、デザインの提案スピード、設計作業の効率化によって顧客満足度が高いサービスを高い水準で提供しています。

それによって、仕事が変わりました。

具体的には、栃木県でマンション設計、個人住宅がメイン⇨関東、関西、東北、九州でクリニック、保育園、福祉施設をメインに店舗等の設計。

年間の仕事量も4倍程度になりました。

・ビルが建った

宇都宮にて一店舗の経営でしたが、現在は東京、栃木、新潟の3拠点になりました。

宇都宮のオフィスはRC6階建てに建て替えることができました。(テンプレートで公開している建物です)

次は東京のオフィスを広くしようと考えています。

・就労支援をはじめた

これは設計事務所とは直接関係ありませんが、BIMを教える就労支援をはじめました。

障がいのある方にスキルを教えて人生をより良くするためのお手伝いをするためです。

今まで培ったBIMのスキルで社会貢献していきます。(このテンプレートの売上で就労支援のパソコンとかを買っています。)

スキルが高い人が増えれば、企業の手助けをすることも考えられるかなと思ってます。

ざっと書くとこんな感じですが、2008年にBIMを取り入れる前と後はものすごく変わったな、と実感しています。

まだまだ世の中は変わるし進化していくので、効率的にやっていかないとおいていかれますよね、僕もまだまだ新しいことを覚えて世の中のスピードに負けないように頑張ります。

お互い、頑張りましょう。

こちらにお電話をおかけください。

03-5284-7106