まとめ:あなたの建築を「模倣困難な経営資産」に変えるために

建築は、完成した瞬間から企業の顔となり、事業活動の舞台となる長期的な経営資産です。

そして、一度形になった空間は、競合他社が簡単に真似できない唯一無二の存在になります。

広告や販促はすぐに模倣されても、建物が生み出す体験やブランドの空気感は、長年にわたり企業の強みとして機能します。

この価値は、計画段階から経営戦略と一体化した設計を行った場合に最大化されます。

採用、ブランド、業務効率、集客——建物はこれらの成果を同時に高めることが可能です。

逆に、建築を単なる「コスト」として扱えば、せっかくの空間が経営の足を引っ張るリスクもあります。

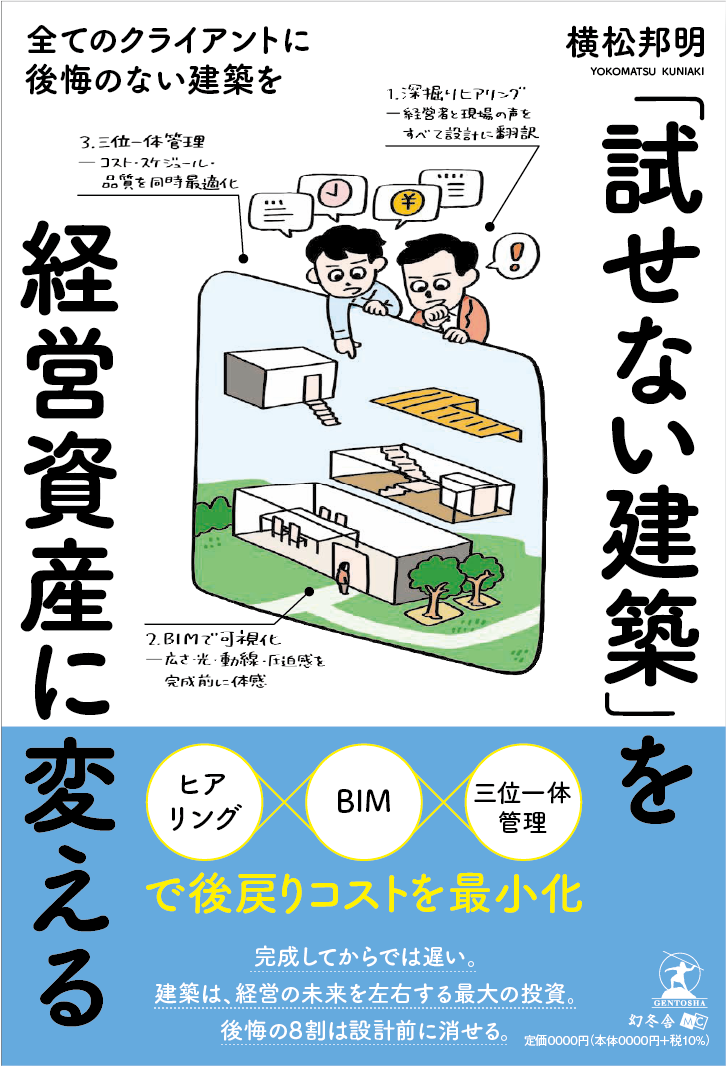

本章では、これまで解説してきた

- ヒアリング経営者・現場・利用者の声を拾い、設計に反映する

- BIM活用完成前に空間を可視化し、認識のズレを防ぐ

- コスト・スケジュール・品質の三位一体管理後戻りを防ぎ、バランスを最適化する

という3つの柱を改めて総括し、建築を経営の武器へと育てるための視点を整理します。

建物は完成がゴールではなく、そこからが経営資源としての成長の始まりです。

長期的に価値を生み続ける空間にするために、ここで改めて基本の考え方を確認しましょう。

この章で確立する「経営の武器としての建築」発想

この章を読むことで、あなたは建築を単なる施設ではなく、長期的に企業価値を高める【経営の武器】として活用する発想を確立できます。

- 差別化資産としての建築の理解完成後も競合が簡単に真似できない、唯一無二のブランド体験を提供する存在として建物を捉えられるようになります。

- 長期的な運用視点の獲得完成をゴールではなくスタートと考え、メンテナンスや改修、活用方法を通じて価値を高め続ける視点が得られます。

- 経営戦略と設計の一体化採用、ブランド構築、業務効率、集客など、経営の主要要素と建築を連動させるための具体的な方法が整理できます。

この章を読み終えれば、あなたは建築を【使いこなす】経営者として、計画段階から完成後の運用まで一貫した戦略を描けるようになっているはずです。

なぜ戦略的な建築は、競合に真似できない強みになるのか

建築は、完成するまで本当の姿を試せない一発勝負の商品です。

この特性は、大きなリスクとして語られることが多いですが、視点を変えれば競合他社には真似できない強みにもなります。

- 模倣されにくい差別化資産広告や販促キャンペーンはすぐに模倣されますが、建物そのものは時間も費用もかかるため、簡単に真似できません。完成した空間が提供する体験や雰囲気は、長期にわたりその企業だけの個性となり、競争優位を生み出します。

- 長期的にブランドの核を担う質の高い建築は、10年、20年と企業の信頼とブランドイメージを支えます。街や地域のランドマークとなれば、それ自体が広告塔の役割を果たし、来訪者や利用者に継続的な印象を与えます。

- 継続的に育てられる空間建物は完成して終わりではありません。季節ごとのディスプレイや小規模な改修、設備更新などを通じて、時間とともにブランド体験を磨き上げることができます。こうした積み重ねは、その空間に歴史と物語性を与え、企業の価値をさらに高めます。

つまり、「試せない」という制約は、経営者が計画段階から戦略的に設計・運用することで、競合が追随できない長期的な強みに変わります。

リスクを最小化しつつ、この特性をどう活かすかが、建築を経営資産へと昇華させる最大のポイントです。

総括:建築投資を成功に導く3つの不変の原則

建築は、一度完成すれば長年にわたって企業活動の舞台となる経営資産です。

そして、その空間が経営にプラスの影響を与えるか、足を引っ張る存在になるかは、計画段階での準備と判断にかかっています。

繰り返しお伝えしてきたように、後悔のない建築のためには次の3つが不可欠です。

ヒアリング

経営者・スタッフ・利用者の声を拾い、事業計画や日常運営に即した設計条件をつくる。

BIM活用

図面では分からない広さ・光・動線・圧迫感を、完成前に3Dで体感し、認識のズレを防ぐ。

コスト・スケジュール・品質の三位一体管理

いずれかを優先しすぎず、バランスを取りながらプロジェクトを進行する。

これらを押さえることで、建築は単なる「箱づくり」から、採用・ブランド・集客・業務効率化といった経営成果を生み出す戦略的な武器へと変わります。

大切なのは、「完成=ゴール」ではなく、「完成=スタート」という意識です。

運用開始後も改修や演出を重ね、空間価値を磨き続けることで、建物は時間とともに成長し、企業の競争力を強化し続けます。

経営者が最終確認すべきプロジェクト・チェックリスト

ヒアリング

経営者のビジョンと将来像を明確に言語化し、設計者と共有しているか?

事業拡大や採用戦略など、中長期的な目標を設計段階で反映しているか?

現場スタッフや利用者へのヒアリングを行い、日常の課題や要望を把握しているか?

ヒアリング結果を議事録や要望リストとして関係者全員が確認できる形にしているか?

BIM(3D活用)

図面だけでなく、3Dモデルやウォークスルーで空間イメージを共有したか?

天井高や光の入り方、動線、圧迫感などを事前に体感して確認したか?

家具や設備のレイアウトを実寸で反映し、使い勝手を検証したか?

設計変更や追加要望を短期間でモデルに反映できる体制があるか?

コスト管理

VE(バリューエンジニアリング)で投資優先度を整理したか?

複数社から見積もりを取り、価格・品質・対応力を比較したか?

予算超過時に削る部分と死守する部分を明確にしているか?

スケジュール管理

工程表を作成し、各フェーズの決定事項と期限を明確化したか?

行政申請や許可取得に必要なリードタイムを計画に組み込んだか?

遅延時の影響を最小化できる代替案を用意しているか?

品質管理

設計段階で仕様を固め、サンプルやモックアップで確認したか?

施工中に現場監理を行い、隠れる部分の品質もチェックしたか?

引き渡し時に不具合の是正と保証内容を確認し、記録しているか?

このチェックリストを全て満たしていれば、計画段階から完成後の運用まで「後悔しない建築」に必要な準備が整っているといえます。

建物の完成はゴールではなく、資産価値を育てるスタートライン

建物の完成は、決してゴールではありません。

それは企業や組織が次のステージへ踏み出すための新しいスタートラインです。

オフィスであれば、新しいレイアウトや環境が社員の生産性やコミュニケーションにどのような変化をもたらすか。

店舗やクリニックであれば、顧客が空間をどう感じ、リピートや口コミにつながるか。

保育園であれば、保護者や子どもたちがどれだけ安心して過ごせるか。

建築は、完成後から本当の成果測定が始まります。

だからこそ、着工前の準備と対話が何よりも重要です。

経営ビジョンや現場の声を設計に反映し、BIMなどを活用して【試せない建築】を事前に体感する。

さらに、コスト・スケジュール・品質を三位一体で管理する。

これらの積み重ねが、後悔のない空間づくりを可能にします。

建物は、人が集まり、関係が育まれ、成果が生まれる舞台です。

その舞台をどう設計し、どう使いこなすかは、経営者であるあなたの選択次第です。

あなたの建築プロジェクトを成功に導き、10年先・20年先まで価値を生み続ける空間づくりのきっかけになることを願っています。

全章の要点リマインダー:明日から実践する「経営資産としての建築」

ここで、解説してきた各章のポイントを簡潔に振り返ります。

重要な考え方や手法を再確認し、実際のプロジェクトに役立ててください。

建築はコストではなく【投資】である

- 建築は採用・ブランド・業務効率・集客など、経営成果を生む長期的な資産。

- 短期的なコスト削減やデザイン偏重は、将来の損失や機会喪失につながる。

- 事業計画と空間設計を連動させ、長期視点で費用対効果を最大化する。

建築で失敗すると何が起こるか?

- スケジュール遅延、予算オーバー、使いにくい動線、メンテナンス不足が経営を直撃。

- 原因の多くはヒアリング不足、図面だけの判断、情報共有の欠如にある。

- 初期段階でリスクを洗い出し、対策を組み込むことが重要。

後悔を防ぐカギ1——ヒアリングと対話

- 経営者・スタッフ・利用者の声を徹底的に拾い、潜在的なニーズまで把握する。

- 設計コンセプト・機能要件・ブランド要件を明文化し、計画のブレを防ぐ。

- 対話の質と情報共有体制が完成後の満足度を決める。

後悔を防ぐカギ2——BIMで「見えない不安」を見える化する

- 図面では分からない広さ・光・動線・圧迫感を事前に体感。

- 動線検証、光シミュレーション、家具・設備の干渉チェックで完成後の後悔を減らす。

- 社内合意形成や経営判断のスピードを上げる効果も大きい。

後悔を防ぐカギ3——コスト・スケジュール・品質の三位一体管理

- 3要素は密接に関係しており、一つを優先しすぎれば他にしわ寄せが出る。

- VEや複数見積でコスト最適化、工程表でスケジュール管理、現場監理で品質確保を行う。

建築がもたらす「採用」「ブランディング」「集客」への効果

- 採用:働きたいと思わせる空間は応募意欲と定着率を高める。

- ブランディング:空間は企業理念や価値観を体現し、記憶に残るブランド体験を生む。

- 集客:第一印象、滞在体験、安全性のすべてがリピート率や口コミに直結する。

企画設計からお引き渡しまで——7フェーズの流れと成功のポイント

- 各フェーズでの目的と決断ポイントを押さえ、工程全体を見通す。

- ヒアリング・BIM・三位一体管理を全段階に組み込むことで、後戻りを防ぐ。

経営の武器としての建築

- 建築は競合が真似しにくい差別化資産。

- 完成後も運用・改善を続けることで、長期的な経営効果を生み出す。

- 「完成=ゴール」ではなく「完成=スタート」という視点が必要。

エピローグ:建築という旅を、共に楽しむパートナーとして

ここまで読んでくださって、本当にありがとうございます。

ここでお伝えしたのは、僕が現場で積み重ねてきた経験と、「後悔のない建築」を実現するために大切だと確信していることです。

建築は、完成してしまえば簡単にはやり直せません。

だからこそ、着工前の準備と対話、そして関係者全員が同じ未来を描ける可視化が何よりも重要です。

これは単なる設計や施工の話ではなく、経営そのものの話でもあります。空間は採用、ブランド、業務効率、集客…あらゆる経営成果に直結します。

あなたがこれからつくる空間は、きっと10年、20年と多くの人に使われる場所になるはずです。

そこで働く人が誇りを持ち、訪れる人が心地よく感じ、何度も足を運びたくなる。そんな空間にするためには、今の選択と行動が未来を形づくります。

あなたが完成後の空間を誇れる日が来ることを心から応援しています。

建築は完成がゴールではなく、価値を育てていく旅の始まりです。

どうか、その旅を楽しみながら進んでいってください。