建築プロジェクトマネジメント実践ガイド:事業を成功に導く7フェーズの要点

建築プロジェクトは、一度動き出すと数カ月から数年単位の長期戦になります。

そして、各フェーズでの判断と行動が、そのまま完成後の品質やコスト、スケジュールに反映されるのが特徴です。

「気づいたら予定がずれ、コストも膨らみ、満足度も下がってしまった」——そんな事態を避けるためには、プロジェクト全体の流れを把握し、要所で適切な意思決定を行うことが不可欠です。

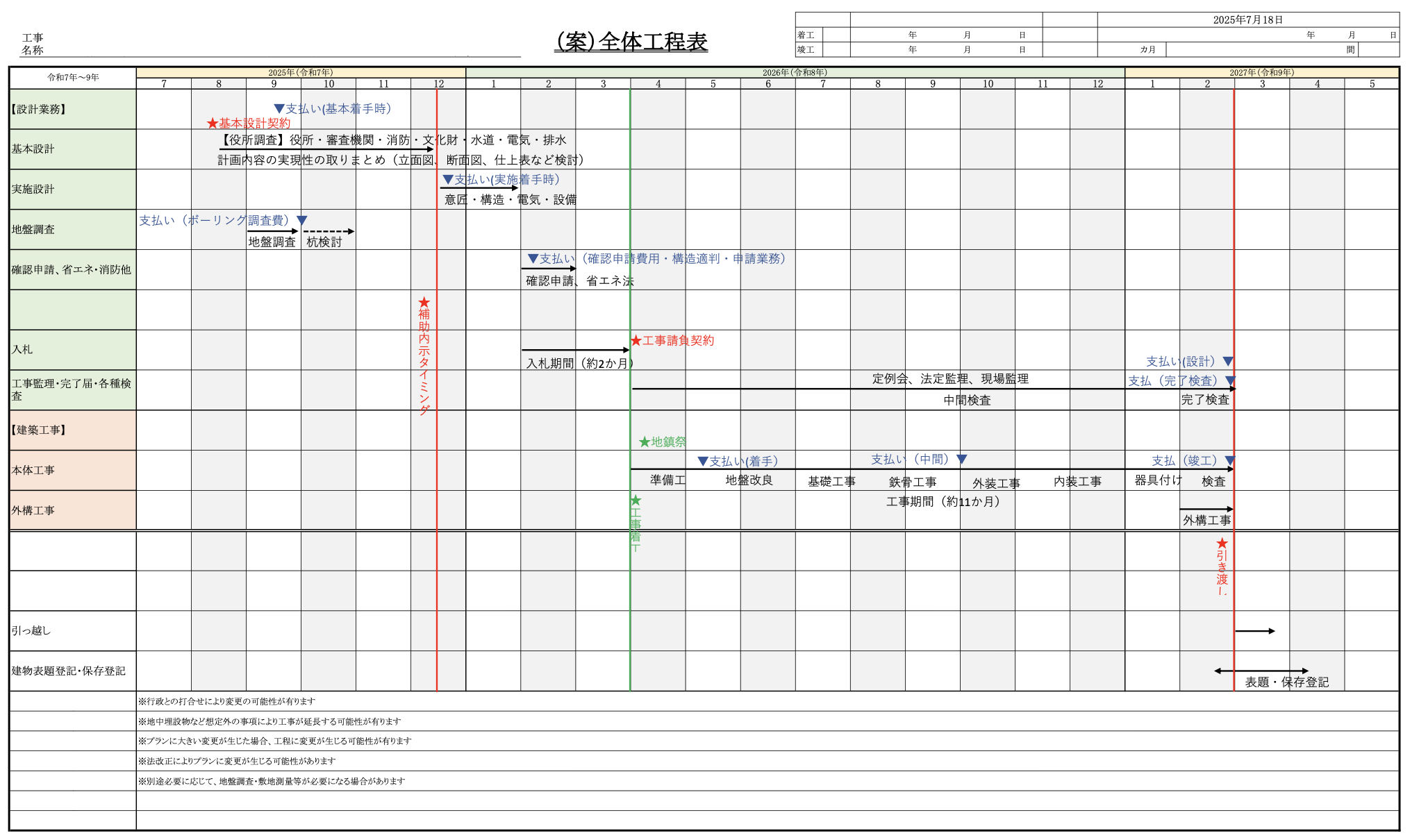

本章では、企画段階から引き渡しまでの流れを7つのフェーズに分け、それぞれで押さえるべきポイントを整理します。

- ご相談・ヒアリング経営ビジョン、現場の課題、将来計画を明確化し、設計の出発点を固める。

- 企画設計法規や敷地条件の確認、初期プラン作成、概算予算と工程の大枠を決定。

- 基本設計デザインや仕上げ材、レイアウトの方向性を固め、BIMや3Dで空間を体感しながら調整。

- 実施設計施工可能なレベルまで図面を詳細化し、見積もりや入札で適正コストを把握。

- 確認申請行政や審査機関の許可を取得し、必要な修正を反映。

- 施工監理工事が設計通りに進んでいるか、品質や工程を現場で確認・是正。

- お引き渡し最終検査を経て竣工、保証やメンテナンス計画を整えて運用開始。

さらに、この章では各フェーズで特に重要な「ヒアリング」「BIM活用」「三位一体管理」の実践方法も解説します。

全体像を理解し、ポイントごとに判断の質を高めれば、後戻りのない建築プロジェクトを実現できます。

この章で身につく「建築プロジェクト全体設計図」

この章を読むことで、あなたは建築プロジェクト全体の流れと、それぞれの段階で経営者が果たすべき役割を体系的に理解できます。

- 全体像の把握企画設計からお引き渡しまでの7つのフェーズを俯瞰し、どの段階で何が行われるのかを把握できます。

- 意思決定のタイミングが分かる各フェーズで経営者が何を決めるべきか、判断の遅れがどのような影響を与えるかが明確になります。

- リスク管理の視点を獲得できるフェーズごとに発生しやすいトラブルやコスト増の要因を理解し、事前に防ぐ方法を学べます。

- ヒアリング・BIM・三位一体管理の活用法を学べるこれらの要素を各フェーズにどう組み込み、後戻りを防ぐかが分かります。

読み終えたときには、あなたは建築プロジェクトを経営戦略としてコントロールするための「全体設計図」を手にしているはずです。

1. ご相談・ヒアリング:事業ビジョンとプロジェクトの目的を定義する

流れと目的

建築プロジェクトの第一歩は、経営者と設計者による初期ヒアリングです。

この段階では、単に「どんな建物にしたいか」という表面的な希望を伝えるのではなく、事業の方向性・現場の課題・将来の展望まで共有し、設計の出発点を明確にします。

設計事務所が行うこと

- ヒアリングシートや対話で要望を整理経営ビジョン、将来計画、ブランドイメージ、現場の課題などを具体的に聞き取り、初期仕様としてまとめます。

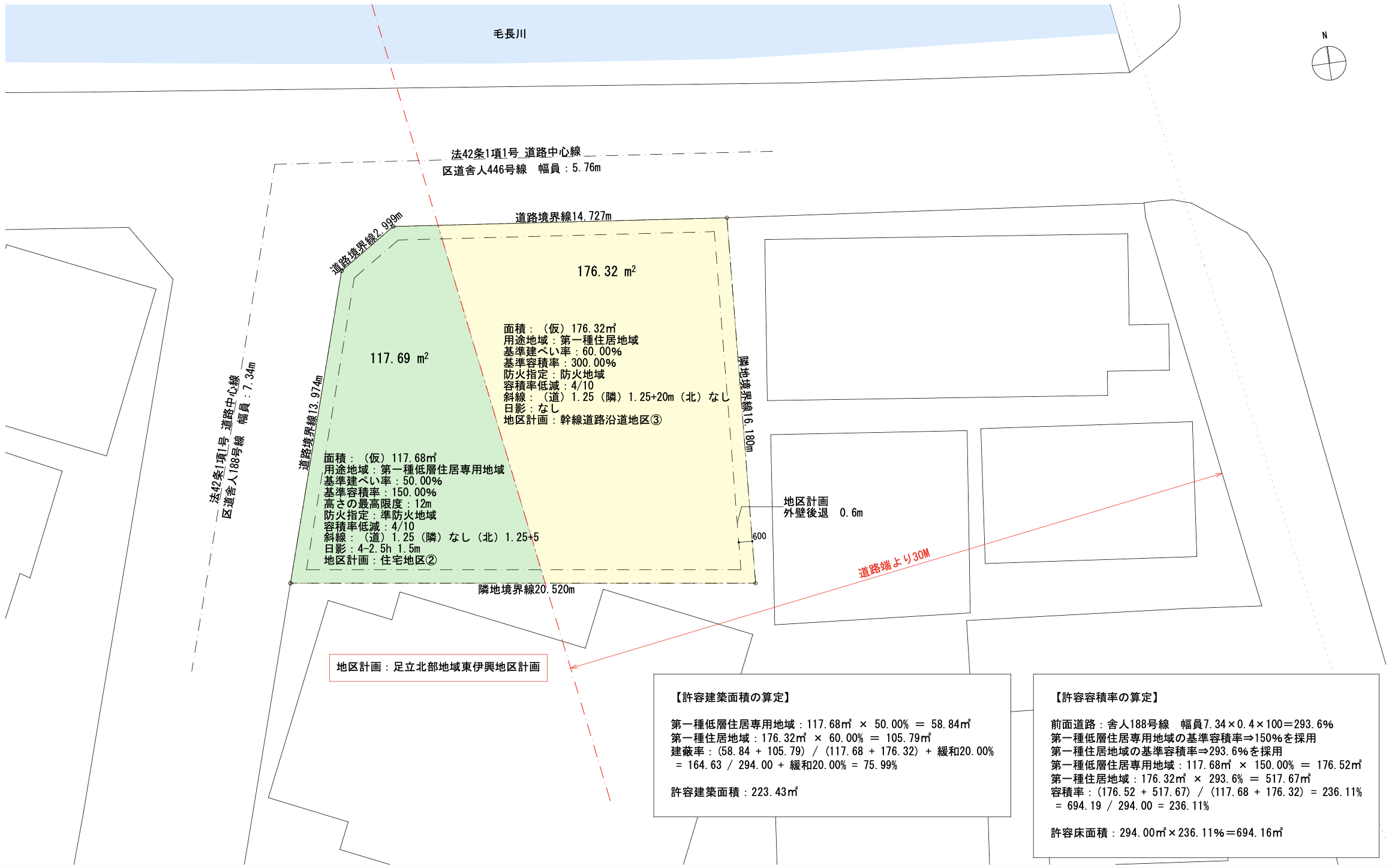

- 敷地条件と予算感の確認用途地域・建ぺい率・容積率などの制約、測量図や予算範囲を把握し、現実的な計画範囲を設定します。

- BIMや3D活用の方針提示どの段階で3Dシミュレーションを行い、何を検証するかを提案します。

経営者が行うこと

- 事業ビジョンと将来計画の言語化採用計画、サービス拡大、ブランド戦略など、5〜10年先を見据えた方向性をまとめる。

- 関連資料の準備測量図、地盤調査報告、融資計画など、計画に関わるデータを提示。

- 社内ヒアリング現場スタッフや関係者から「日常業務での課題」や「欲しい機能」を事前に収集。

成功のポイント

- 遠慮なく情報を開示する経営上の目標や制約を正直に伝えるほど、設計は現実に即した提案になります。

- BIMの活用方針を初期に決定3Dをどのフェーズでどの程度活用するかを共有し、完成後の認識ズレを防ぎます。

この段階での対話の質と情報量が、その後のすべての工程の精度を左右します。

「初期ヒアリングの密度=完成後の満足度」と言っても過言ではありません。

2. 企画設計:建築の方向性と概算予算を決める

流れと目的

企画設計は、建築の可能性と方向性を大まかに固める工程です。

法規や敷地条件を踏まえながら、初期プランと概算予算、全体スケジュールのたたき台を作ります。

ここでの判断が、その後の基本設計・実施設計の土台になります。

設計事務所が行うこと

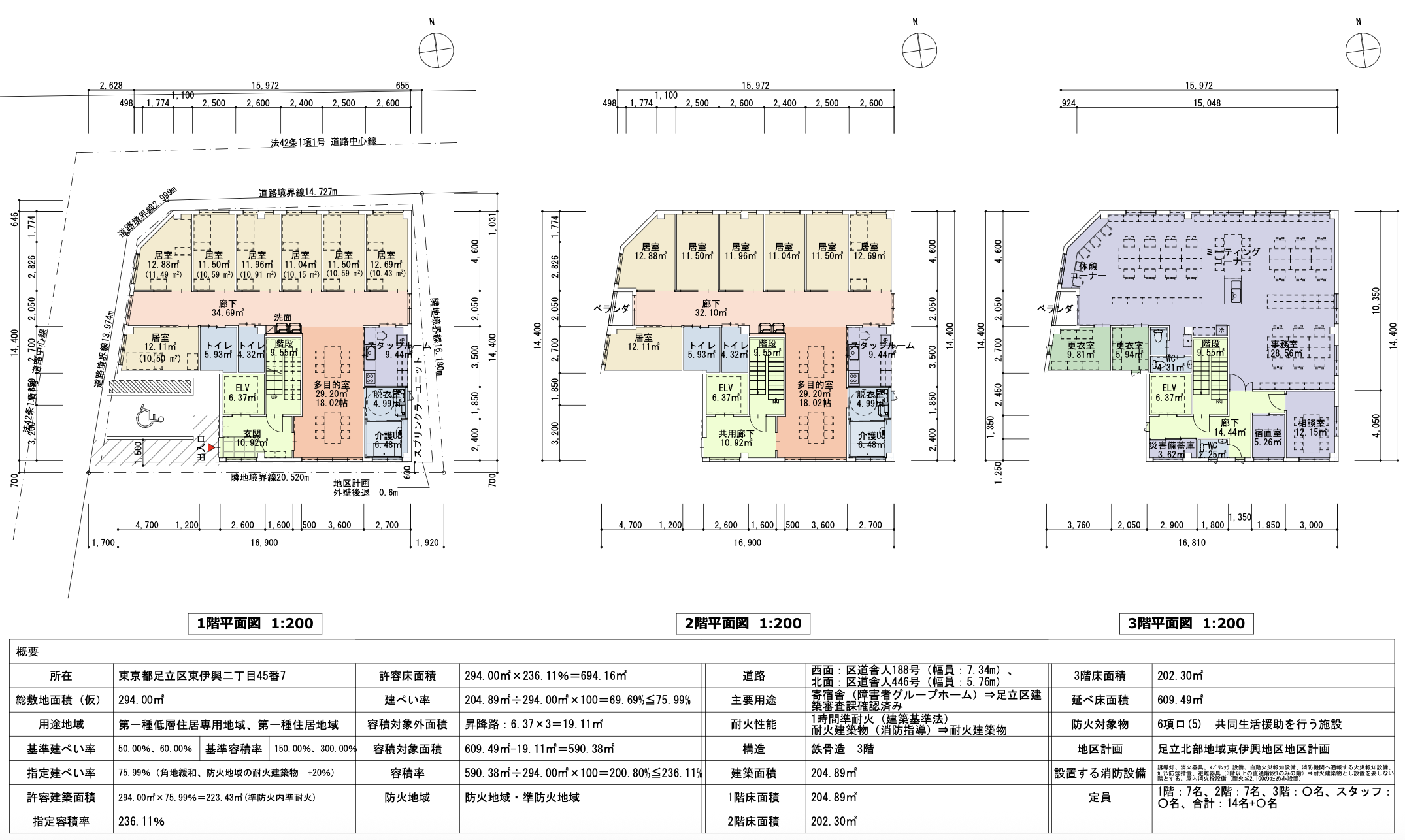

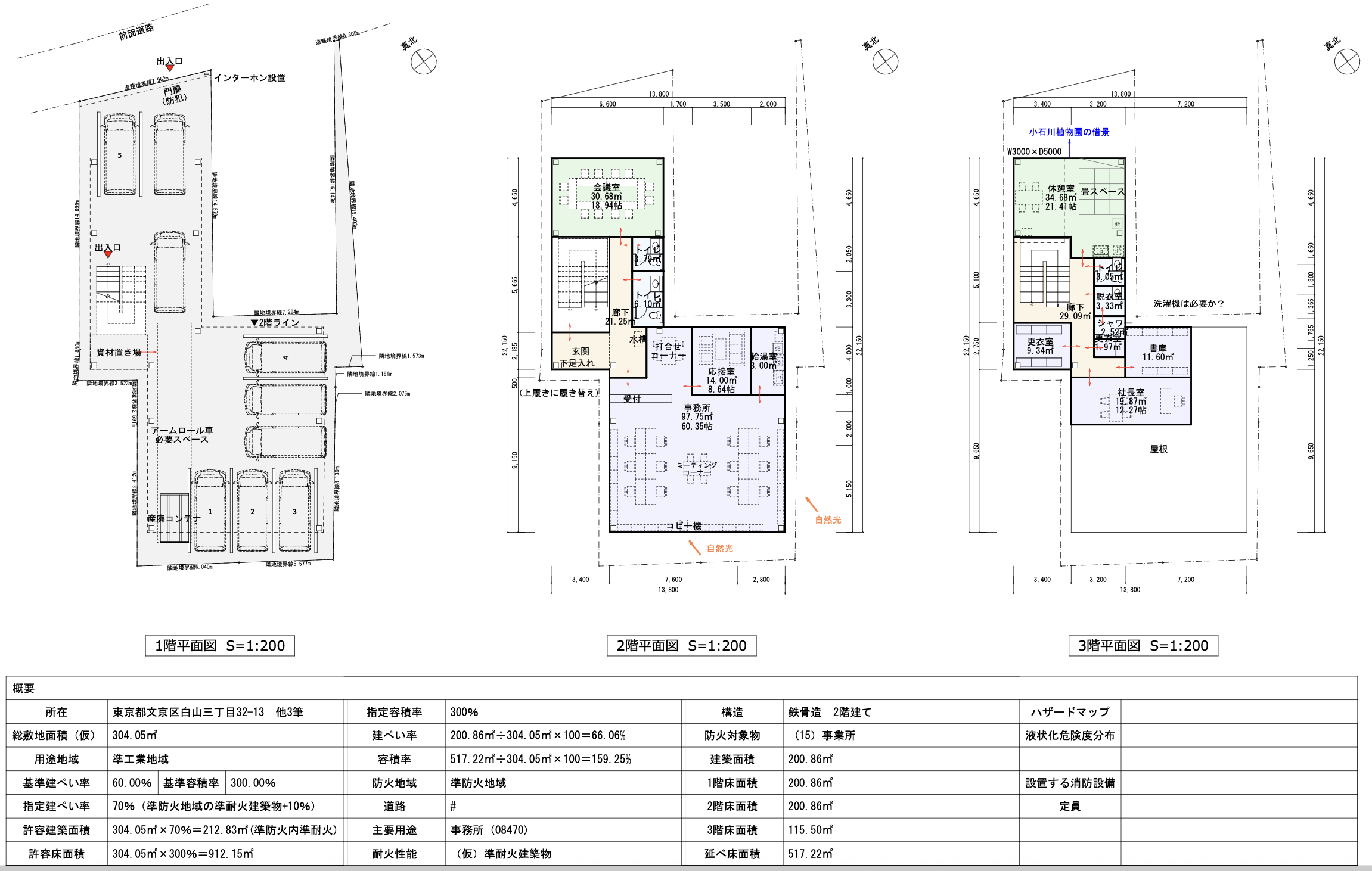

- 法規・条例の詳細調査用途地域、建ぺい率、容積率、高さ制限、斜線制限などを確認し、計画の制約条件を明確化。必要に応じて行政に事前相談を行う。

- ファーストプランの作成配置図や平面図などの初期案を作成し、概算工事費や簡易工程表とともに提示。

- 制約と可能性の整理土地条件や周辺環境を考慮し、建築上可能なパターンや選択肢を提案。

経営者が行うこと

- プランへのフィードバック「この動線を変えたい」「会議室を増やしたい」など、初期案に対する要望を遠慮なく伝える。

- 優先順位の再確認コスト・デザイン・機能性のどれを優先するかを明確化し、設計者と共有。

- 概算資金計画の確認提示された概算工事費と自社の予算を照合し、融資や予備費の有無を検討。

成功のポイント

- 法規制と資金計画を早期に理解する後から変更できない条件(面積・高さ・建築可能範囲など)は、この段階で確定させる。

- 意思決定を先送りしない初期案に対する重要な判断を保留しすぎると、基本設計以降での修正コストが大きくなる。

企画設計は「建築の航路図」を描く工程です。

ここで方向性を誤らなければ、後の工程はスムーズに進み、完成後の満足度も高まります。

3. 基本設計:3Dで完成イメージを具体化する

流れと目的

基本設計は、企画設計で決めた方向性をもとに、建物の姿を具体化する工程です。

外観・内装デザイン、仕上げ材、レイアウト、照明計画などを決定し、概算見積もりでコストを再確認します。

BIMや3Dモデルを活用して空間を体感しながら調整することで、「完成後のギャップ」を最小限に抑えます。

設計事務所が行うこと

- 3Dプレゼンテーション外観や内装のパース、ウォークスルー動画などを提示し、経営者と完成イメージを共有。

- 基本設計図の作成平面図、断面図、立面図、仕上げ表、家具図などをまとめ、概算見積もりの基礎資料とする。

- 概算見積もりの提示建築費・設備費・諸経費の総額を提示し、必要に応じて仕様や範囲を調整。

経営者が行うこと

- デザイン・仕上げ材への具体的コメントサンプルを見て手触りや色合いを確認し、「もっと明るい色に」「防汚性を重視したい」など要望を出す。

- 概算建築費の調整予算オーバーが予想される場合は、VE(バリューエンジニアリング)で削減可能な項目を検討。

- 長期視点での判断美観だけでなく、メンテナンスや将来の使い方を意識して選定。

成功のポイント

- ヒアリングの継続現場スタッフや利用者から追加意見を取り入れ、設計内容に反映。

- BIMのフル活用3Dモデルで動線や空間感覚を確認し、施工後に後悔しないようにする。

基本設計は、完成イメージを具体化するだけでなく、コスト・機能・デザインのバランスを最適化する段階です。

この段階での精度が高いほど、後の実施設計や施工での手戻りが減り、プロジェクト全体がスムーズに進みます。

4. 実施設計:正確な見積もりのための詳細図面作成

流れと目的

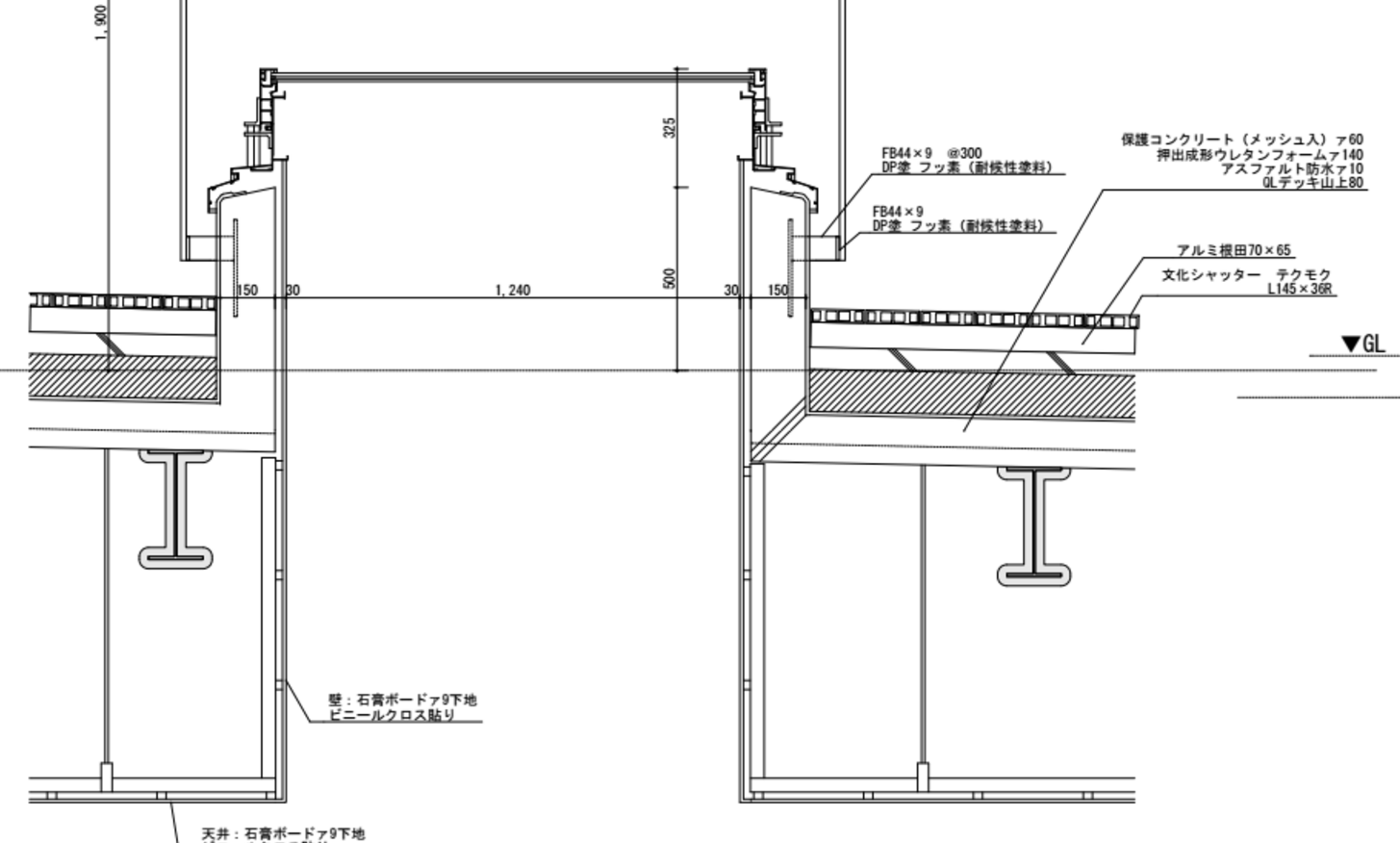

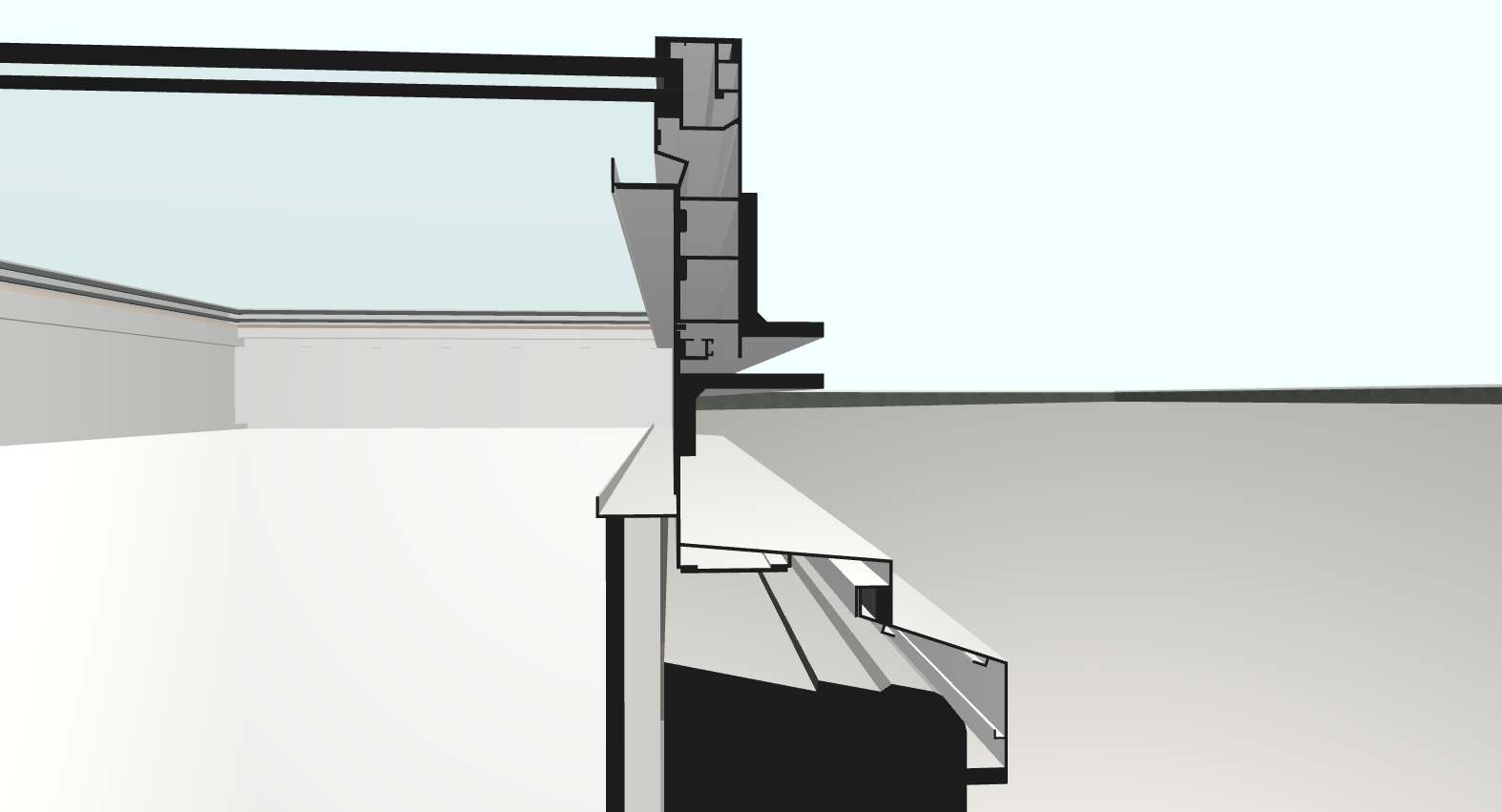

実施設計は、基本設計で固めた内容をもとに、施工が可能なレベルまで図面を詳細化する工程です。

構造図、設備図、仕上げ詳細図などを揃え、施工会社が正確に見積もり・工事できる状態にします。

この段階での図面精度が、コストの正確性や工事中のトラブル発生率を大きく左右します。

設計事務所が行うこと

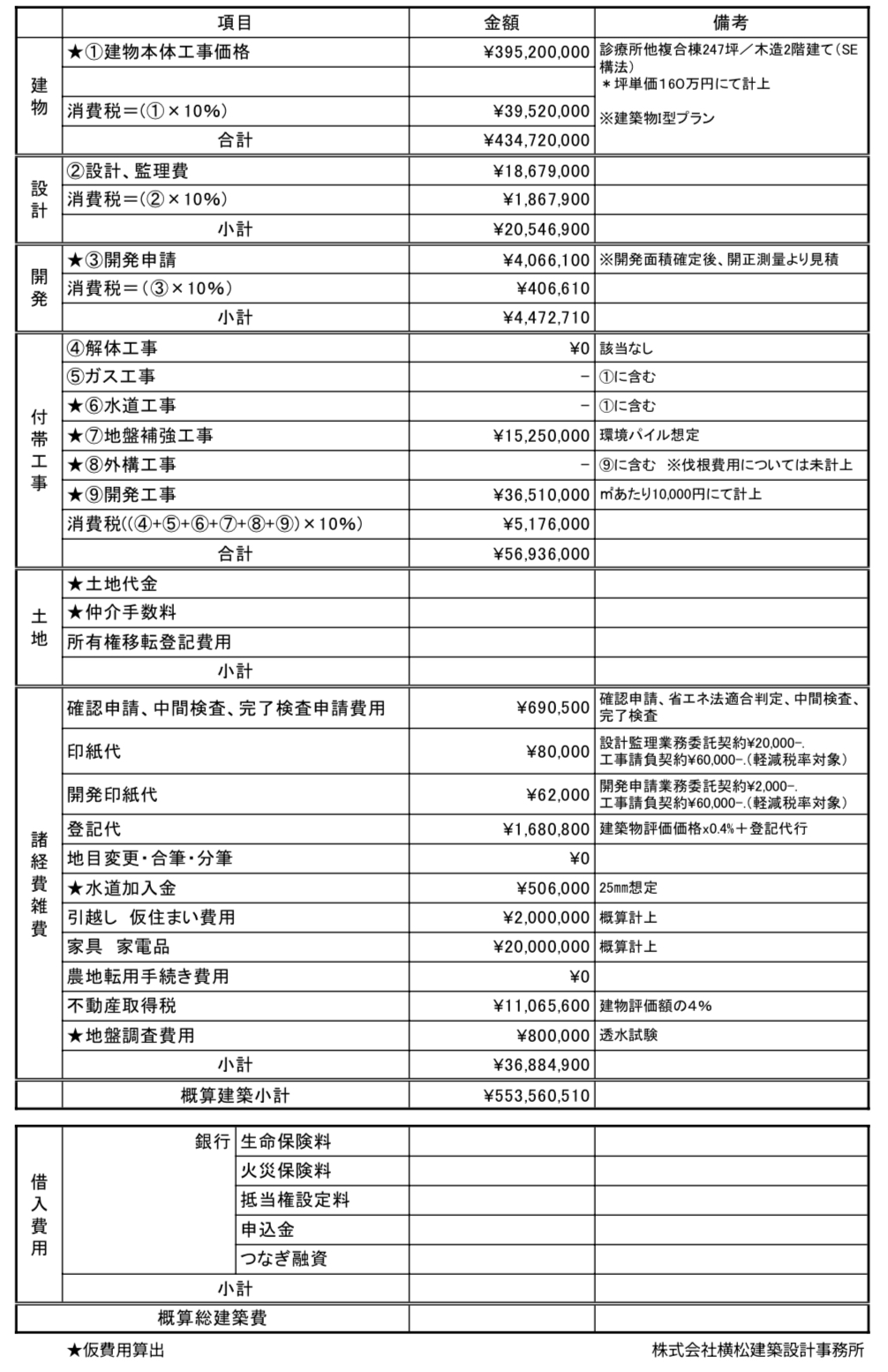

- 実施設計図書の作成意匠図・構造図・設備図を統合し、仕様や寸法を細部まで明記。施工業者が迷わず作業できるレベルまで詰める。

- 入札・見積もり管理複数の施工会社に見積もりを依頼し、価格・工法・品質面を比較。必要に応じてVE(バリューエンジニアリング)提案を検討。

- 仕様変更の調整追加要望や設備グレード変更が発生した場合、コスト・工期への影響を精査しながら修正。

経営者が行うこと

- 図面内容の確認仕上げ表や詳細図を丁寧に確認し、わからない点は設計者に質問して不安を解消する。

- 施工会社の選定価格だけでなく、施工体制、実績、アフターサービスまで総合的に評価して決定。

- 最終仕様の確定この段階での大きな変更はコスト・スケジュールに大きく響くため、慎重に判断する。

成功のポイント

- 複数見積もりで適正価格を把握コスト重視だけでなく、品質や信頼性も評価軸に含める。

- 不明点を残さないBIMや図面を用いて、設計内容の認識を関係者間で一致させる。

実施設計は、建築プロジェクトの「設計から施工への橋渡し」となる重要な段階です。

ここでの精度と合意形成が、工事のスムーズさと完成後の満足度を決定づけます。

5. 確認申請:工事着工に必要な行政手続き

流れと目的

確認申請は、建物の計画が法令や条例に適合しているかを、行政や指定確認検査機関に審査してもらう手続きです。

この許可(確認済証)が下りなければ、工事を着工することはできません。

業種や立地によっては、追加の許可申請も必要になるため、スケジュール全体に大きく影響する工程です。

設計事務所が行うこと

- 申請図書の作成・提出建築基準法や関連条例に基づき、必要な図面や書類を整備して審査機関へ提出。

- 審査対応と修正行政からの指摘や質問に回答し、必要に応じて図面修正を行う。

- 追加申請の実施防火・景観・騒音など地域特有の規制や、業種別(クリニック、保育園など)の許可申請を手配。

経営者が行うこと

- 書類への押印・申請料の支払い設計者が作成した書類を確認し、正式に署名・押印。審査に必要な手数料を支払う。

- 進捗確認審査期間や修正内容を設計事務所に確認し、着工予定日への影響を把握。

- 外部スケジュールの調整開業告知、採用スケジュール、引っ越し日程など、申請の進行状況に応じて調整。

成功のポイント

- 余裕を持った申請スケジュール申請が混み合う時期や、修正対応によって期間が延びる可能性を見込み、工程にマージンを持たせる。

- 修正の影響を早期共有大きな修正が必要になった場合、コストや設計内容に影響するため、施工会社を含め関係者全員で即時共有する。

確認申請は、「計画を現実に移すための通行証」です。

この工程をスムーズに通過できるかどうかが、工事開始のタイミングと全体進行に直結します。

6. 施工監理:設計図を現実に。品質を確保する現場チェック

流れと目的

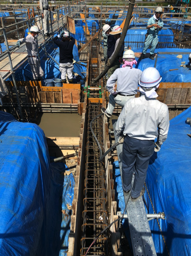

施工監理は、工事が設計図通りに行われているか、品質や安全性、工程が確保されているかを確認する工程です。

設計段階での意図を現場に正確に反映させるために、設計者・施工会社・経営者が三位一体でチェックする仕組みが欠かせません。

設計事務所が行うこと

- 定期的な現場監理施工が図面通りか、仕上がりに不備がないかを確認し、必要に応じて是正指示を出す。

- サンプル確認と承認仕上げ材や設備の実物サンプルを現場で確認し、設計意図に合っているかを承認。

- 変更や追加工事の調整現場での変更が必要になった場合、コスト・工期・品質への影響を精査し、関係者と合意形成。

経営者が行うこと

- 定例会議への参加可能な限り現場定例会議に出席し、進捗と品質を直接確認する。

- 気づいた点の早期共有気になる箇所や疑問はすぐに設計者へ伝え、後工程への影響を最小化。

- 工程表のチェック進行が遅れていないかを確認し、遅延があれば開業日や移転日への影響を評価。

成功のポイント

- 仕上げ前に空間を体感する壁や天井が仕上がる前に動線や空間の広さを実感し、必要なら早期に修正する。

- BIMと現場の突き合わせ構造・設備位置が3Dモデル通りになっているか確認し、重大な食い違いを防ぐ。

施工監理は、「設計図の理想を現場で実現する最終工程」です。

ここでの対応が甘いと、完成後の使い勝手や耐久性に直結するため、経営者も積極的に関わることが重要です。

基礎

設備

鉄骨検査

配筋検査

7. お引き渡し:完成後の運用に向けた最終確認

流れと目的

お引き渡しは、工事が完了し、建物を正式に使用開始できる状態にする最終工程です。

ここでは、設計図通りに仕上がっているかを最終確認し、設備の操作説明や保証内容を受け取り、安心して運用を始められる状態に整えます。

設計事務所が行うこと

- 最終検査の実施施工会社とともに、図面通りかつ品質基準を満たしているかをチェック。

- 不具合の是正指示傷や不具合が見つかれば、施工会社に修正を依頼。

- 竣工図・報告書の準備実際に施工した図面や仕様、使用した材料・設備の情報をまとめた書類を用意。

経営者が行うこと

- 完成チェックリストで確認壁や床の傷、建具の開閉、空調・給排水などの設備の動作を確認。

- 操作説明・保証書の受け取り設備や機器の使い方、メンテナンス方法、保証期間・内容を把握し、社内で共有。

- 運用開始準備オフィスレイアウトの微調整、開業告知、スタッフ研修などを引き渡し日に合わせて進行。

成功のポイント

- 引き渡し後の運用を見据える設備の定期点検や清掃計画など、長期運用を前提に体制を整える。

- 残工事や是正項目の管理引き渡し後も必要な修正が残っていないか確認し、責任の所在と対応期限を明確にする。

お引き渡しはゴールではなく、新たな事業フェーズのスタートラインです。

ここでの確認と準備を丁寧に行うことで、完成直後から建物の価値を最大限に発揮できます。

「試せない建築」成功の原則:ヒアリング・BIM・対話によるリスク管理

建築は、一度完成すると大きな変更が難しい一発勝負の投資です。

だからこそ、計画初期から「いかに後戻りを減らすか」が成功の鍵となります。

そのために有効なのが、以下の3つの柱です。

ヒアリング

経営者・スタッフ・利用者など、実際に空間を使う人の声を幅広く拾い上げ、事業計画や日常業務に沿った設計条件をつくる。

ヒアリングの精度が高いほど、完成後の「想定外」を減らせます。

BIM(3D設計)の活用

図面では見えない広さ・光・動線・圧迫感を、完成前に体感レベルで確認。

設計段階での修正が容易になり、認識のズレや施工後の後悔を最小限に抑えます。

対話と情報共有

設計者・施工会社・経営者の三者が定期的にコミュニケーションを取り、情報を一元化。

決定事項や変更内容を迅速に共有し、コスト・スケジュール・品質への影響をその場で検討します。

これらを7つのフェーズすべてに組み込み、「誰が」「いつ」「何を決めるのか」を明確にしながら進めれば、試せない建築でも後悔のない完成を実現できます。

最終的に建物は、事業の成長を加速させる唯一無二の経営資源となるでしょう。

プロジェクトの成否を分ける、経営者のための7フェーズ・チェックリスト

各フェーズの決断事項と期限を把握しているか

初期ヒアリングから引き渡しまで、いつ・誰が・何を決めるのか明確になっているか。

法規・資金計画・敷地条件を初期に確認したか

後から変更できない条件を早期に押さえ、設計や予算に反映しているか。

実施設計前にBIMで空間を最終確認したか

動線や光環境、家具配置などを事前にシミュレーションし、完成後のギャップを防いでいるか。

見積もり・施工会社選定時に価格以外の条件も比較したか

施工品質、対応力、アフターサービスまで含めて評価しているか。

引き渡し後のメンテナンス計画を立てているか

点検・修繕・清掃スケジュールを決め、長期的に建物の価値を維持できる体制があるか。

このチェックポイントを満たしていれば、各フェーズでの判断がぶれず、後戻りのない建築プロジェクトを実現しやすくなります。