建築を経営の武器に。採用・ブランディング・集客を成功させる空間戦略

建物は、単に人やモノを収める器ではありません。

そのデザインや機能性、使いやすさは、人材獲得力(採用)・企業の信頼と印象(ブランディング)・顧客や利用者の集まりやすさ(集客)に直結します。

魅力的で機能的な空間は、社員やスタッフの誇りと働きやすさを高めます。

来訪者には企業やブランドの価値を直感的に伝え、さらに「また来たい」と思わせる顧客体験を提供します。

これは広告や営業活動だけでは得られない、空間ならではの持続的な効果です。

逆に、設計や機能に配慮のない建物は、働く人や訪れる人の印象を悪化させます。

それは採用活動の成果を下げ、ブランドイメージを損ない、顧客離れを招く原因にもなります。

この章では、建築がもたらす3つの主要な経営効果——

- 採用力の向上

- ブランド価値の強化

- 集客力の増加

——について、具体的な仕組みと事例を交えながら解説します。

空間を経営の武器として活かすために、これら3つの視点をどう設計に組み込むべきかを、ここで整理していきましょう。

この章で身につく【採用・ブランド・集客】設計戦略

この章を読むことで、あなたは建築が経営成果に直結する3つの主要分野——採用・ブランディング・集客——で、どのような効果をもたらすのかを具体的に理解できます。

- 採用面での効果魅力的で働きやすい空間が、求職者の応募意欲と入社後の定着率をどう高めるのかが分かります。

- ブランド強化の仕組み外観や内装、空間演出が企業理念や価値観をどう体現し、顧客や取引先の記憶に残るブランド体験を生むのかを学べます。

- 集客力の向上店舗や施設において、空間デザインが初回来訪やリピート率、口コミにどのような影響を与えるのかを把握できます。

さらに、この章では各分野で効果を最大化するための設計ポイントや演出方法、注意点も紹介します。

読み終える頃には、あなたは自社の建築計画に採用・ブランド・集客の視点を組み込み、長期的な経営リターンを生む設計戦略を描けるようになっているはずです。

採用競争力を高める空間戦略とは:「ここで働きたい」と選ばれる職場づくり

建物は「企業の顔」であると同時に、そこで働く人にとっての日常の舞台でもあります。

オフィスや施設の環境がどのような雰囲気で、どれほど機能的かは、想像以上に採用活動の成果に影響します。

働きたいと思わせる空間

求職者は給与や仕事内容だけでなく、「どんな場所で働くのか」を重視しています。

明るく開放的で、動線がスムーズなオフィスは「ここなら快適に働けそう」という安心感を与え、応募意欲を高めます。

逆に、暗く雑然とした空間や動線の悪さは、企業イメージを損ない、内定辞退や応募減少につながります。

従業員の定着率向上

快適で使いやすい環境は、日々のストレスを軽減し、モチベーションを維持します。

動線が整理され、必要な場所に必要な設備がある職場では、作業効率が向上し、離職率も低下します。

結果として、採用コスト削減や組織の安定化に直結します。

企業文化を体感させる空間

オフィスや施設は、企業が大切にしている価値観や文化を伝える有力な手段です。

たとえば、オープンでフラットな組織を目指すなら壁を少なくし、交流スペースを多く設ける。

集中や個人作業を重視する企業なら、防音性の高い個別ブースを充実させる。

こうした空間設計は、社員や求職者が企業文化を自然に感じ取るきっかけになります。

採用活動の成否は求人条件だけでなく、「働きたいと思える環境かどうか」にも大きく左右されます。

だからこそ、建築計画においては採用視点を初期段階から組み込むことが重要です。

企業理念を体現し、ブランド価値を高める建築デザイン

企業やサービスのブランドは、ロゴやWebサイトなどのビジュアル要素だけでなく、実際に訪れた際に感じる空間体験によって強く形づくられます。

建物そのものがブランドストーリーの一部となり、顧客や取引先に対して言葉以上のメッセージを伝えます。

ブランドイメージの一貫性を保つ

外観・内装に企業カラーやデザインコンセプトを反映させることで、Webサイトや名刺など他の媒体との統一感が生まれます。

顧客は「オンラインで見た印象と同じだ」と感じ、ブランドの信頼性が高まります。

例:ロゴカラーを壁や家具に取り入れる、ブランドの書体やモチーフをサイン計画に反映する。

第一印象の設計

訪問者が最初に目にするのは、建物の外観やエントランスです。

ここで企業の価値観や雰囲気を瞬時に伝えることができます。

例えば、高級感を打ち出すなら重厚な素材と落ち着いた照明、親しみやすさを重視するなら明るい色調と開放的な構造を選択します。

空間体験によるブランド記憶の強化

来訪者が施設内で得る感覚や動線の快適さ、展示や演出などの体験は、ブランドの印象を長く記憶に残します。

ショールームや店舗では、製品やサービスを実際に体感できるスペースを設けることで、ブランドへの理解と愛着が深まります。

空間は企業の【無言の営業マン】です。

ブランド価値を最大限に発揮するためには、ロゴや広告だけでなく空間そのものにブランドの魂を宿すことが不可欠です。

集客と顧客単価を向上させる空間設計の4要素

建物の設計や空間演出は、企業や施設の【顔】であり、顧客が足を運びたくなるかどうかを左右する重要な要素です。

特に店舗やクリニック、保育園など、利用者が直接訪れる事業では、空間体験が集客力やリピート率に直結します。

第一印象で来店意欲を高める

人は初めて訪れる場所の印象を数秒で判断します。

外観が暗く入りづらかったり、何の施設か分かりにくいと、潜在顧客はその場で足を止めません。

逆に、開放感のあるガラス張りのエントランスや視認性の高いサイン、通りから魅力的に見えるウィンドウディスプレイは、「入ってみたい」という気持ちを引き出します。

滞在時間と購買行動を促進する

室内環境は、顧客の滞在時間と消費行動に直接影響します。

店舗であれば、商品を見やすく手に取りやすいレイアウトや動線設計が購買意欲を高めます。

クリニックなら、落ち着いた照明や快適な待合スペースが不安やストレスを和らげ、再来院のきっかけになります。

信頼感と安心感を生む

特に保育園や医療施設では、利用者や保護者が安心できる空間設計が重要です。

段差の少ない床、角の丸い家具、十分な採光、清掃のしやすい素材など、安全性や衛生面への配慮が、信頼感を醸成します。

ブランド体験としての空間

空間そのものをブランドの一部として演出すれば、来訪体験が口コミやSNS投稿につながります。

「このお店は雰囲気が良い」「あの施設は居心地がいい」という顧客の声が、集客の連鎖を生むのです。

集客力を高める空間づくりとは、単に人を呼び込むだけでなく、「また来たい」と思わせる体験を提供することです。

それが結果として、売上や利用率の持続的な向上につながります。

建築投資はコスト削減ではなく「価値創造」で回収する

建築にかかる費用は確かに大きな負担です。

そのため「できるだけ安く」という発想になりがちですが、コスト削減だけを目的にすると、本来得られるはずの経営効果を失うリスクがあります。

建築は単なる支出ではなく、長期的に収益やブランド価値を生み出す「投資」です。

重要なのは、初期費用の削減ではなく、空間を通じて将来の価値を創造する視点です。

採用力・生産性向上による利益拡大

快適で魅力的な空間は、優秀な人材を惹きつけ、定着率を高めます。

離職が減れば採用コストが抑えられ、生産性向上によって売上アップにもつながります。

ブランド価値向上で単価を上げる

「ここで買いたい」「この施設を利用したい」と思わせる空間は、顧客が価格以上の価値を感じる状態をつくります。

結果として、サービス単価を維持・向上させても選ばれ続ける可能性が高まります。

将来コストの抑制

省エネ性能やメンテナンス性の高い設計は、光熱費や修繕費を抑えます。

また、用途変更や増改築が容易な構造にしておけば、事業の変化に合わせて低コストで対応できます。

長期的な投資回収

建築による採用・集客・ブランド強化の効果は、5年、10年と蓄積していきます。

長期スパンで見れば、初期費用を上回る経営リターンを生み出すことも珍しくありません。

コストを削るだけでは守りの経営に留まります。

空間に戦略的な価値を持たせることで、攻めの経営に転換し、利益を生み続ける資産にすることができるのです。

経営者が最終確認すべき、空間投資効果を最大化するチェックリスト

採用力向上の視点はあるか?

「ここで働きたい」と感じさせるデザイン・動線・快適性が備わっているか。

応募者や新入社員が企業文化を自然に感じ取れる環境になっているか。

ブランド一貫性を保っているか?

ロゴやWebサイト、パンフレットなど他の媒体と空間のデザインが統一されているか。

第一印象で企業の理念や価値観を伝えられる演出になっているか。

顧客体験を設計しているか?

初回来訪者が入りやすく、再訪したくなる導線や雰囲気があるか。

店舗や施設では、滞在時間を延ばす仕掛けや快適性を確保しているか。

安全性・安心感を可視化しているか?

特に保育園や医療施設では、安全対策や衛生面への配慮が空間設計に反映されているか。

空間演出がターゲット層に合っているか?

利用者や顧客の属性に合わせた機能やデザインが盛り込まれているか。

このチェックポイントを計画段階で満たせば、空間は単なる「場所」ではなく、人材・ブランド・顧客を引き寄せる経営資源になります。

ケーススタディ:空間デザインが法人ブランディングに直結。病院建築が経営資源に

東京都足立区で2026年竣工予定の医療法人社団 恵羊会 はなはた羊救急クリニック。

19床の病棟、手術室、リハビリ施設、MRI・CT・X線、そして救急対応まで備えた地域の中核医療施設です。

この建築計画は、単なる建築工事ではなく、経営資源としての空間づくりを徹底的に追求したプロジェクトでした。

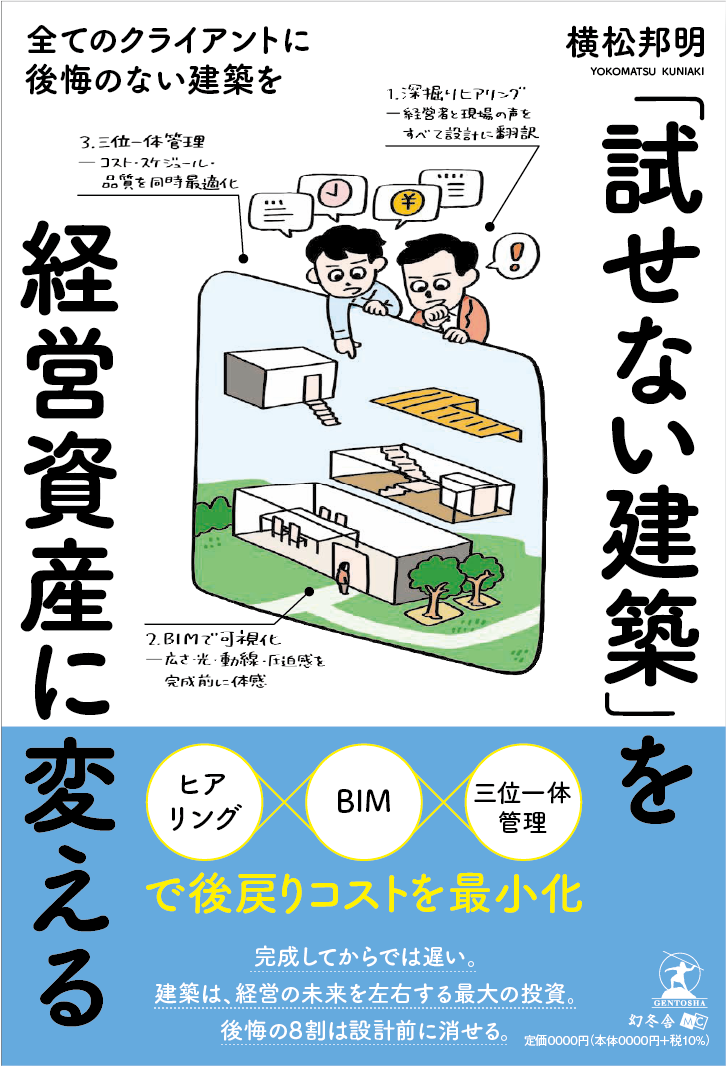

計画初期から行ったのは、機能・デザイン・資金の三位一体管理。

平面図、パースデザイン、資金計画表を同時に作成し、機能性・意匠性・資金面を並行して検証しました。

検討の場には院長、看護師長、事務長、現場スタッフが参加。

日々の業務動線や患者さんの移動ルート、リハビリ機器の配置、安全性への配慮まで、現場目線と経営視点を組み合わせた対話を何度も重ね、間取りや階数、面積規模、デザイン要素をブラッシュアップしました。

BIMのフル活用も大きな成果を生みました。

2D図面だけでは把握しづらい廊下の幅感や天井の抜け、採光条件を、3Dウォークスルーや光シミュレーションで共有。

早い段階で完成後の姿を関係者全員が体感できたことで、「思っていたのと違う」というリスクを大幅に減らせました。

建設会社選定でも、クライアントと施工会社、設計者の三者が密に連携。

「品質を落とさず、予算内で納める」という共通ゴールに向け、材料や仕様の見直し(VE)を協議し、コスト・スケジュール・品質のバランスを最適化しました。

こうした協業により、施工段階でのチームワークも自然に育ち、追加要望にも柔軟かつ迅速に対応できる体制が整いました。

さらに、このプロジェクトでは空間デザインを法人ブランディングに直結させました。

院内のアートや植栽の配置は、アーティスト、クライアント、設計者でBIM上に反映し、光や動線との相性を事前に検証。

完成パースや3Dムービーは、ロゴ、名刺、印刷物、病院Webサイト、求人用LPなどにも活用し、統一感あるブランド体験を発信しています。

まさに、建築のタイミングは法人リブランディングの最高の機会であることを体現した事例です。

この経験からの学び

医療施設の建築は、患者・スタッフ・経営の三者にとって最適な形を同時に成立させる「経営戦略」です。

機能性とデザイン性、資金計画を並行して磨き上げ、BIMで可視化しながら合意形成を進めれば、完成後の後悔を最小限にできます。

そして、その成果を空間だけでなく、法人全体のブランド価値にまで波及させることこそ、建築を真の経営資産化する最大の方法です。