建築のコスト・スケジュール・品質を最適化する「三位一体管理」

建築プロジェクトを成功に導くためには、コスト・スケジュール・品質の3つを切り離さず、一体で管理することが不可欠です。

どれか一つを優先しすぎると、他の二つにしわ寄せが起こり、結果的に完成後の満足度や経営効果を損なう可能性が高まります。

たとえば、コスト削減を徹底すれば、素材や施工精度が落ち、品質が低下する危険があります。

逆に品質を極限まで高めようとすると、予算や工期が大きく膨らみます。

また、スケジュールを最優先すると、設計や施工の検討時間が不足し、後々の手戻りや追加工事の原因となります。

この章では、

- コスト・スケジュール・品質のバランスを崩さず最適化する考え方

- VE(バリューエンジニアリング)や複数見積もりによるコスト管理の方法

- 行政申請や現場監理を含めたスケジュール管理のポイント

- 設計・施工段階での品質確保の実践法

を詳しく解説します。

「一度きりの建築投資」で後悔しないために、この3要素をどう同時にコントロールするかが最大のカギとなります。

この章で身につく【三位一体管理】の実践力

この章を読むことで、あなたはコスト・スケジュール・品質をバランスよく管理しながら建築を進めるための具体的な方法を身につけられます。

- 三位一体で考える重要性が理解できるどれか一つを優先しすぎると、他の二つにどう悪影響が出るのか、そのメカニズムが分かります。

- コスト最適化の手法を学べるVE(バリューエンジニアリング)や複数見積もりを活用し、必要な品質を保ちながら無駄を省く具体的な方法が分かります。

- 工程遅延を防ぐスケジュール管理のポイントが分かる行政申請や設備調達など、見落としがちなリードタイムを含めた工程設計のコツを理解できます。

- 品質を守るための監理体制を構築できる設計段階から施工中まで、品質を確保するためのチェック体制やタイミングが分かります。

この章を読み終えれば、建築プロジェクトにおける「三位一体管理」の全体像と実践方法を掴み、完成後の後悔を大幅に減らせるはずです。

三位一体管理の核心:プロジェクト価値を損なう「トレードオフの罠」を回避する

建築プロジェクトでは、コスト・スケジュール・品質の3つは密接に結びついており、どれか一つを過度に優先すれば必ず他の2つに影響が出ます。

この3要素は「三脚」のようなもので、1本でも極端に短くなれば全体が傾いてしまうのです。

コストを最優先した場合のリスク

- 安価な素材や設備を選んだ結果、耐久性や性能が低下し、将来の修繕・交換コストが増大する

- 必要な機能や品質まで削られてしまい、使い勝手やブランド価値が損なわれる

- 工期を守るために人員や工法が制限され、施工品質が低下する

スケジュールを最優先した場合のリスク

- 設計期間が短くなり、ヒアリング不足や検討不足によって完成後の不満や追加工事が増える

- 施工期間を圧縮しすぎて、職人の作業精度や仕上げ品質に悪影響が出る

- 急ぎの資材調達でコストが高騰する

品質を最優先した場合のリスク

- 高性能な設備や仕上げ材の採用でコストが膨らみ、予算超過につながる

- 施工に時間がかかり、スケジュールが遅延する

- 過剰な仕様が、必ずしも事業目的や利用実態に合わない場合がある

三要素のバランスを取るコツは、「何を最も優先し、どこは調整可能か」を事前に明確にしておくことです。

さらに、計画変更が生じた際には、3つの要素にどんな影響が及ぶのかを可視化し、関係者全員が納得できる形で調整する必要があります。

品質を維持しつつコストを最適化するVE(バリューエンジニアリング)の実践

建築コストは、予定より膨らみやすい傾向があります。

そのため、計画初期からコストをコントロールする仕組みを組み込み、必要な品質を保ちながら無駄を省くことが重要です。

ここでは、代表的な手法である VE(バリューエンジニアリング) と 複数見積もり の活用ポイントを解説します。

VE(バリューエンジニアリング)の活用

VEは単なる値下げ交渉ではなく、必要な機能や品質を維持しつつコストを抑える発想です。

- 優先順位の整理機能や仕様を「必要不可欠」「あった方が良い」「不要」の3段階に分類します。例:構造・耐震性は必須、内装の一部の高級素材は優先度中、家具デザインは後回し可能など。

- 仕上げ・素材の見直し見える部分は高品質な素材を使い、隠れる部分はコストを抑える。例:外壁の一部を塗装仕上げに切り替える、床材を高耐久な既製品にしてメンテナンスコストを下げる。

- 設備・構造の最適化本当に必要な規模の空調・配電・配管かを再検証。構造体のモジュール化で建材を規格化し、施工コストを削減する。

複数見積もり(入札方式)の活用

複数の施工会社から見積もりを取ることで、適正価格の把握と提案の幅の拡大が可能になります。

- メリット価格競争で過剰な見積もりを抑えられる。

各社の独自工法やVE提案を比較できる。 - デメリット見積もり比較には時間と労力がかかる。

仕様や条件を揃えて依頼しなければ、単純比較ができない。 - 注意点価格だけで判断せず、施工品質や現場対応力、アフターサービスも含めた総合評価を行う。

VEと複数見積もりを併用すれば、コスト削減と品質確保を両立しやすくなります。

ただし、その効果を最大化するには、「どこに投資し、どこを削るか」の優先順位を明確にした上で取り組むことが前提です。

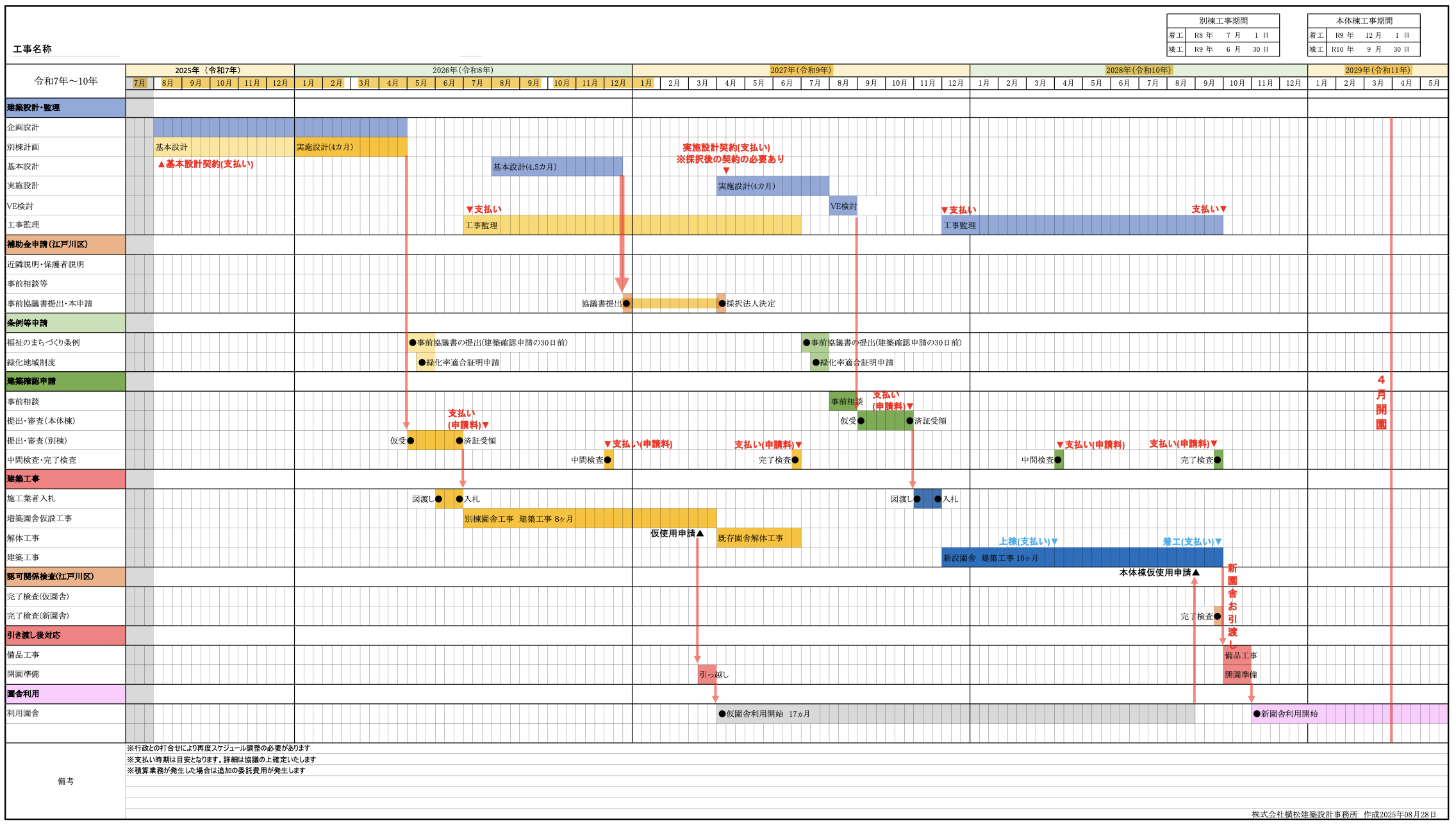

事業機会損失を防ぐ、戦略的スケジュール管理3原則

建築プロジェクトは長期にわたるため、「いつまでに何を決めるか」を明確にしないと、計画がズルズルと遅れがちです。

また、行政申請や資材調達など、表からは見えにくいプロセスにも時間がかかるため、これらを含めた工程設計が不可欠です。

工程表を「見える化」する

- プロジェクト全体のフェーズを一覧化例:基本設計 → 実施設計 → 建築確認申請 → 見積調整 → 工事契約 → 着工 → 竣工。各フェーズの開始・終了予定日を設定し、関係者で共有します。

- 決定事項と保留事項を明確化「今週は内装材を確定する」「次回は外装の最終決定」など、フェーズごとのToDoを具体的にすることで、打ち合わせが結論まで進みやすくなります。

- 変更の影響を工程表に反映設計変更や仕様追加があった場合、その影響が他工程にどう波及するかを早期に可視化します。

行政申請や許可のリードタイムを把握する

- 建築確認申請実施設計終了後に審査機関へ提出し、審査・修正を経て確認済証が交付されます。これだけで数週間〜数カ月かかることもあり、修正が多ければさらに延びます。

- その他の申請防火・準防火地域の許可、景観条例、保健所や福祉関連の認可など、業種や立地によって必要な申請が増えます。それぞれの審査期間を事前に確認し、スケジュールに余裕を持たせることが重要です。

余裕を持った計画でリスクを減らす

開業日や移転日が外部告知や採用スケジュールに影響する場合、申請や施工の遅れは大きな損失につながります。

あらかじめマージンを持った工程を組み、万が一の遅延にも対応できる計画を立てましょう。

スケジュール管理は「計画を守る」だけでなく、変更やトラブル発生時の影響を最小限にするための保険でもあります。

見える化と余裕設計、この2つが遅延リスクを抑える最大のポイントです。

資産価値を守る品質管理:設計仕様と施工監理の両輪

建物の品質は、設計段階の仕様決定と、施工段階での現場監理という二つの要素で決まります。

どれだけ優れた図面や見積もりがあっても、実際の施工が不十分であれば、完成後に「イメージと違う」「仕上がりが雑」といった不満が残ります。

逆に、仕様が曖昧なまま施工に入れば、現場は判断に迷い、品質のばらつきや追加コストが発生します。

設計段階での品質確保

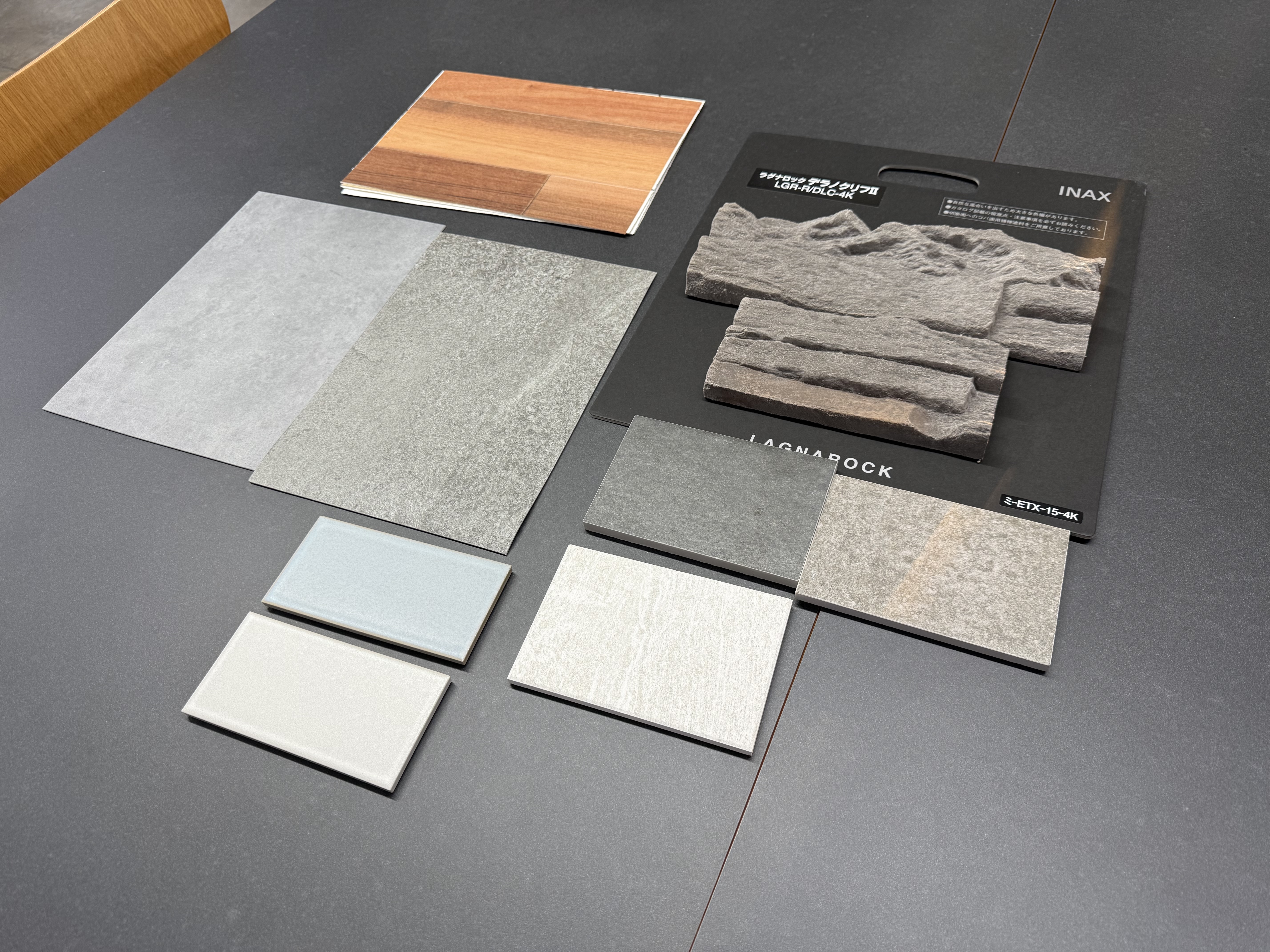

- 仕様をできるだけ早く確定する外壁材、床材、天井仕上げなど、大きな部分の仕様は設計段階で固める。後から大幅変更すると、コストや工期の負担が大きくなる。

- サンプルやモックアップで確認する床材や壁紙は実際のサンプルを並べて色味や質感を比較し、可能であれば実寸サイズで試す。光の当たり方や経年変化も考慮する。

- メンテナンス性・耐久性を検証するデザイン性だけでなく、日常清掃や修繕コストを踏まえた素材選定を行う。美しさと維持管理のしやすさは両立させる。

施工段階での品質確保

- 現場監理の徹底設計者や監理者が定期的に現場を訪れ、図面通りに施工されているかをチェック。仕上げ後に隠れてしまう部分(防水、断熱、構造金物など)は特に重要。

- 工程ごとの検査タイミングを押さえる基礎配筋検査、中間検査、仕上げ前検査など、施工の節目で確認を行う。経営者自身も立ち会うことで、品質への意識が現場に浸透する。

- 早期是正の仕組みを持つ不具合や仕様違いを見つけたらすぐに修正指示を出し、次の工程に進む前に改善を完了させる。

海外現場1

海外現場2

海外現場3

海外現場4

海外現場5

品質管理は、完成後の満足度と建物の寿命を左右します。

設計段階で「何を・どの水準で」つくるのかを明確にし、施工段階で「その通りになっているか」を継続的に確認する——

この二重の管理が、後悔のない品質を確保する唯一の方法です。

プロジェクトの成否を分ける、経営者の意思決定タイミングと判断基準

経営者が押さえておくべき【決断タイミング】とリスク回避の視点

基本設計段階

決めること:大まかな空間構成、面積、用途、コンセプト

リスク回避:この段階で自社の将来像や必要機能をしっかり共有。優先順位を早めに決定することで、後の変更コストを最小化。

実施設計段階

決めること:詳細仕様(仕上げ材、設備、家具レイアウト)、メンテナンス方針

リスク回避:素材のサンプルや3Dシミュレーションで動線や照明計画を確認し、「イメージと違う」を防ぐ。

見積調整・工事契約段階

決めること:予算配分、施工会社選定、工期

リスク回避:複数見積もりで適正価格を確認し、VE(バリューエンジニアリング)で必要な品質を保ちながらコストを調整。

着工前

決めること:最終仕様確認、現場監理体制

リスク回避:この段階で大きな変更が出ると影響が大きい。細部まで納得してGOサインを出す。

施工中

決めること:現場での微調整(配管位置、仕上げ最終確認)

リスク回避:定期的に現場に足を運び、工程や品質の状況を確認。不具合は即是正。

このチェックポイントを押さえておけば、各段階での判断がぶれず、コスト・スケジュール・品質のバランスを維持しやすくなります。