投資対効果を高めるBIM活用戦略:設計段階でのリスク可視化と合意形成

建築計画の段階で、多くの経営者や担当者が抱くのが「完成後の姿が本当にイメージ通りになるのか」という不安です。

図面やパースでは、広さや高さ、光の入り方、動線の快適さまで正確に体感することはできません。

そのため、完成して初めて「思っていたのと違う」と気づき、後戻りできない状況に陥るケースが少なくありません。

こうした【見えない不安】を事前に解消するための有効な手段が、BIM(Building Information Modeling)や3Dシミュレーションです。

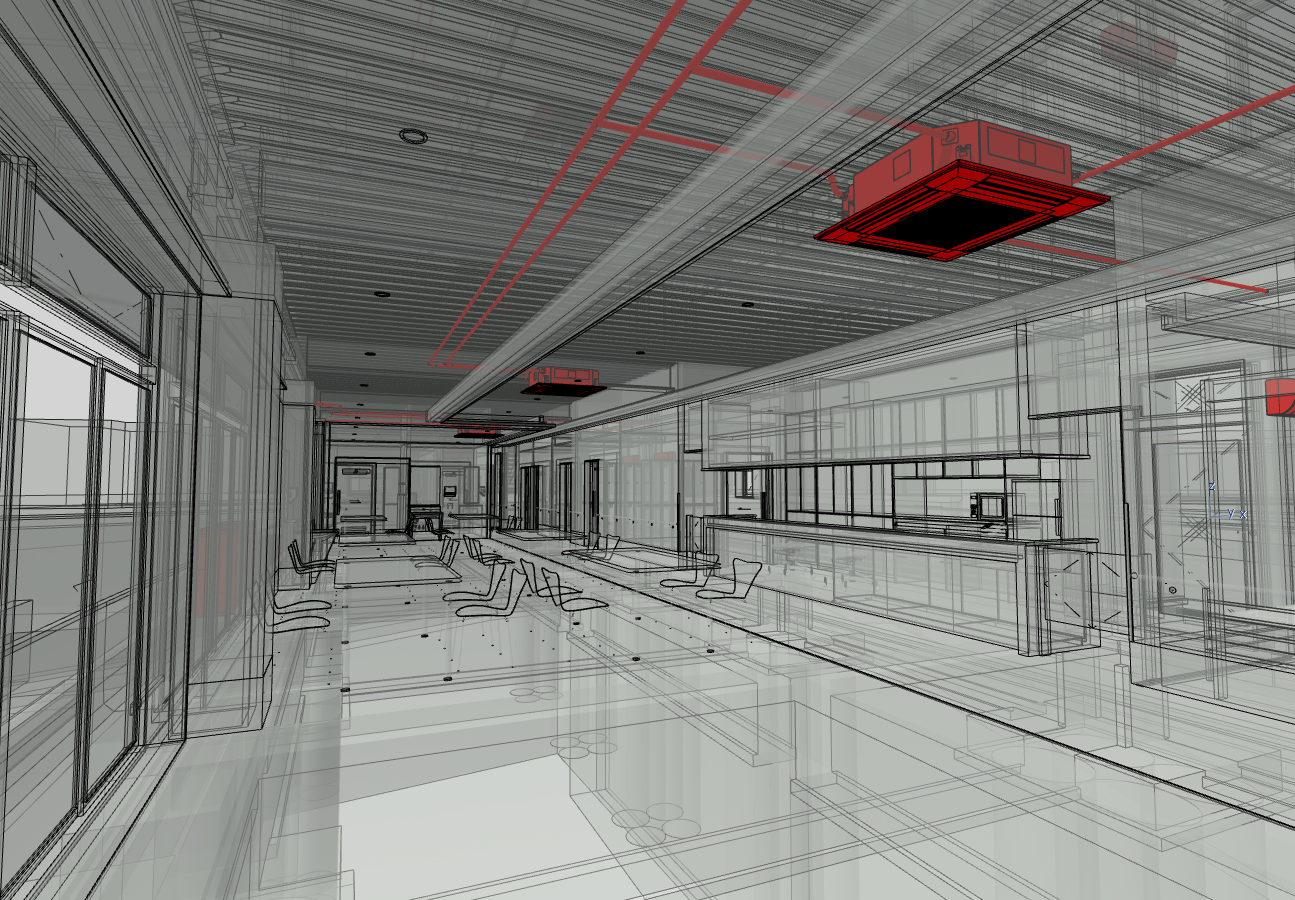

これらの技術を活用すれば、建物の内部を完成前に「歩き回る」ように体験でき、空間のスケール感や視界、光の変化など、図面ではわからない要素を確認できます。

BIMは単なる見栄え確認のためのツールではありません。

- 設計段階で動線やレイアウトの不便さを発見し、修正できる

- 光や風の入り方をシミュレーションし、快適性を検証できる

- 設備や家具配置の干渉を事前に把握し、施工段階でのミスや追加工事を防げる

つまり、BIMや3Dは「完成後の後悔」を大幅に減らすための経営判断支援ツールでもあるのです。

この章では、BIMを活用して空間を可視化するメリットや、経営判断・社内合意形成への活かし方、そして導入時の注意点までを解説していきます。

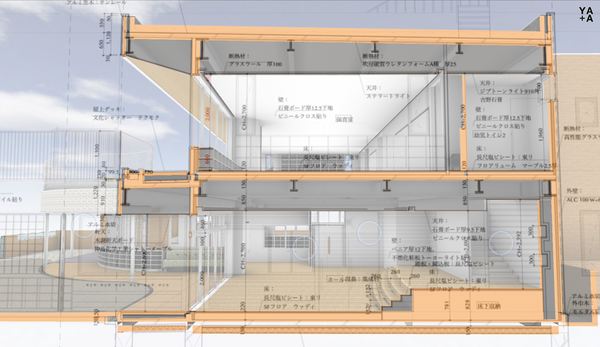

2Dと3Dを重ねる

家具レイアウト

光の入り方

BIMを「経営判断ツール」に変える4つの学び

この章を読むことで、あなたは図面だけでは分からない空間のリアルを事前に把握し、完成後の後悔を最小限に抑えるための方法を学べます。

- 空間を【体感】する方法が分かる広さや高さ、光の入り方、動線の快適さなど、図面やパースでは伝わりにくい要素を事前に確認する方法を理解できます。

- BIM(3D設計)の具体的なメリットを知る動線検証、光のシミュレーション、家具や設備との干渉チェックなど、BIMがもたらす設計段階での改善ポイントを把握できます。

- 経営判断や合意形成への活用法が分かる経営層、現場スタッフ、施工会社など、多様な関係者とイメージを共有しやすくなるためのプレゼン・検証の方法を学べます。

- 導入時の注意点を理解できるBIMに対応できる設計事務所の見極め方や、導入に伴うコスト・作業時間の考慮ポイントが分かります。

この章を読み終えるころには、BIMや3Dを単なる設計ツールではなく、経営における意思決定とリスク管理の武器として使いこなす視点が身についているはずです。

図面だけでは分からない「空間の質」5つの盲点とは?

建築計画では、多くの場合、平面図やパース(完成予想CG)といった2次元情報をもとに検討が進みます。

しかし、この方法では、実際の空間に足を踏み入れたときの感覚や使い勝手まで完全に把握することはできません。

ここでは、図面だけでは見落としやすい5つのポイントを整理します。

明るさ

自然光の入り方

図面やパースは均一な明るさで描かれることが多く、朝日や夕日の差し込み方、隣接建物による影などは把握しにくいものです。

特に季節や時間帯による光量の変化は、3Dやシミュレーションでなければ実感できません。

9:00の日照

12:00の日照

15:00の日照

シュミレーションと現実の整合

照明との相互作用

同じ照明器具でも、天井高や壁色、家具配置によって明るさは大きく変わります。照度計算だけではなく、空間全体での見え方を確認する必要があります。

広さ

寸法と体感のズレ

「20坪」「天井高2.4メートル」といった数値があっても、実際にその場に立ったときの感覚は人によって異なります。

有効スペースの把握

図面上では余裕があるように見えても、家具や備品が入ると通路が狭くなることは珍しくありません。実寸で検証しないまま進めると、想定外の窮屈さに後から気づくことになります。

家具なし

家具あり

家具なし

家具あり

動線

利用頻度の高いルート

部署間や来客対応ルートなど、人の行き来が多い場所は図面上では「線」にすぎません。

実際には、すれ違いや荷物の運搬などの動きを考慮しなければ、日常的にストレスが生じます。

混雑の予測

階段やエレベーター、受付周辺など、人が集中する場所の混雑度合いは平面図ではイメージしづらい要素です。

圧迫感

天井高と視線の抜け

パースでは開放的に見えても、梁の位置や天井の低さによって実際には圧迫感が生まれることがあります。

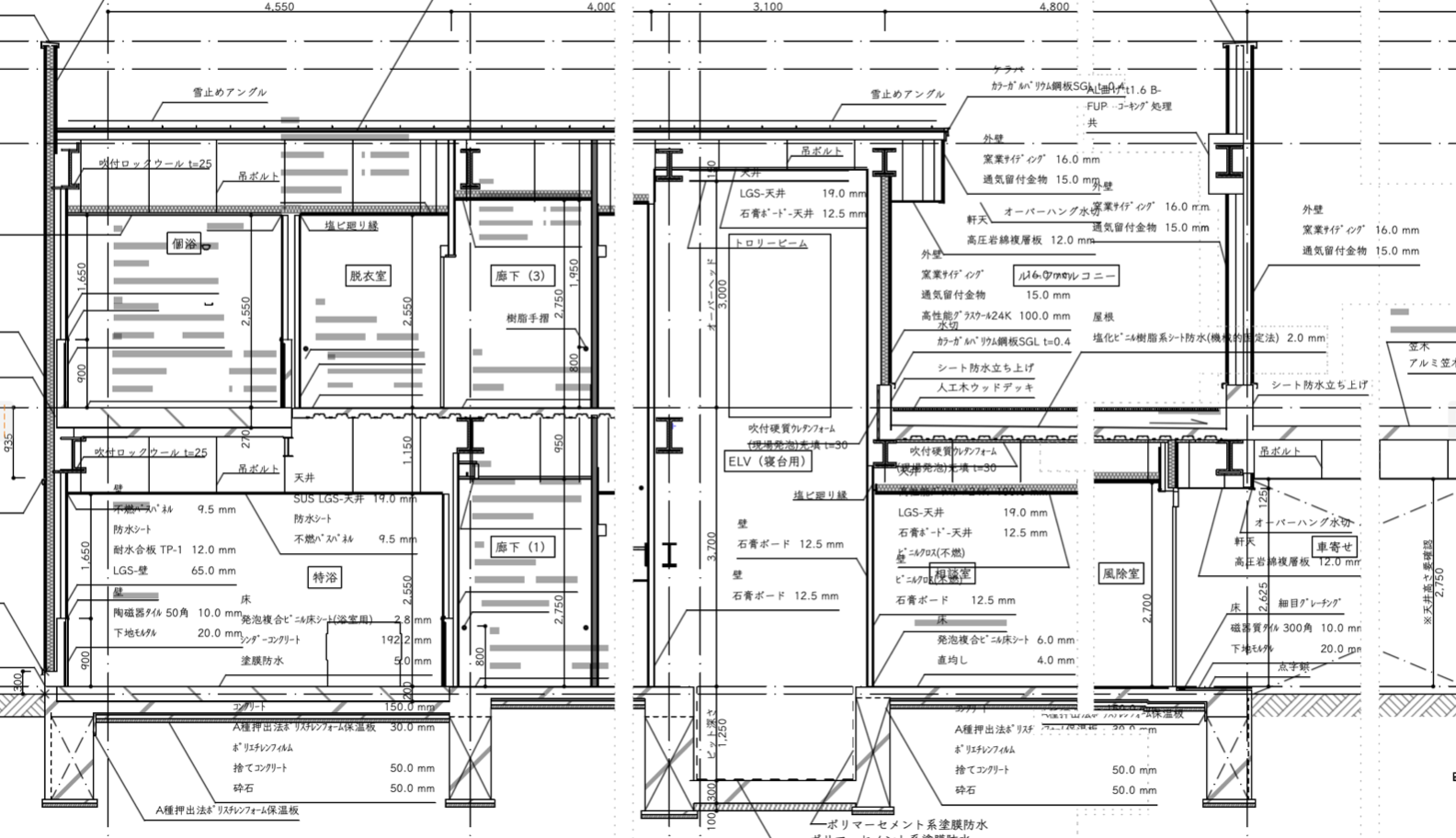

断面図

3D断面

柱や壁の出っ張り

構造上必要な柱や壁の厚みが、想定よりも空間を狭く感じさせることも少なくありません。

これらの要素は、2Dの図面だけでは判断が難しい【空間の質】に直結します。

だからこそ、BIMや3Dシミュレーションを使って、完成前にできる限りリアルに体感し、リスクを減らすことが不可欠です。

BIMによる「完成形」の事前体験が、手戻りコストを削減する

図面やパースでは、空間の立体感や使い勝手を完全にイメージすることは難しいものです。

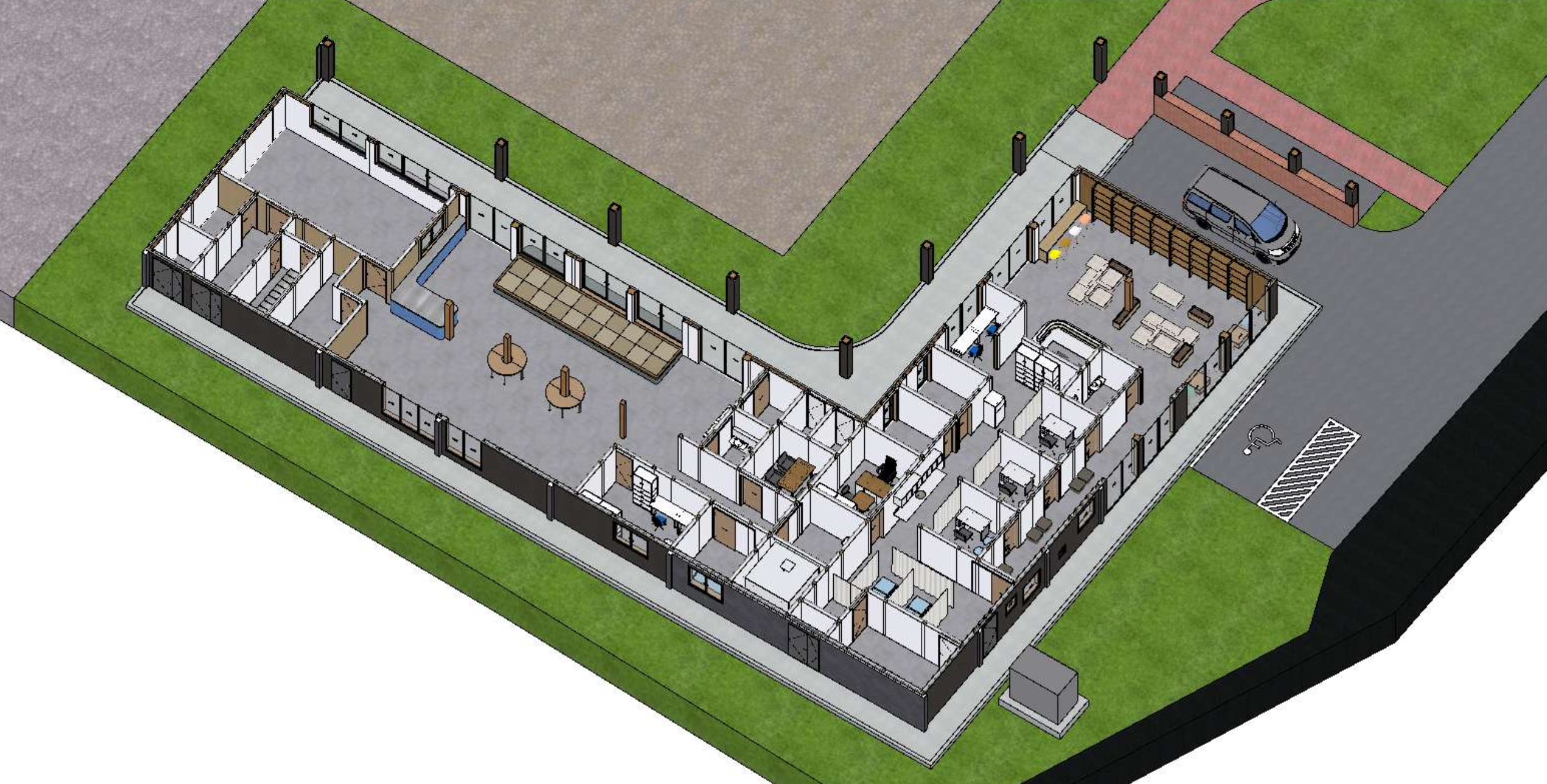

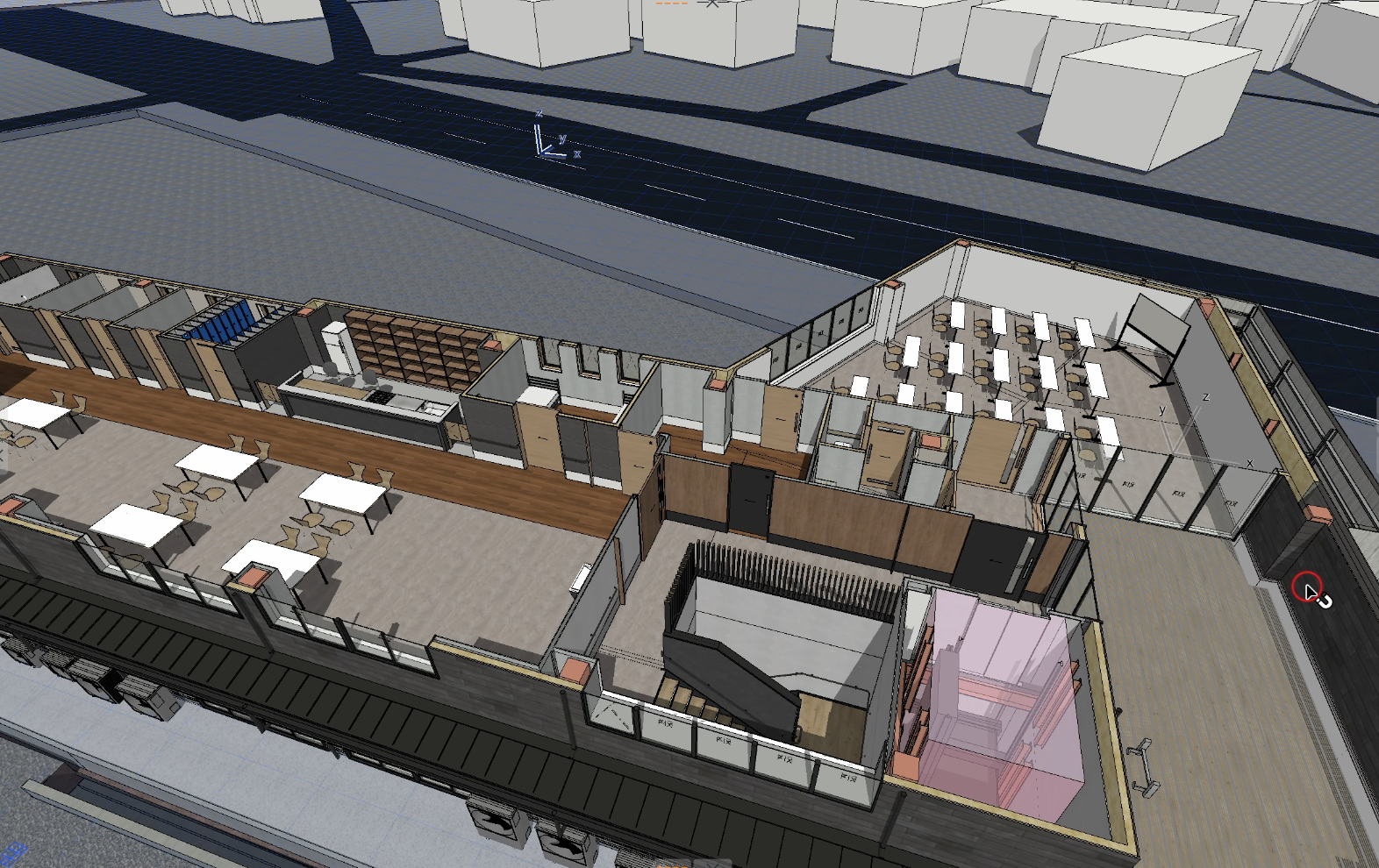

BIM(Building Information Modeling)を活用すれば、建物全体を3Dデータで可視化し、完成前に仮想的に【体感】できます。

これにより、設計段階での判断精度が飛躍的に向上します。

ウォークスルー体験で動線を検証

BIMモデルの中を、まるで実際に建物を歩くように移動しながら確認できます。

- 廊下や通路の幅は十分か

- 部署や施設間の移動がスムーズか

- 来客ルートとスタッフルートが交差していないか

こうした動線の使いやすさを、施工前に検証できます。

光や景観のシミュレーション

BIMでは、季節や時間帯を設定して自然光の入り方を再現できます。

- 午前中は日差しが強すぎないか

- 午後や夕方に暗くなりすぎないか

- 隣接する建物や外構の影響はどうか

人工照明との組み合わせも検証でき、快適な光環境の設計に役立ちます。

設備・家具配置との干渉チェック

空調・配管・電気設備や家具レイアウトを3D上に反映し、干渉や不具合を事前に確認できます。

- 家具や設備の扉・引き出しが動線を塞がないか

- 配線や配管ルートが他の設備と干渉しないか

施工段階での修正や追加工事のリスクを大幅に減らせます。

その場で変更提案が可能

打ち合わせ中に、「この壁を30cm動かしたらどうなるか」などの変更案を即座にモデルに反映し、見た目や動線への影響をその場で確認できます。

これにより、意思決定が早まり、関係者間の合意形成もスムーズになります。

BIMは単なるビジュアル確認ツールではなく、経営判断とリスク管理を同時にサポートする設計支援システムです。

活用の有無が、完成後の満足度や追加コストの発生率を大きく左右します。

BIMが経営判断を加速させる3つの理由

BIMや3D設計は、建築の完成イメージを分かりやすくするだけではありません。

事業者にとっては、経営判断や社内合意形成を強力に後押しするツールとしても機能します。

特に、以下のような効果が期待できます。

社内プレゼンが圧倒的にしやすくなる

ビジュアルで伝わる

平面図や専門用語では理解しづらい空間のイメージを、3Dモデルなら一目で共有できます。

経営層、部門責任者、スタッフなど、専門知識がない人でも「この場所に窓がある」「光がこう入る」と直感的に理解できます。

意思決定が早まる

説得力のあるビジュアルは、役員会や社内稟議での承認スピードを高め、プロジェクト全体の進行を加速させます。

ブランド要素やサイン計画との連動が可能

ブランド表現を空間に統合

ロゴやブランドカラー、キャッチコピーなどを3Dモデルに組み込み、外観や内装での見え方を確認できます。

例えば、受付や外壁のサインがどの角度からどう見えるか、来訪者の視線で検証できます。

設備レイアウトとの一貫性

照明、デジタルサイネージ、ディスプレイなど、電源や配線を必要とする設備をモデル上で配置確認できます。

施工段階での「コンセントが足りない」「表示が見づらい」といったトラブルを未然に防げます。

将来の変更や拡張にも対応しやすい

3Dモデルは完成後も残るため、改修や拡張の計画時にそのまま活用できます。

過去の設計情報をもとに、新たな設備導入や動線変更を検討できるのは大きな利点です。

つまり、BIMは空間の見える化を通じて、社内外のステークホルダーの理解と納得を生み出し、経営判断の精度とスピードを高めます。

単なる設計支援ではなく、プロジェクトの成功確率を高める経営ツールといえるでしょう。

BIM導入の3つのハードルと見極め基準

BIMのメリットは非常に大きい一方で、導入にはいくつかのハードルがあります。

事業者としては、「設計事務所がどこまでBIMを使いこなせるか」を見極めることが重要です。

主なポイントは以下の3つです。

設計事務所や施工会社の対応力

BIM環境の整備状況

高性能PCや専用ソフトウェア、運用ノウハウが整っていない事務所では、3Dモデル作成に時間がかかり、表面的なパース作成に留まる恐れがあります。

経験・実績の有無

BIMは比較的新しい技術のため、経験が浅い事務所もあります。

また、施工会社や設備業者がBIMデータに対応できない場合、結局は2D図面主体に戻ってしまうこともあります。

コストと作業時間の増加

モデル作成の工数

平面図だけの設計よりもBIMモデル構築には時間と労力がかかります。

設計費や工期への影響を事前に確認する必要があります。

長期的なメリットとの比較

初期費用が増えても、設計変更や追加要望への対応スピードが上がるため、長期的にはコスト削減になるケースも多くあります。

関係者全員が使いこなせるか

施工会社・設備業者の連携

設計者だけでなく、施工・設備チームがBIMデータを活用できる体制が整っているかを確認します。

事業者側の理解度

経営者やスタッフがBIMモデルを閲覧・理解できる環境やサポートが必要です。

操作方法が難しいと「結局平面図の方が分かりやすい」という事態になりかねません。

BIM導入の可否は、単に「できるか」ではなく、「どのレベルで、どの範囲まで活用できるか」を事前に確認することが鍵です。

この見極めができれば、BIMの恩恵を最大限享受しつつ、後悔のない建築プロジェクトを進められるでしょう。

BIM活用の成否を分ける設計事務所選定のポイント

BIM・3D活用を最大限に引き出すために事前確認すべきポイント

BIMの使用範囲・レベル

どの段階で3Dモデルを作成し、どこまで詳細に表現してくれるのか(家具・設備・仕上げ材の質感まで含むか)。

ウォークスルーやシミュレーションの提供方法

PCやタブレットで自由に動かせるモデルか、それとも動画のみの提供か。

完成後も自社で3Dモデルを閲覧できる環境があるか。

照明・採光の確認範囲

時間帯や季節ごとの光の入り方、照度のシミュレーションが含まれているか。

変更案への反映スピード

打ち合わせ中に即座にモデルを修正できるのか、後日改めて更新する必要があるのか。

施工会社や設備業者とのデータ連携

BIMモデルを関係者全員で共有し、配管・配線計画や設備レイアウトを統合的に検討できる体制があるか。

これらを事前に確認しておけば、BIMや3D設計の効果を最大限に活かし、完成後の「イメージと違った」を大幅に減らすことができます。

ケーススタディ:国境も言語も越えるBIMで【想定外ゼロ】を実現

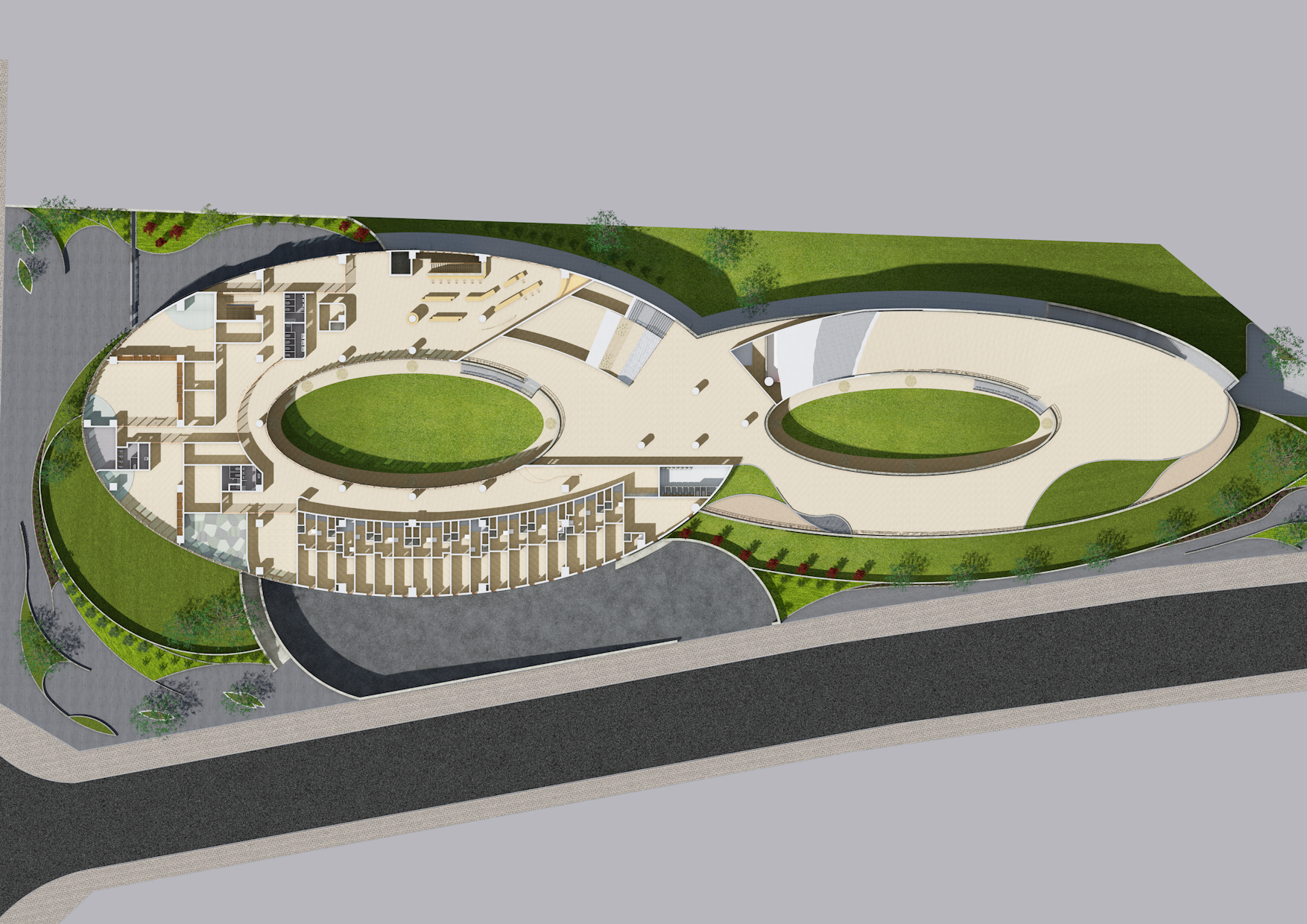

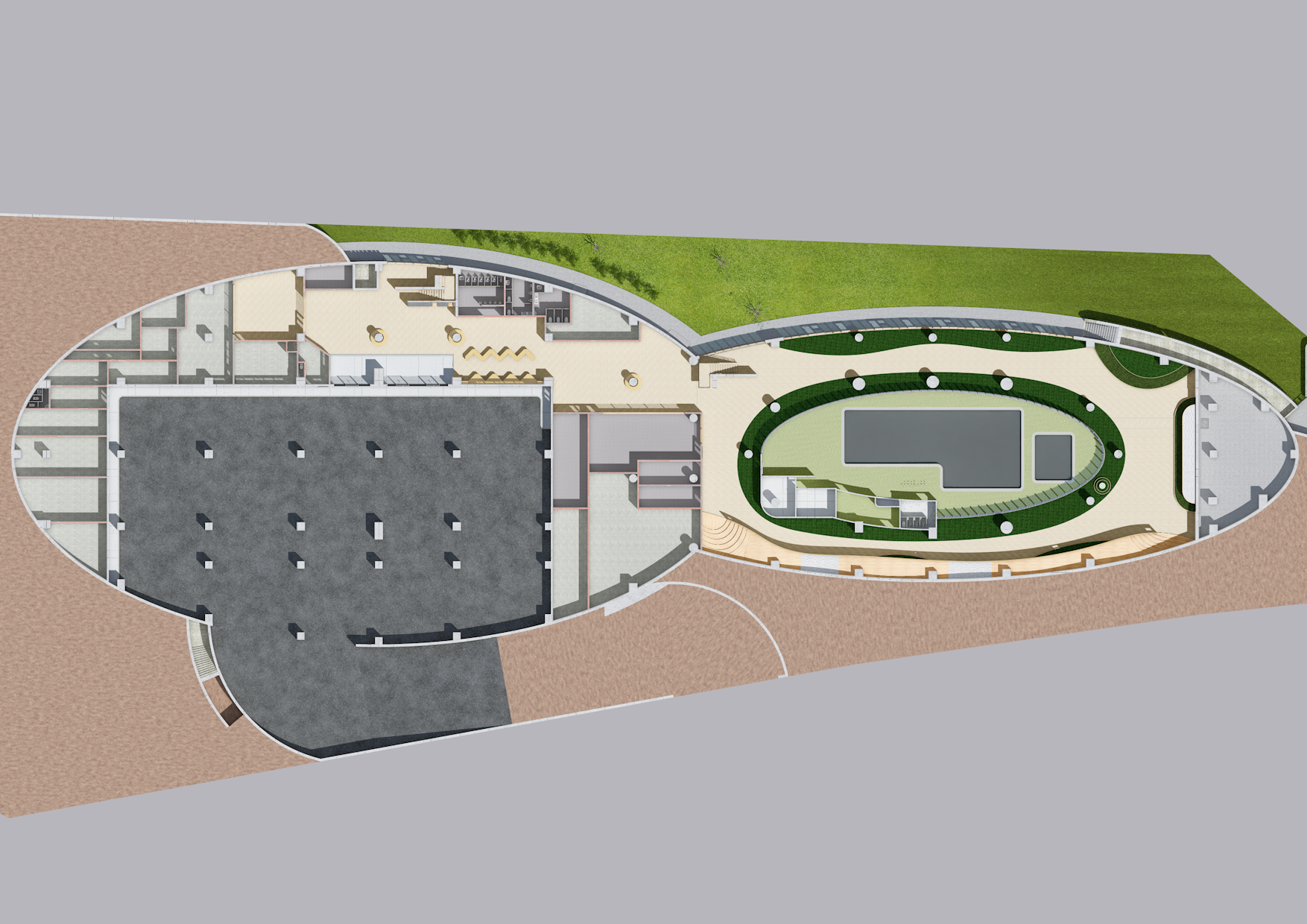

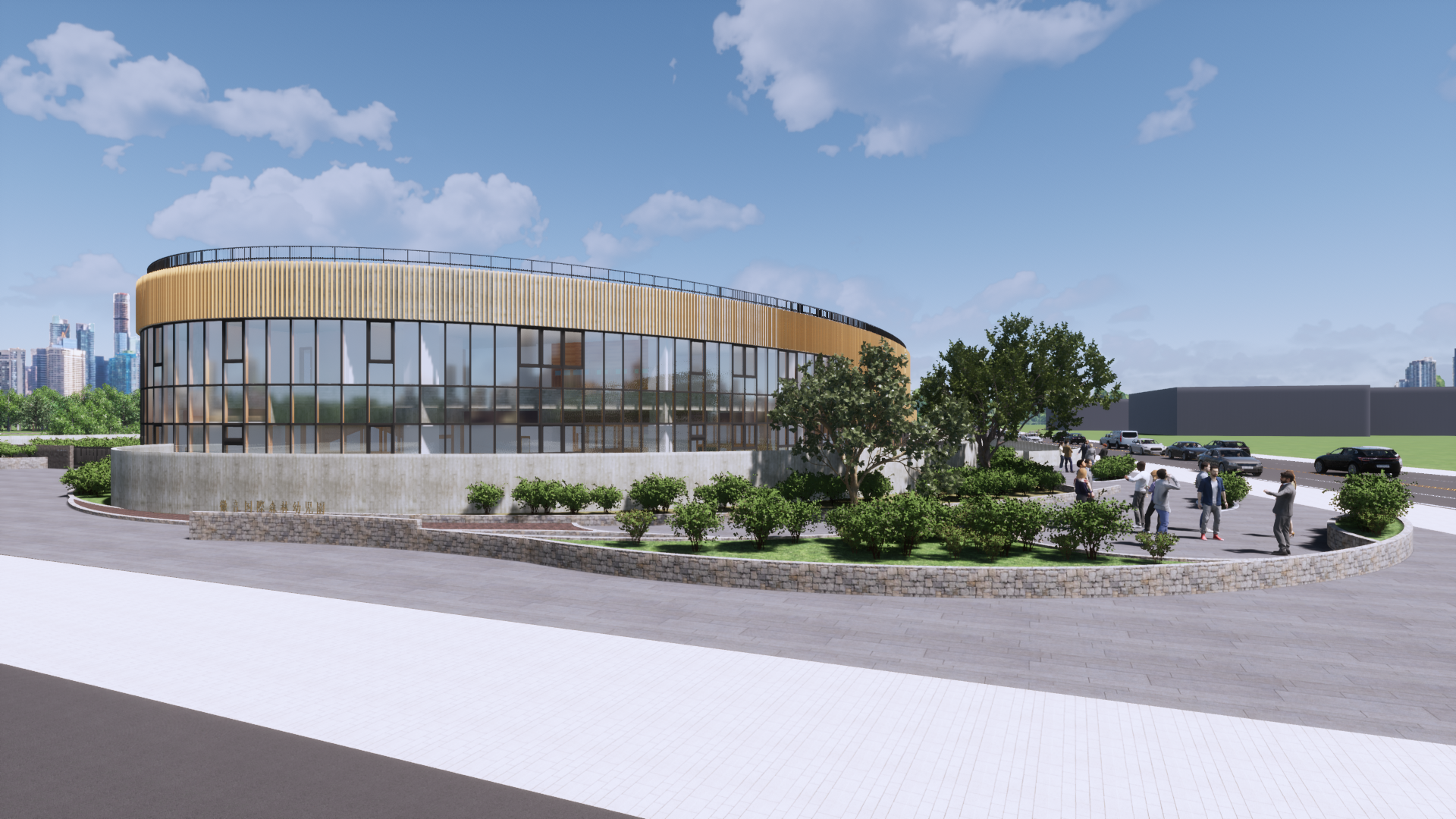

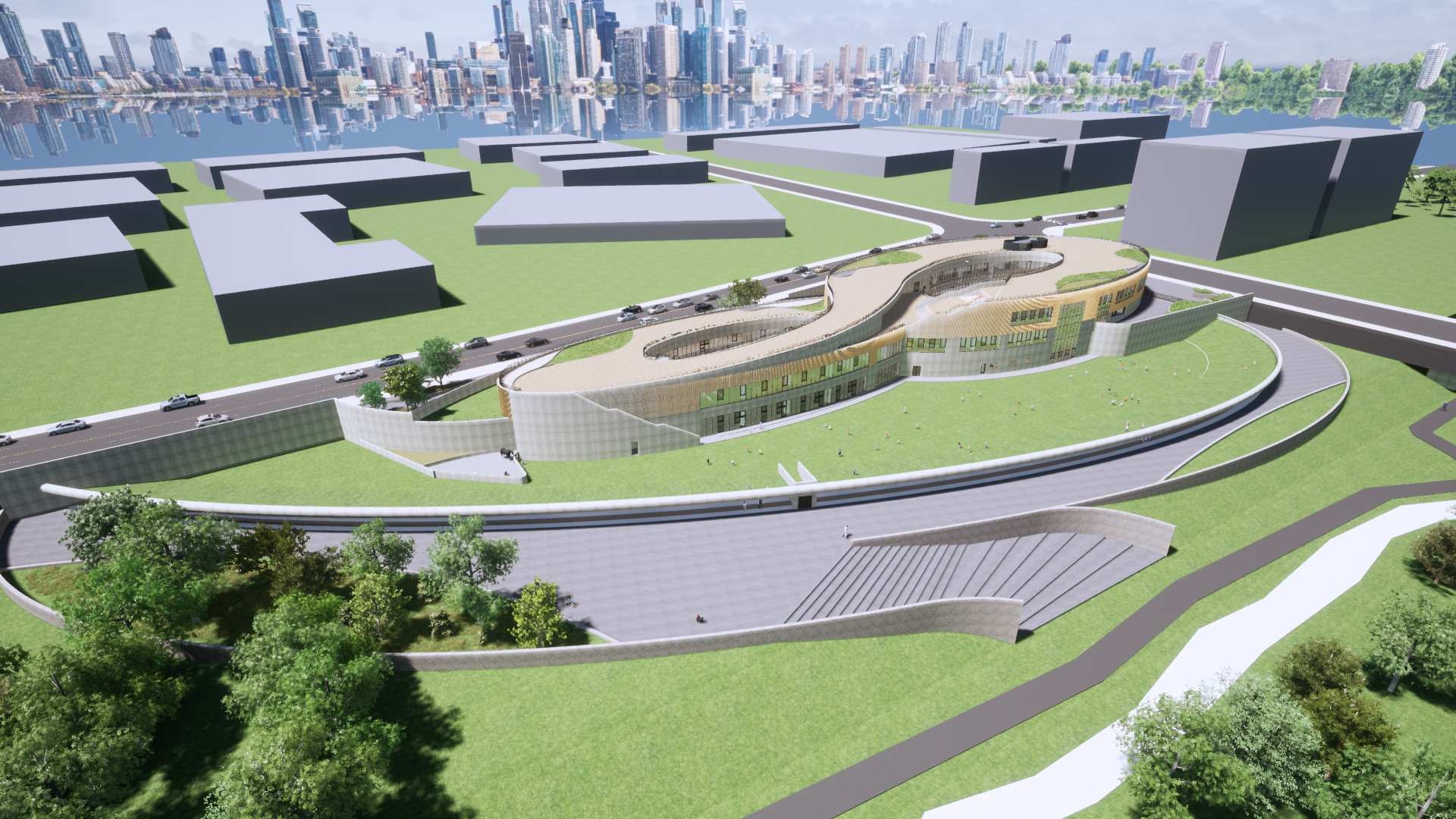

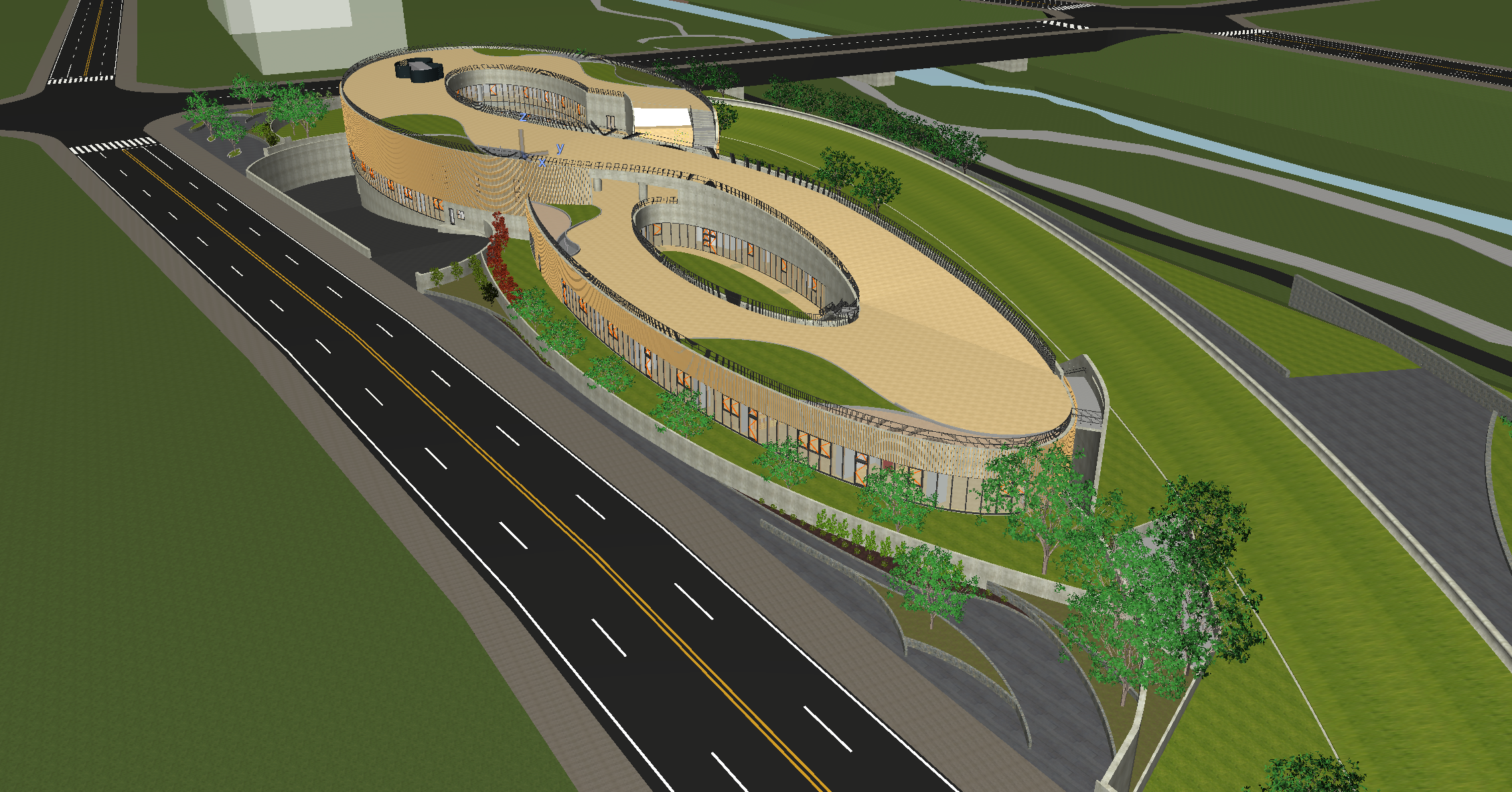

中国青海省に建設された風之谷国際森林幼児園。

定員500名の幼稚園に加え、教員研修施設を併設した延べ面積9,999㎡の大規模プロジェクトです。

オーナーは、日本で保育を学んだ中国の方。

「日本の保育理念を中国に広めたい」という想いから、この施設は生まれました。

設計の特徴は、2つの中庭を持つ楕円形の八の字プランが立体的に交差する、極めて複雑な構造。

直線も正円も存在せず、全てが楕円で構成されるため、平面図だけで形状を理解するのは不可能でした。

そのため、実施設計レベルまで作り込んだBIMモデルをプロジェクトの共通言語とし、全員が「見て理解できる状態」を作り出しました。

図面は日本語と中国語の二本立てで用意し、形状や仕様の誤解をゼロに抑えました。

プロジェクト進行中はコロナ禍。

設計・工事監修の打ち合わせはほぼすべてオンラインで、通訳を介して行われましたが、常にBIMモデルを画面共有しながらの対話により、クライアント、現地設計者、施工会社との意思疎通は驚くほどスムーズでした。

素材の選定も郵送でサンプルを取り寄せ、BIMモデルと照合しながらオンラインで決定。

距離も言語も制約も、可視化と情報共有の仕組みで乗り越えたのです。

結果、極めて複雑な形状の建物を設計意図通りに完成させ、クライアントの満足度は非常に高いものになりました。

施工中から現地メディアに複数回取り上げられ、竣工後は地域の新しいランドマークとして注目されています。

現在は、オーナーが現地で小規模保育園モデル事業を進める計画にも、継続的に設計支援を行っています。

この経験からの学び

言語や距離、構造の複雑さといった障壁も、「可視化」と「共通の情報基盤」があれば克服できる。

特に国際案件では、2D図面だけに頼ると認識のズレが致命的なロスや後悔を生む可能性が高い。

BIMを軸に全員が同じ空間を【体感】しながら意思決定を重ねることこそ、完成後の「想定外ゼロ」を実現する最も確実な方法です。

1F 平面

2F 平面

B1F 平面

外観1

外観2

外観3

設計途中画像

完成画像

コラム:BIMは【万能の魔法】ではない

繰り返し強調しているように、BIMは完成後の後悔を減らす強力なツールです。しかし一方で、あまりに便利さばかりが強調されると、「BIMを使えばすべて解決する」という誤解も生まれかねません。実際には、BIMにも明確な限界があります。

まず問題となるのがLOD(Level of Detail/情報詳細度)の水準差です。模型の精度をどこまで高めるかによって、確認できる内容と所要コストは大きく変わります。LOD200程度では大まかな形や寸法感をつかめても、仕上げ材の質感や設備の干渉までは見えません。逆にLOD350以上まで作り込めば細部まで確認できますが、その分データ入力に膨大な時間とコストがかかります。つまり「どこまで精密に作るか」を目的と費用対効果で判断する必要があるのです。

次に、入力精度と検証範囲のトレードオフがあります。入力情報が不十分であれば、どれほど立派なモデルでも誤解を生む可能性があります。家具のサイズや設備の仕様が仮のままで進んでいれば、完成後に「思ったより窮屈」「照度が足りない」といった齟齬が発生するのです。BIMはあくまで"入力された情報を可視化する道具"であり、その信頼性は入力の精度次第です。

さらに、関係者全員が対応できるとは限らないという現実もあります。設計者はBIMを自在に扱えても、施工業者や設備メーカーが同じ環境を持っていない場合、最終的に2D図面に落とし込まざるを得ないケースもあります。すると「BIMでは干渉が解決していたのに、現場では修正が必要になる」といったズレが生じかねません。

こうした限界を理解したうえで、「BIMは万能ではない」と前置きして使うことが、むしろ信頼を高めます。重要なのは、BIMを完璧な答えを出す装置として過信するのではなく、意思決定を助ける補助線として活用すること。BIMの強みと弱みを明確に把握し、プロジェクトの規模や目的に応じた活用レベルを選ぶことこそ、後悔のない建築につながるのです。