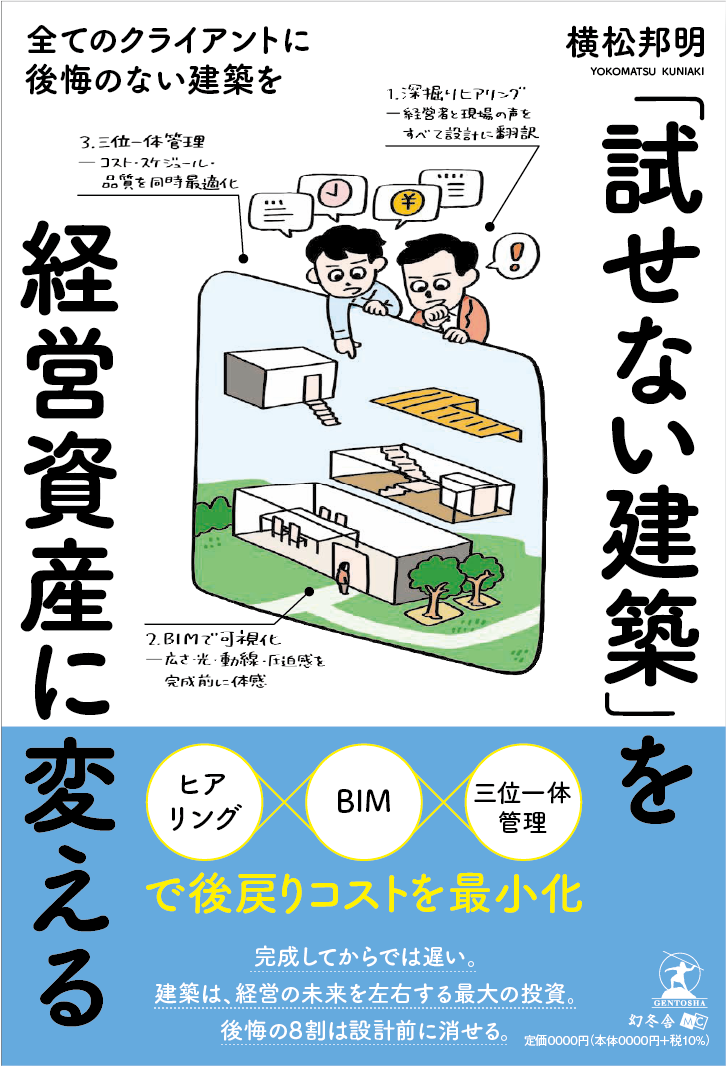

経営ビジョンを設計に実装する「戦略的ヒアリング」の技術

建築プロジェクトの成功は、設計者が経営ビジョンと現場の声をどれだけ深く掘り下げられるかで決まります。

単に「希望の間取りやデザインを形にする」だけでは不十分です。

企業の方向性、組織文化、日々の業務フローまでを理解し、それらを空間に落とし込むための深掘りヒアリングこそが、後悔のない建築を実現する第一歩です。

設計者選びも、この「深掘り力」を見極めることから始まります。

初期の打ち合わせで、経営方針や将来計画、スタッフの動線や業務の実態にまで踏み込んで質問してくれるか。

単に「どんな雰囲気にしたいですか?」で終わらず、具体例や過去事例を交えて選択肢を提示してくれるか。

この姿勢の有無が、完成後の満足度を大きく左右します。

また、ヒアリングは経営者と設計者の間だけで完結させてはいけません。

現場で働くスタッフは、日常の中で「ここが使いにくい」「こうなればもっと効率的」といったリアルな課題と改善案を持っています。

こうした声を設計初期に反映できれば、「想定外の不便さ」が完成後に発覚するリスクを大幅に減らせます。

この章では、経営者が設計者とどのように対話を深め、要望や課題を正しく掘り起こすのかを解説します。

そして、その過程で生まれる情報をどう整理し、プロジェクト全体に活かしていくのか——具体的な進め方とチェックポイントを紹介していきます。

この章で得られる【深掘りヒアリング】の3つの成果

この章を読むことで、あなたは経営ビジョンと現場の声を設計に的確に反映させるための「深掘りヒアリング」の重要性を理解できます。

- 設計者選びの基準が明確になる質問力や伴走力など、設計者に求めるべき具体的なスキルと姿勢が分かります。

- 要望のブレを防ぐ方法がわかる設計コンセプト、機能要件、ブランド要件を明確化し、計画を最後まで一貫させるためのヒアリング手順を学べます。

- 経営効果に直結する空間づくりのヒントが得られる日常業務や組織文化を空間設計に落とし込むことで、採用・生産性・顧客満足度の向上につなげられます。

この章を読み終える頃には、「何を聞き出し、どう共有すれば、自社に最適な空間をつくれるのか」という実践的な視点が身についているはずです。

設計の出発点:経営ビジョンをいかにして空間コンセプトに変換するか

建築設計の出発点は、経営者の頭の中にある「理想の空間像」を形にすることです。

しかし、その理想を表面的なデザインや間取りの要望としてだけ受け取っていては、本当に必要な空間は生まれません。

経営方針や組織文化、さらには日常業務の流れまで深く理解してこそ、企業にとって価値ある設計の土台が見えてきます。

経営者のビジョンを空間に翻訳する

企業ごとに掲げるミッションや価値観は異なります。

たとえば——

- 「オープンイノベーションを推進したい」企業であれば、自由に交流できるスペースや壁の少ないレイアウトが必要です。

- 「地域コミュニティに根ざしたクリニック」を目指すなら、温かみのある素材や広い待合室がふさわしいでしょう。

こうした理念を具体的な空間要素に変換する作業は、設計者の重要な役割です。

スタッフのリアルな声を反映する

現場で働くスタッフは、日々の業務を通して「ここが不便」「こうすれば効率的になる」という感覚を持っています。

こうした意見を早い段階で吸い上げれば、完成後に「使いづらい」という不満が噴出するリスクを減らせます。

たとえば、受付スタッフが「来客対応中に電話が取りづらい」と感じているなら、受付カウンターの配置や防音対策を事前に設計に組み込めます。

これは、図面上の要望だけでは見えない改善点です。

経営者のビジョンとスタッフの実務感覚、この二つの視点を丁寧にくみ取ることで、単なる【箱】ではなく、組織の理念や文化を映し出す空間が実現します。

このアプローチは、採用力の向上や業務効率化、顧客体験の向上といった長期的な経営効果にも直結します。

要望の奥にある「事業価値」を引き出すヒアリングの本質

要望の深掘りとは、単に「こうしたい」という表面的な希望を聞き取るだけではありません。

経営方針や将来の事業計画、現場の課題、スタッフや利用者の行動パターンなど、言語化されていない潜在的なニーズまで掘り起こすことを指します。

この作業がしっかり行われると、設計は単なる【希望の反映】から【経営価値の創造】へと進化します。

動線やレイアウトにリアルな改善案が生まれる

日々の業務や顧客対応の流れをヒアリングすれば、最適な部署配置や家具レイアウトが自然と見えてきます。

たとえば、頻繁にやり取りする部署同士を近くに置く、来客動線とスタッフ動線を分けるなど、業務効率や顧客満足度を高める空間設計が可能になります。

企業文化を可視化し、ブランド力を高める

「オープンでフラットな社風」を大切にする会社なら、ガラス間仕切りやオープンスペースで開放感を演出。

「落ち着きと集中」を重視する職場なら、個別ブースや静音設計を充実させる。

空間が企業文化を体現すれば、社内外に向けたブランディング効果が高まります。

長期的な柔軟性を持たせられる

経営方針や組織規模の変化を想定しながら設計すれば、将来の増築や用途変更が容易になります。

結果的に、大規模な改修を避けつつ、事業の変化に柔軟に対応できる建物となります。

深掘りヒアリングは、単なるデザインのためではなく、企業の成長を加速させるための基礎工事です。

これを疎かにすれば、空間は見た目だけの【箱】に留まり、完成後の満足度も経営効果も半減してしまいます。

設計者に求められる戦略的視点:要望を事業価値に昇華させる

設計者の役割は、依頼主の要望をそのまま図面に落とし込むことだけではありません。

本当に優れた設計は、「◯◯風のデザイン」「このくらいの広さ」といった表面的な条件を超えて、企業が成し遂げたい目的や価値を空間に翻訳することです。

隠れたニーズの発掘

ヒアリングの質を高めるほど、当初は言語化されていなかった課題や可能性が浮かび上がります。

「今必要なもの」と「将来必要になるもの」の両方を整理すれば、短期的な使いやすさと長期的な成長性を兼ね備えた設計が可能になります。

空間が経営資源に変わる

こうして生まれた空間は、単なる【箱】ではなく、組織の理念や文化を映し出し、日々の業務やサービスの質を引き上げる経営資源となります。

それは採用力を高め、社員を活性化し、顧客体験を向上させる、長期的な価値を生み出す土台となります。

要望を「形にする」段階から、「価値を生み出す」段階へ。

この発想の転換こそが、後悔のない建築を実現する鍵なのです。

経営者と現場、双方の声から価値を創造する戦略的ヒアリング

建物を経営の武器として最大限に活用するには、経営者・現場スタッフ双方との深いコミュニケーションが不可欠です。

以下は、設計者が初期段階で押さえておくべき主なヒアリング項目です。

経営者への質問例

- 何年後に、どのくらいの社員増加を想定しているか。

- 新規事業やサービス追加の予定はあるか。

- 出店拡大や多店舗展開など、大きな構想はあるか。

- 「シンプルで先進的」「温かく親しみやすい」「高級感重視」など、企業イメージをどう表現したいか。

- 外観や内装で取り入れるべき色・素材は何か。

- 若手か、経験豊富な即戦力か。

- ワークライフバランスや働きやすさをどの程度重視するか。

- 企業カルチャーは「カジュアル」か「フォーマル」か。

スタッフへの質問例

- 動線の混雑、作業スペース不足、備品の収納不足など、日常的な課題を抽出。

- カジュアルな打ち合わせスペース、リフレッシュルーム、集中作業ブースなど、必要な環境を確認。

- 顧客動線とスタッフ動線の交差、来客時の混雑、案内のしづらさなど。

このように、経営者のビジョンと現場のリアルの両方を深掘りすることで、事業理念から運用レベルまで反映された空間設計が可能になります。

結果として、ブランド価値と業務効率を同時に高める、長期的な経営資源としての建築が実現します。

経営者と設計者の対話が、建築投資の価値を最大化する

ヒアリングと対話は、建築プロジェクトを成功に導くための出発点であり土台です。

表面的な要望の確認だけでは、完成後に「使いづらい」「思っていたのと違う」という後悔を招きます。

経営者は、将来の事業計画や採用方針、ブランド戦略など組織の未来像を明確に言語化し、それを設計者と共有する必要があります。

同時に、現場スタッフや利用者の声を拾い、日常の課題や希望を具体的に反映させることも欠かせません。

こうして得られた情報をもとに、設計者は設計コンセプト・機能要件・ブランド要件を明文化し、計画のブレを防ぎます。

経営者と設計者が伴走しながら対話を重ねることで、空間は単なる「箱」から、事業の成長を支える強力な経営資源へと変わります。

ポイント整理

- 経営者のビジョンと将来計画を初期段階で共有する

- 現場の声を積極的にヒアリングし、運用レベルまで設計に反映する

- 対話の成果を「設計コンセプト・機能要件・ブランド要件」として文書化する

- 経営者と設計者が伴走する関係を構築する

チームとしての連携がプロジェクトの質を高める:設計・施工・メーカー・ITの連携戦略

建築プロジェクトは、経営者と設計者だけで完結するものではありません。

実際には、施工業者、設備メーカー、IT担当など、多くの専門家が関わります。

それぞれの知見を早い段階から集め、同じ方向を向いて進めることが、後悔のない建築の条件です。

全員で「共通言語」を持つ

関係者が増えるほど、専門用語や優先順位の違いから認識のズレが生じやすくなります。

そのため、経営者と設計者が中心となってプロジェクトのハブとなり、全員が理解できる「共通言語」を作る必要があります。

これは単なる言葉の統一だけでなく、情報の共有方法や意思決定のルールまで含みます。

設計者の役割

設計者は、動線設計、素材選定、設備配置、デザイン統一、施工精度など、幅広い要素を横断的に考慮します。

施工業者やメーカーからのフィードバックを集約し、最終的な判断に繋げる役割を担います。

施工業者・メーカーとの連携

早期に関わってもらうことで、追加工事や工程遅延のリスクを減らせます。

電源容量、配線ルート、空調効率など、事業運営に直結する条件を初期から検討できます。

IT担当の重要性

現代のオフィスや店舗、クリニックでは、ネットワーク環境やセキュリティは必須条件です。

LAN配線や無線LANアクセスポイントの配置、サーバールームの温度管理などを初期設計に組み込むことで、快適かつ安全なシステム環境を実現できます。

情報共有の工夫

- 議事録や工程表を全員で共有し、「何が決まり、何が保留か」を明確化する

- BIMなど3Dモデルを活用し、専門外の人でも空間イメージを共有できるようにする

- 責任分担と決裁フローを明確にし、トラブル発生時の連絡ルートを決めておく

多様な専門家と早い段階で連携し、共通の理解を持ちながら進めること。

これが、プロジェクト全体の質を高め、無駄な手戻りやコストロスを防ぐための最も確実な方法です。

ブレない計画づくりの基軸となる3つのアウトプット

ヒアリングや対話はゴールではなく、具体的な設計の軸をつくるためのプロセスです。

その成果は、以下の3つの形に整理しておくことで、後の工程で迷いが生じにくくなります。

設計コンセプト

プロジェクト全体を貫くテーマ・方針

「この建物は何を実現するためのものか?」という根幹的な問いに答える指針です。

- 「地域コミュニティとつながる開放的な施設」

- 「若いクリエイターが集う、刺激的なオフィス」

- 「ゆったりと過ごせるラウンジを核とした空間」

設計コンセプトが経営ビジョンと直結していれば、空間づくりは単なるデザインではなく、経営の目的達成に直結する強力な軸となります。

機能要件

使い勝手や運用に関わる具体条件

日々の業務フローや利用者の動線、必要設備などを反映した実務的な条件です。

- 「来客対応の多い部署はエントランス近くに配置」

- 「会議室は最低3室必要」

- 「スタッフ用ロッカー数・給湯室の広さ」

現場のヒアリングから得た課題や要望を整理し、優先度の高い要件を明確にしておくことで、設計者が迷わず図面に反映できます。

ブランド要件

企業やサービスの世界観・デザイン指針

ブランド価値を空間で表現するためのビジュアルや演出の方向性です。

- 「高級感重視の素材選び」

- 「自然素材やグリーンを取り入れたリラックス空間」

- 「ロゴカラーやデザインモチーフの統一」

ブランド要件は、外観や内装だけでなく、サイン計画や受付カウンターなど細部まで一貫させることで、企業の世界観を強く印象づけます。

これら3つの成果物を初期段階で文書化し、関係者間で共有することが重要です。

そうすれば追加要望や変更が出たときにも、「コンセプト・機能・ブランド」という軸に照らして判断でき、計画のブレや無駄な調整を防げます。

失敗しない設計事務所の選び方:事業パートナーに求められる5つの基準

「自社の声」を引き出し、価値ある空間をつくるための設計事務所選びの視点

初期ヒアリングで経営ビジョンや将来計画、スタッフの動線・業務フローまで掘り下げて聞いてくれるか。

「どんな雰囲気にしたいですか?」で終わらず、具体的な事例や選択肢を提示してくれるか。

実際のプロジェクトでどのように要望を整理し、成果物に落とし込んだかを聞く。

議事録やイメージボードの共有方法も事前に確認する。

打ち合わせ内容を記録・共有し、クライアントがいつでも確認できる環境が整っているか。

口頭や平面図だけでなく、ウォークスルーや立体モデルで空間を体感できるようにしてくれるか。

図面作成だけでなく、経営理念や現場の声、将来の変化も共に考える姿勢があるか。

このような観点で設計事務所を見極めれば、「自社の声」を正しく引き出し、後悔のない建築に導いてくれるパートナーと出会える可能性が高まります。