建築投資の失敗学:判断ミスが招く経営ダメージと、それを回避する戦略的アプローチ

建築は一度完成すると、基本的に大きなやり直しが効きません。

だからこそ、計画段階での判断ミスや見落としは、そのまま長期にわたり経営に影響を及ぼします。

特に事業用の建物では、スケジュールの遅延や予算の膨張、使いづらい動線など、「完成してからでは取り返しがつかない」問題が頻発します。

これらのトラブルは単なる設計上の不満にとどまらず、開業の遅れや売上減、顧客満足度の低下、人材流出など、経営ダメージへ直結します。

そして、その原因の多くは、初期段階でのヒアリング不足や情報共有の甘さといった、ごく基本的なプロセスの欠落にあります。

この章では、建築計画に潜む代表的な失敗パターンと、それが経営に及ぼす具体的な悪影響を取り上げます。

さらに、それらを未然に防ぐための「察知の視点」と「初期対策」の考え方についても解説します。

完成後に「こんなはずじゃなかった」と悔やまないために、まずは失敗の構造を知ることから始めましょう。

この章で得られる3つの実践力

この章を読むことで、あなたは建築計画における典型的な失敗パターンと、その失敗がもたらす経営上のダメージを具体的に理解できます。

- 失敗事例から学べるスケジュール遅延、予算オーバー、使いづらい動線など、実際に起こったケースをもとに、その原因と結果が分かります。

- 経営への影響を実感できる建築上の不具合や計画ミスが、開業遅れや売上減、顧客満足度低下、人材流出など、経営指標にどう直結するのかが見えてきます。

- 予防のための視点が得られる「完成してからでは遅い」失敗要因を、初期段階で察知・排除するためのチェックポイントを理解できます。

この章を読み終える頃には、建築プロジェクトの初期段階でどこに注意を払い、何を優先的に確認すべきかが明確になっているはずです。

事業計画を頓挫させる4つの典型的リスク:スケジュール遅延・予算超過・生産性低下・想定外コスト

建築プロジェクトで発生しやすい失敗は、決して特別なものではありません。

多くの現場で繰り返されている「典型的な後悔のパターン」があります。

ここでは、代表的な4つのリスクと、その経営への影響を見ていきましょう。

スケジュール遅延:開業タイミングを逃して損失発生

計画していた開業日に間に合わず、売上機会を失うケースです。

広告や内覧会の準備を整えていても、工期が数週間〜数カ月延びれば、その間は家賃や人件費などの固定費だけがかさみます。

遅延の多くは、ヒアリング不足や計画の甘さによる仕様変更、追加工事が原因です。

設計・施工の現場で「やっぱりこうしてほしい」が頻発すれば、工程はすぐにズレ込みます。

予算オーバー:資金繰りに苦労し、運営にも影響

施工中に追加工事や設備アップグレードが発生し、当初の見積もりを超えるケースです。

資金が圧迫されれば、開業後の運転資金や広告予算にしわ寄せが及び、事業全体の立ち上がりが遅れます。

コストダウンを優先しすぎた結果、必要な部分までグレードを下げ、完成後に再改修が必要になるという悪循環に陥ることもあります。

使いにくい動線・配置:スタッフや利用者の不満、効率低下

動線やレイアウトの不備は、日々の業務効率や顧客体験に直結します。

部署間の移動が遠い、レジ周りが混雑する、スタッフと顧客がすれ違いづらい……こうした小さな不便が積み重なり、生産性や満足度を下げます。

図面上では問題ないように見えても、実際に使ってみて初めて気づくケースが多く、完成後の修正は困難です。

メンテナンスの想定不足:修繕・改装費がかさみ利益を圧迫

素材や設備の選定をデザイン優先で行い、メンテナンス性を軽視すると、維持コストが跳ね上がります。

汚れやすい素材や手入れの難しい仕上げは、清掃や修繕の頻度を増やし、利益を圧迫します。

また、将来の用途変更が難しい設計は、小規模な改修で済むはずのところを大規模リフォームにせざるを得なくなり、経営負担が大きくなります。

これら4つのリスクは、完成後に「気づいても遅い」類のものです。

だからこそ、計画初期に認識し、設計や工程に反映させておくことが、後悔を防ぐ第一歩となります。

失敗の構造:プロジェクト初期段階に潜む3つの根本原因

建築における失敗の多くは、突発的なトラブルや予期せぬ外部要因によるものではありません。

実際には、初期段階での情報不足や認識のズレといった、基本的なコミュニケーションの欠落から生まれます。

ここでは、その代表的な3つの原因を整理します。

ヒアリング不足

経営者や設計者の間だけで要望をまとめ、実際に空間を使うスタッフや利用者の声を十分に拾わないケースです。

日々の業務や動線、将来の拡張計画といった具体的な情報が共有されないまま設計が進むと、現場の実情と合わないプランになります。

- 完成後に「ここは使いづらい」「収納が足りない」などの不満が噴出

- 本来は事前に組み込めたはずの機能を、後から高コストで追加する羽目になる

図面だけで判断

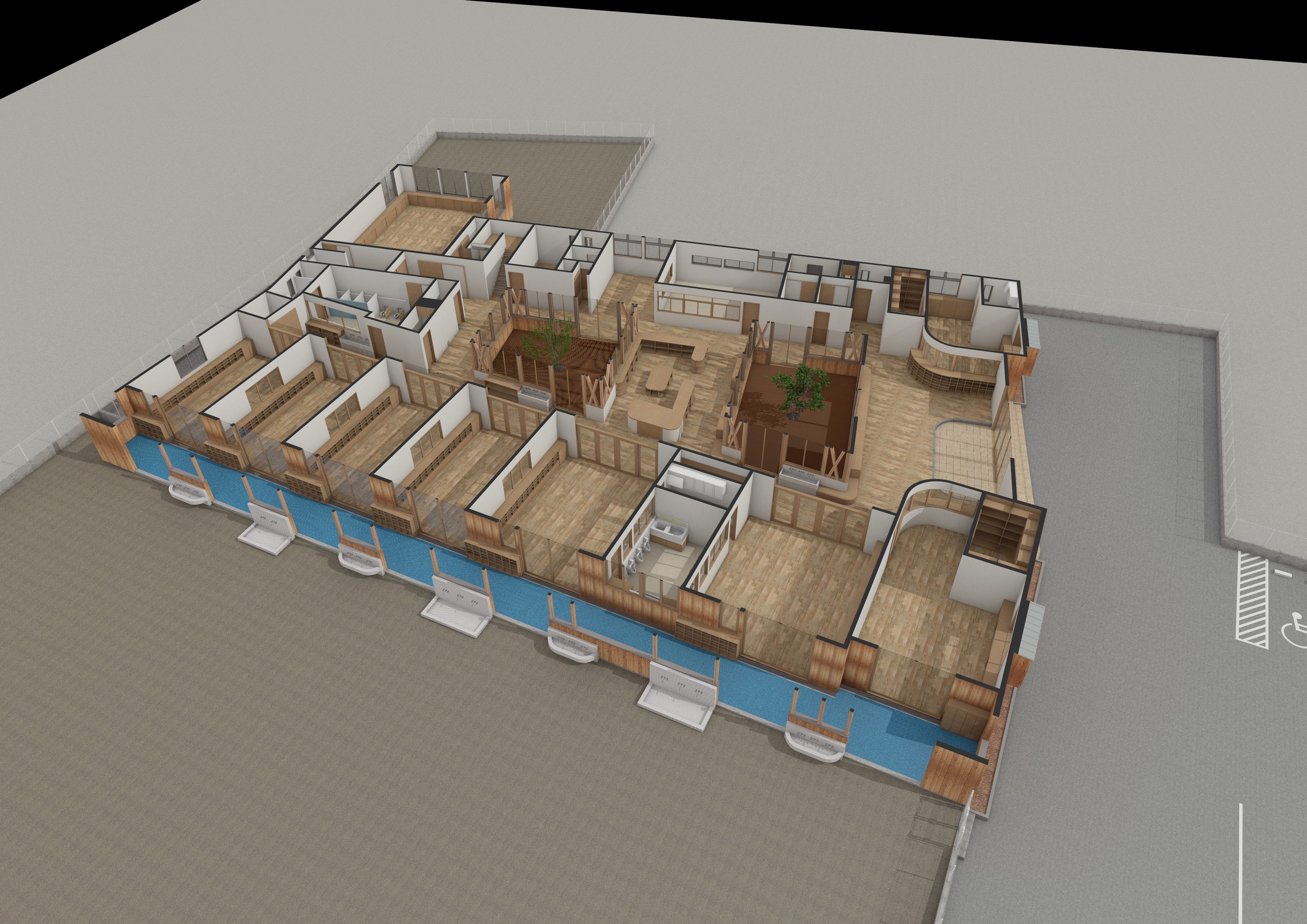

平面図やパースでは、実際の広さや圧迫感、光の入り方、動線のスムーズさまでは把握しきれません。

BIMやモックアップを使わず、「なんとなくイメージできたつもり」でGOサインを出すと、完成後に想像とのギャップを痛感します。

- 「思ったより狭い」「天井が低く感じる」「暗い」などの感覚的な違和感

- 動線の不便さが業務効率や顧客体験を損ない、日常的なストレス要因となる

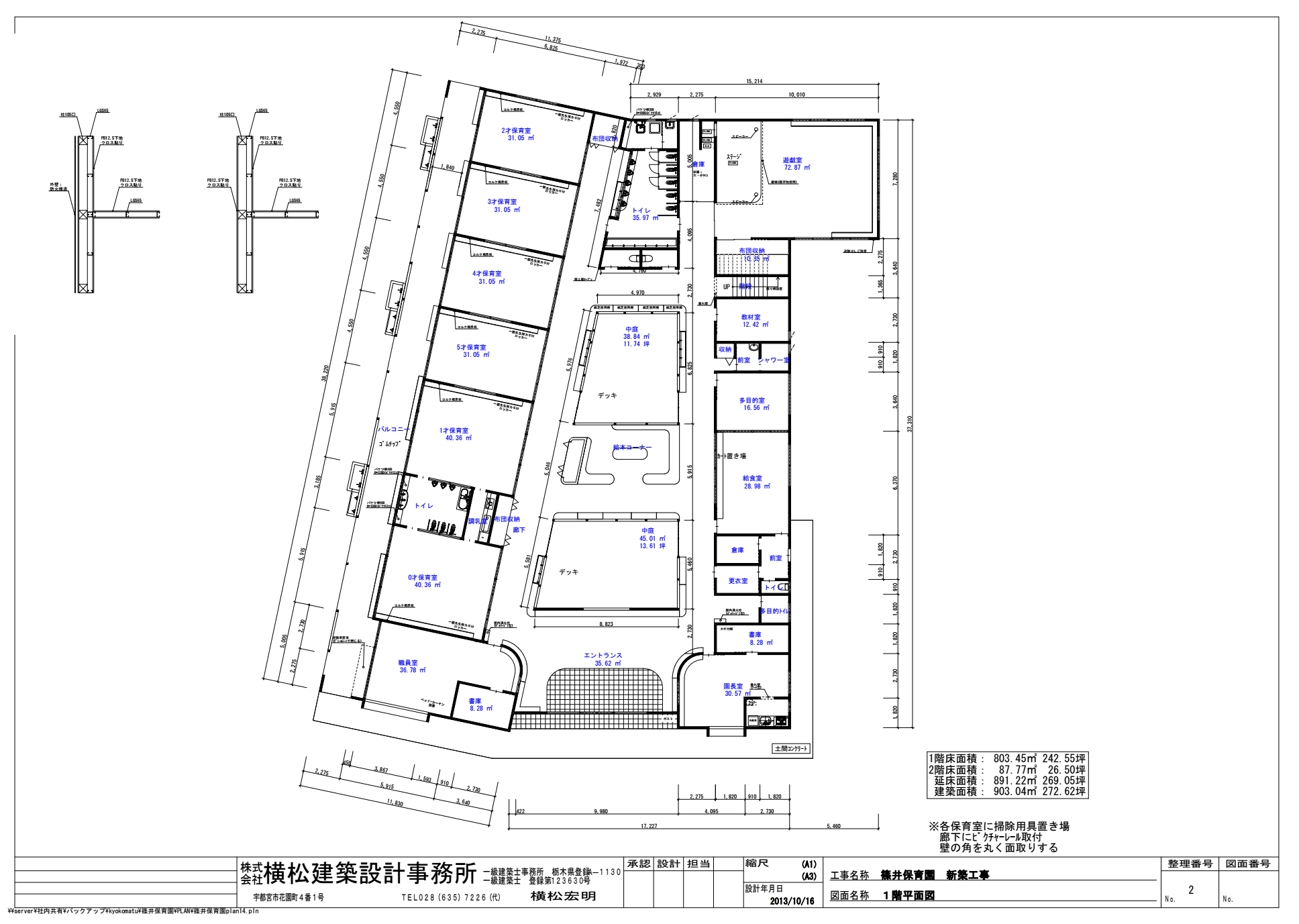

2D図面と3D図面の違い

相談窓口の錯綜

設計者、施工会社、設備業者、経営者——関係者が多いほど、要望や情報がバラバラに伝わりやすくなります。

誰が最終決定権を持つのか、どの時点で何を決めるべきかが曖昧なまま進行すると、同じ検討を二度繰り返したり、重要な情報が共有されないまま進んだりします。

- スケジュールの遅延や仕様のブレが発生

- 予算や設計の変更が重なり、コストや工程に大きな影響が出る

これら3つの原因に共通するのは、「関係者間の対話と情報共有の不足」です。

建築は多くの専門家が関わるプロジェクトだからこそ、初期段階から情報を一元化し、認識をそろえる仕組みが必要なのです。

「試せない建築」を成功させる4つのリスク回避フレームワーク

【試せない建築】だからこそ、初期段階でリスクを洗い出すためのチェックポイント

ヒアリングは初期から徹底する

経営者・設計者だけでなく、実際に現場を使うスタッフや利用者にも意見を聞く。

業務フローや将来計画、現場の課題を共有し、「後から言えばいいや」を防ぐ。

図面だけでなく3Dやモックアップで確認する

ウォークスルーや光のシミュレーションを活用し、広さ・圧迫感・動線の不便さを事前に洗い出す。

情報の一元化と責任者の明確化

誰が最終決定を下すのか、どの時点で何を決めるのかを工程表で可視化し、連絡漏れや二重検討を防ぐ。

コスト・スケジュール・品質をセットで考える

変更や追加工事の影響を、費用・工期・品質の3つの側面から同時に評価する。

ケーススタディ:【体験談】自分ごとになると見えなくなる長期価値

設計者として日々クライアントの判断を支え、冷静に最適解を探る立場にある私ですが、自らが建築主となった自社ビル計画では、思わぬ「視野の狭まり」を経験しました。

当初の計画は、引っ越し回数を1回に抑え、仮オフィス費用をゼロにすること。

そのため、旧オフィス横の駐車場に容積率いっぱいのビルを建て、完成後に直接移転するプランを採用しました。

しかし着工後、旧オフィス向かいの土地を購入できる話が舞い込みます。

その土地は工事中、建設会社の現場事務所として使われ、さらに提案を受けて2階部分を仮オフィスにすることが可能になりました。

結果的に、旧オフィスを早期に解体して工事を進めることができ、仮オフィス費用も不要となったのです。

一見すると順調な展開に思えますが、ここに後悔が残ります。

「この土地が取得できると分かっていれば、建築面積をもっと大きくできた」——。

引っ越し回数が2回になったとしても、長期的にはその方が価値の高い投資となったでしょう。

今振り返れば、もっと早く地主にアプローチすべきでした。

普段はクライアントに「短期的な損得よりも長期的な価値を優先しましょう」と助言します。

しかし自分の計画になると、目の前の条件や制約に意識が引き寄せられ、長期的視野を欠く判断をしてしまう。

この経験は、経営者が不合理に見える選択をしてしまう心理を、よりリアルに理解するきっかけになりました。

完成したオフィス自体には満足しています。

それでも、「もし早く動いていれば」という後悔は、今も私の中に残っています。

だからこそ、これから関わるクライアントの建築では、多方向からの検証と可能性の洗い出しを徹底し、同じ後悔をさせないサポートを続けていきたいと思います。

この経験からの学び

建築計画では、短期的なコストや工程だけを基準にすると、本来得られるはずの長期的価値を逃すことがあります。

初期段階で「想定外の可能性」も含めて情報を集め、複数のシナリオを検証することが、後悔のない建築への最大の保険です。

完成予想図

完成写真