建築はコストか投資か?企業の成長を加速させる「経営資産」としての建築

建築は単なる支出ではありません。それは、長期にわたり企業の成長を支える【経営資産】であり、戦略的な投資対象です。採用力、ブランド価値、業務効率、顧客満足度——こうした経営成果の多くは、空間の質や設計方針によって左右されます。

にもかかわらず、多くの建築プロジェクトでは「できるだけ安く建てる」ことが優先され、結果として長期的な経営リターンを損なうケースが後を絶ちません。建物は一度完成すると容易に変更できず、その判断は10年、20年先まで影響を及ぼします。

この章では、建築を【コスト】ではなく【投資】としてとらえるための視点を提示します。短期的な節約と長期的な利益のバランスをどう考えるか。どこにお金をかけ、どこを抑えるべきか。そして、空間を通じて経営の成果を最大化するにはどうすべきか——その具体的な考え方を解説していきます。

この章を読むことで、あなたは建築を「単なる支出」ではなく、長期的なリターンをもたらす戦略的な投資として捉える視点を身につけられます。

- 経営成果との直結性が理解できる採用力、ブランド力、業務効率、集客力——空間がこれらにどう影響するのかが具体的に分かります。

- 判断基準が明確になる短期的なコスト削減や見た目重視に偏ることで起きる失敗を避けるための判断軸が手に入ります。

- 費用対効果を最大化する発想が得られるどこに投資し、どこで抑えるべきか、長期的な視点で予算を配分する考え方が身につきます。

この章を読み終える頃には、「建築=経営の成長を加速させる装置」という意識が明確になり、空間づくりを経営戦略の中核に据える準備が整うはずです。

短期的コスト削減と長期的リターンのどちらを目指すか

「できるだけ安く建てたい」——建築計画を始めるとき、多くの経営者がまず考えることです。

これは経営判断として自然なことですし、無駄な豪華仕様を避け、コストを管理する姿勢はむしろ不可欠です。

しかし、この「コスト削減」だけを絶対条件にしてしまうと、完成した建物が本来持つべき価値、すなわち経営資源としての力を大きく損なうリスクがあります。

たとえば、設計や素材を【安さ】だけで選んだ場合——

- 実際に使ってみると動線が悪く、社員や利用者のストレスが増える

- 外観や内装の印象が乏しく、顧客や応募者に魅力を感じてもらえない

- メンテナンスや修繕が頻発し、長期的に維持管理費がかさむ

こうした事態は珍しくありません。

表面上は「安くできた」と思えても、結果的に生産性の低下、顧客離れ、人材流出といった形で経営に影響し、長期的な損失を招くことがあります。

建物は一度完成すると容易に作り直せません。

だからこそ、「安く建てる」だけでなく、「何に投資すれば長期的な成果につながるか」という視点が不可欠なのです。

建築の費用対効果を最大化する「中長期的投資」という視点

建築は、単なる支出ではありません。それは未来の成果を生み出すための中長期的な投資です。投資とは、一定の資金を投じ、時間をかけてリターンを得る行為。株式や設備投資と同じように、建物も企業を長期的に支える「資産(アセット)」として機能します。

適切に設計・施工された建物は、さまざまな形で経営に利益をもたらします。たとえば——

- 採用力の向上魅力的なオフィスや施設は求職者の心をつかみ、優秀な人材の獲得や定着に寄与します。結果として離職コストも削減できます。

- ブランド価値の向上理念やサービスを体感できる空間は、訪れた人の記憶に残り、企業イメージを強化します。

- 業務効率アップ合理的な動線や機能的なレイアウトは、生産性を高め、利益の増加に直結します。

- 利用者満足度の向上店舗やクリニックであればリピーター増加、保育園であれば保護者の信頼向上など、事業の安定につながります。

こうした効果は、一度きりでは終わりません。5年、10年と積み重なれば、初期投資をはるかに上回る価値をもたらす可能性があります。逆に、短期的なコスト削減を優先して質を犠牲にすれば、生産性の低下や集客力の減少、人材流出など、長期的に大きな損失を招くことになります。

つまり、建築を考えるときには、「目先の支出を抑える」だけではなく、「未来の利益を最大化する」ための投資戦略として計画することが不可欠なのです。

その建築投資、本当に会社の事業計画・成長シナリオと連動していますか?

建築を「投資」として考えるなら、その計画は必ず事業計画と連動していなければなりません。空間は完成した瞬間から企業活動の舞台となり、日々の業務や顧客体験に直結します。だからこそ、将来の経営戦略や成長シナリオを踏まえた設計が欠かせないのです。

たとえば——

- 今後3年で社員数が増える見込みがあるなら、その増員を見越して席数や会議室、インフラ容量を確保しておく。

- 多店舗展開や新規事業の立ち上げを予定しているなら、ブランドイメージやサービス体験を統一できるデザイン指針を最初の建築から反映させる。

この視点を持てば、設備や素材の選定も変わります。単純に「一番安いもの」を選ぶのではなく、省エネ性能やメンテナンス性など、中長期的にコスト削減やブランド価値向上につながる選択肢が見えてきます。無駄な豪華仕様を避けつつも、将来を見据えた質の高い投資を行うことが可能になるのです。

結局のところ、「将来への投資」という視点を持つかどうかで、建物の寿命と価値は大きく変わります。事業計画を見据えて建築を設計すれば、空間は単なる箱ではなく、企業成長を支える強固な基盤となるのです。

建築計画で陥りがちな2つの罠:「安さ至上主義」と「デザイン偏重」

建築計画では、経営者や担当者が陥りやすい二つの大きな誤解があります。どちらも一見合理的に思えますが、長期的には事業の足を引っ張る要因となりかねません。

「建築費を極力抑える」=正解、ではない

誰もが「できるだけ安く建てたい」と考えます。しかし、それを唯一絶対のゴールにしてしまうと、完成後にさまざまな問題が浮かび上がります。

- 将来的なコスト増安価な素材や設備は初期費用を抑えられる反面、耐久性やメンテナンス性に劣る場合があります。結果として交換・修繕の頻度が増え、長期的には出費がかさみます。

- 成長機会の喪失「今は不要だから」と余裕のないレイアウトや設備にすると、将来の増員や新サービスに対応できず、改修コストや機会損失が発生します。

- 顧客を呼べない空間店舗やクリニックでは、外観や内装の質が集客力を左右します。安さ優先で質を下げると、「そもそも来てもらえない」という根本的な問題に直面します。

結果として、抑えたはずの建設費以上の損失を、長期的に背負い込む可能性があります。

デザイン重視だけ、でもない

逆に、見た目の美しさだけを追求するのも危険です。

- 見た目と機能の不一致デザインを優先するあまり、動線や業務フローへの配慮が不足すると、使いにくく疲れやすい空間になってしまいます。

- 運用コストの増加特殊素材や凝った仕上げは、清掃や修繕に手間がかかり、維持管理費が高騰することがあります。

- ブランドとのミスマッチ企業や事業のブランドイメージと一致しないデザインは、顧客やスタッフに違和感を与え、「なんとなく合わない」という印象を残します。

建築計画では、「安さだけ」も「デザインだけ」も極端な選択です。重要なのは、コスト・デザイン・機能性をバランスさせ、経営目標と一体化させること。その視点がなければ、建築は事業を支える資産ではなく、重荷になってしまいます。

建築投資で失敗しないための経営3原則

建築費削減一辺倒も、見た目のデザイン偏重も、どちらも極端に走れば後悔の原因になります。経営における建築の本来の姿は、「コスト・デザイン・機能性」を経営目標と結びつけ、長期的な費用対効果で判断する投資です。

そのためには、以下の視点が重要です。

投資配分を戦略的に行う

すべてを豪華にする必要はありません。ブランド発信力が高く、顧客や採用に直結する部分——例えば外観、受付、共用スペースなど——に重点的に投資し、バックヤードや倉庫などの非顧客接点部分は機能重視で簡素に抑える。こうしてメリハリをつければ、限られた予算でも最大の効果が得られます。

将来コストまで見据える

初期費用が多少高くても、耐久性やメンテナンス性に優れた素材・設備を選べば、長期的な維持管理コストを抑えられます。省エネ性能や清掃のしやすさも、将来の経営効率に直結します。

ブランド一貫性を保つ

建物は企業のブランド体験の一部です。ロゴやWebサイト、パンフレットなどと統一感のあるデザインを空間にまで落とし込み、顧客や求職者が「一貫した世界観」を感じられるようにします。これにより、企業イメージはより強く印象づけられます。

つまり、経営視点での「投資としての建築」とは、単に建てることではなく、事業の成長や競争力を高めるために、どこにどれだけ資源を配分するかを設計段階で決めることです。この考え方を持てば、建築は長期的なリターンを生み出す、極めて有効な経営ツールになります。

建築が生む3大経営効果:採用力・生産性・ブランド価値の向上

建築を経営視点でとらえると、オフィスや店舗の空間づくりは単なるインテリア選びではなく、組織力や業績に直結する経営戦略になります。ここでは、代表的な3つの効果を見ていきましょう。

採用力アップ

- 魅力的なオフィスは人材を惹きつける求職者は求人情報だけでなく、「どんな場所で働くのか」を重視します。清潔感や温かみのある設計、コミュニケーションが取りやすいレイアウトは「ここで働きたい」という感情を引き出します。

- 従業員の定着率向上使いやすい動線や快適な休憩スペースは日々のストレスを軽減し、離職率の低下につながります。結果として、採用コスト削減と組織の安定が実現します。

- 企業文化を体感させる空間は、企業が大切にする価値観や文化を視覚的に伝える場です。オープンなコミュニケーションを重視する会社なら壁の少ないレイアウトを、集中作業を尊重する会社なら個別ブースを設けるなど、理念を形にすることができます。

生産性向上

- 動線設計が効率を左右する頻繁にやり取りをする部署同士が離れていれば、移動時間が無駄に増えます。会議室が不足していれば、ミーティングの調整に時間がかかります。こうした日常の小さな不便が積み重なると、生産性は確実に低下します。

- コミュニケーションを促進する空間オープンスペースやカフェエリアなど、部署や役職を越えて交流できる場所を設ければ、情報共有やアイデアの創出が活発になります。一方で、集中作業用の静かな空間もバランスよく配置すれば、業務特性に合わせた環境が整います。

- 快適性がモチベーションを支える照明や空調、素材感などの環境要素は、社員の体調や心理的な快適さに直結します。疲れにくく集中しやすい空間は、仕事の質とスピードの両方を高めます。

ブランドイメージ強化

- 空間は企業の【顔】である顧客や取引先が訪れたとき、オフィスや店舗の印象は企業の価値観や信頼性を直感的に伝えます。ロゴやWebサイト、パンフレットと統一感を持たせることで、ブランド体験を一貫させることができます。

- 顧客体験をデザインする店舗やクリニックでは、入りやすい入口や快適な動線、安心感を与える雰囲気が来店動機やリピート率を左右します。保育園であれば、保護者が安心できる明るさや安全性を備えた空間設計が必要です。

- 差別化の武器になる広告や商品デザインは容易に真似されますが、空間デザインは一度つくれば長期間にわたって独自性を発揮します。競合他社との差別化を図る上で、建築は強力な手段となります。

このように、空間は採用、業務効率、ブランド構築といった経営の重要分野に直接影響します。だからこそ、建築を【経営リソース】として設計する視点が欠かせないのです。

事業計画と建築戦略の連動で経営を加速させる

建築を「投資」として最大限に活かすには、事業計画と空間設計を緊密に結びつけることが不可欠です。どんなに立派な建物でも、企業の戦略や将来像と噛み合っていなければ、長期的な成果は得られません。

業態・事業内容との整合性

まず重要なのは、経営目標やコンセプトを明確にし、それを空間に反映させることです。

たとえば——

- 「地域にやさしい医療」を掲げるクリニックなら、自然素材や温かみのある照明を採用し、待合室を広く取る。

- 高級志向を打ち出す店舗なら、質感の高い素材や間接照明で特別感を演出する。

業務フロー・サービス構造の反映

現場で日々行われる業務やサービス提供の流れを理解し、それを妨げないレイアウトにすることも重要です。たとえば、保育園ならお昼寝用マットや給食器具の収納場所をどこに配置するか、クリニックなら診療室と受付・待合との動線をどう確保するかなど、運用のリアルを踏まえた設計が求められます。

顧客ターゲットを意識した設計

誰をターゲットにするかによって、必要な機能や演出は大きく変わります。ファミリー層が多い施設ならバリアフリーやベビーカー対応の動線を、若年層がターゲットの店舗ならSNS映えする演出を意識するなど、顧客像に合わせた空間作りが重要です。

将来の変化を見据える

事業拡大やメニュー拡張など、数年先の変化にも柔軟に対応できる可変性を備えておくことで、改修コストを大幅に削減できます。間仕切りや配管の位置を後から変えやすい設計、増築を見越した敷地利用などもその一例です。

関係者との早期連携

経営者だけでなく、スタッフや利用者、設計者、施工業者など多くのステークホルダーと初期段階から意見交換を行うことも大切です。これにより、現場の課題や顧客の期待を的確に反映し、事業と空間を同じベクトルに整合させることができます。

事業計画と連動した建築は、単なる「箱」ではなく、経営を加速させるインフラになります。逆に、事業戦略を反映しないまま建てた空間は、後になって「こんなはずではなかった」というギャップを生み、追加コストや機会損失を招きかねません。

建築投資を成功に導く5つの必須チェックポイント

長期的な費用対効果を検討しているか

初期費用だけでなく、メンテナンスコストや将来の改修・増築費用まで含めて【トータルでお得】かどうかを判断しているか。

経営指標と結びつけて考えているか

採用力、ブランドイメージ、生産性、集客力など、空間が経営成果にどのように影響するかを数値や事例で把握しているか。

事業計画と空間設計を連動させているか

3年後・5年後の人員増や新サービス展開を見越し、柔軟なレイアウトや拡張性を設計に織り込んでいるか。

予算配分の優先順位を明確にしているか

外観や共用部など、ブランドや集客に直結する部分へ重点投資し、バックヤードなどは機能重視でコストを抑えているか。

専門家と初期段階から連携しているか

設計者やコンサルタント、施工会社と早期に情報共有し、無駄な手戻りやコストロスを防ぐ体制を築いているか。

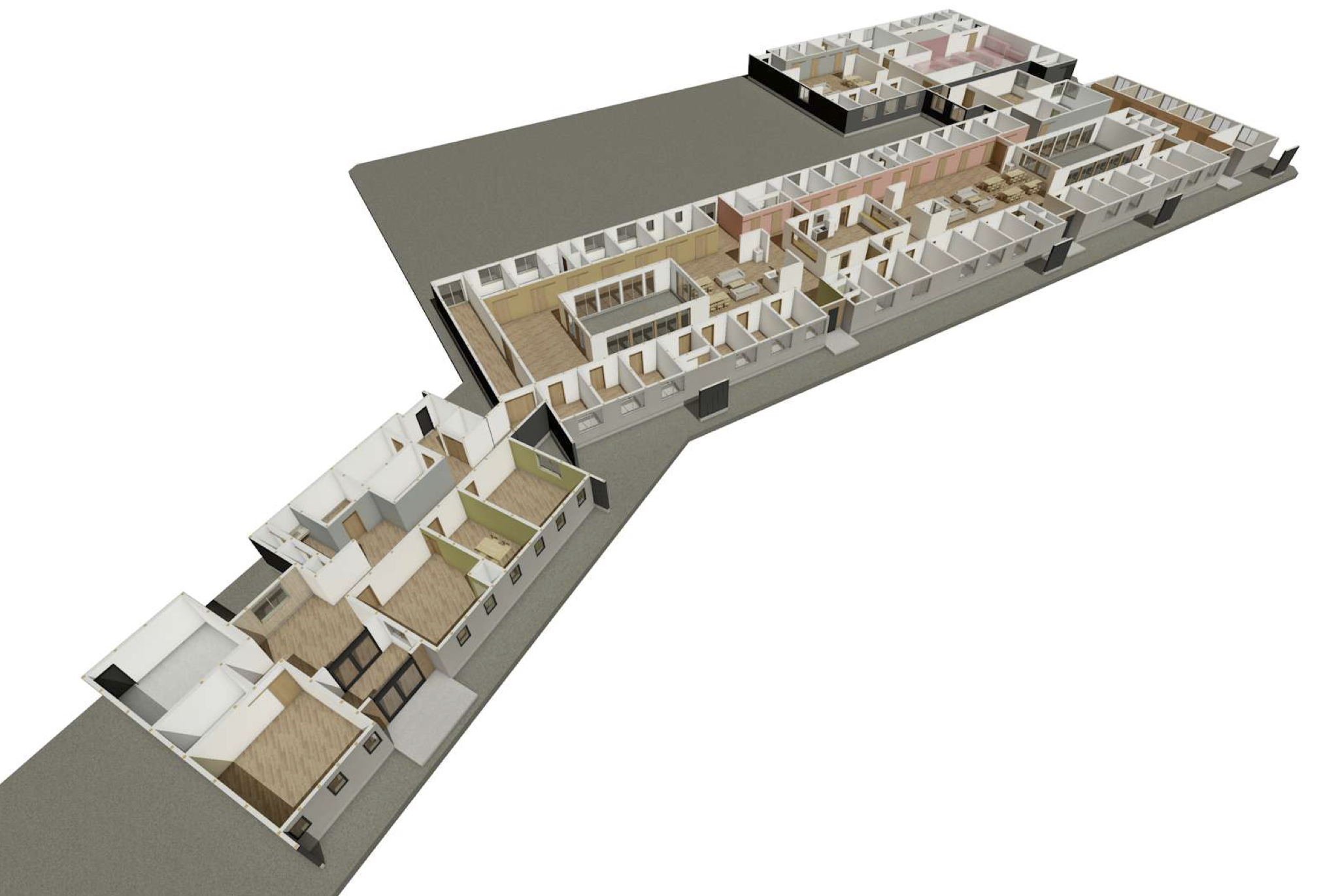

ケーススタディ:時間とともに育つ「まるで【街】のような福祉施設」をつくる

茨城県の社会福祉法人 茨城補成会。

広大な敷地と数多くの既存施設を持つこの法人が進めたのは、障害者グループホーム、就労支援、発達支援、多目的ホールを新たに整備するプロジェクトでした。

理事長の想いは明快です。

「ここを一つの【街】にしたい」。

利用者やスタッフが日々を過ごし、地域の人々もお祭りやイベントで集まる——そんな場をつくることが、この計画の出発点でした。

当初の僕たちの提案は大きな鉄骨造の複合施設。

しかし議論を重ねるうちに、理事長の「街」というビジョンを実現するには別の形が必要だと気づきます。

私たちは平面図やBIMモデルを何度も作り直し、理事長やスタッフの皆様との対話を重ねました。

最終的にたどり着いたのは、完全に分棟型の木造平屋建物群。

広い敷地に建物と建物のあいだの余白を大切に残し、将来的に必要な施設を追加できる【発展型】の配置計画です。

この構成によって、施設全体がまるで小さな街のように機能し、暮らしや活動に自然なリズムが生まれました。

基本計画では、敷地開発費や建築費の概算を並行して検討。

各部署のスタッフとBIMモデルを共有しながら、動線や使い勝手、建物間の距離感など、現場目線と運営目線の両方を盛り込みました。

建設段階では建設会社も交え、VE(バリューエンジニアリング)で素材や仕様を検討。

コストを抑えつつ、理想の街並みを実現するための最適解を探りました。

また、補成会は新施設群の完成に合わせて法人のWebサイトや求人サイトも刷新し、現実の空間とデジタル上のブランド発信を同期させることに成功しました。

現在も、この【街】に新たな3棟を加える計画が進行中です。

このプロジェクトは単なる施設整備ではなく、時間とともに育ち続けるまちづくりそのものでした。

この経験からの学び

福祉施設づくりは、単に建物を並べるだけではなく、利用者・スタッフ・地域が関わり合い、成長していく場を設計することが重要です。

分棟型や段階的な開発は、将来の変化に柔軟に対応できるだけでなく、法人の理念や地域との関係性を時間とともに育む器となります。

BIMやVEを活用しながら、空間とブランド発信を一体で設計することで、現実と理念を強く結びつけることができます。