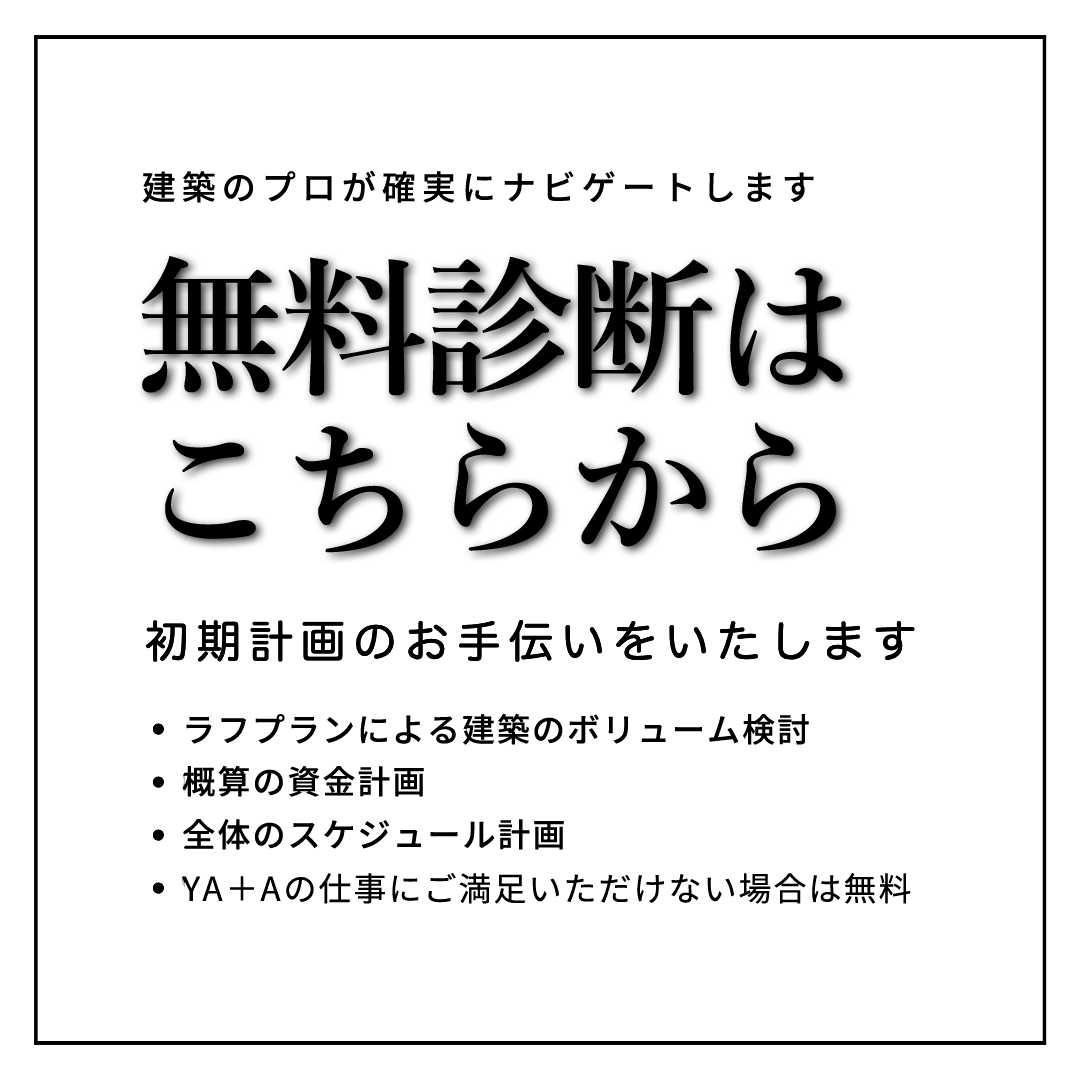

「試せない建築」を経営資産に変える —全てのクライアントに後悔のない建築を—

完成してからでは遅い。

建築は、経営の未来を左右する最大の投資。

後悔の8割は設計前に消せる。

著者紹介:横松建築設計事務所【YA+A】代表・横松邦明

「すべてのクライアントに後悔のない建築を」を理念に、これまでに住宅、保育園、福祉施設、クリニック、学校、工場、オフィス、葬祭会館など、200棟を超える建築設計に携わる。2008年から業界に先駆けてBIM(Building Information Modeling)を導入し、設計業務の効率化・高精度化を実現、BIM導入前後で設計手戻り工数を31%削減(社内平均)。

BIM講師や教材販売を通じ、教育活動にも注力。

日経アーキテクチュアや建築知識をはじめとする各種媒体への掲載、講演登壇は100回以上。東京拠点に加え、中国・青海省や上海でもプロジェクトを展開。福祉施設や大規模幼児園などの設計を行う。

また、クリエイティブチーム「+A」として、WEB制作・広告・パンフレット・空間デザインまでを一貫して手がけ、企業のブランディング支援も行う。設計、福祉、WEB、教育を横断しながら、事業の"見た目"と"本質"の両面を整える活動を行っている。

自己紹介

はじめまして。横松建築設計事務所【YA+A】代表の横松邦明です。

僕の仕事のテーマは、「すべてのクライアントに後悔のない建築を」です。これまで、住宅や保育園、福祉施設、クリニック、学校、工場、オフィス、葬祭会館など、ジャンルを問わず200棟以上の設計を手がけてきました。

なぜこの言葉を掲げているのか――それは、建築が完成してから試すことのできない【一発勝負】だからです。家具や車は購入前に試せますが、建物はそうはいきません。図面やパースを何度見ても、実際に完成して初めて「何か違う」と感じることは珍しくありません。そして、一度建ててしまえば、大規模なやり直しは容易ではありません。

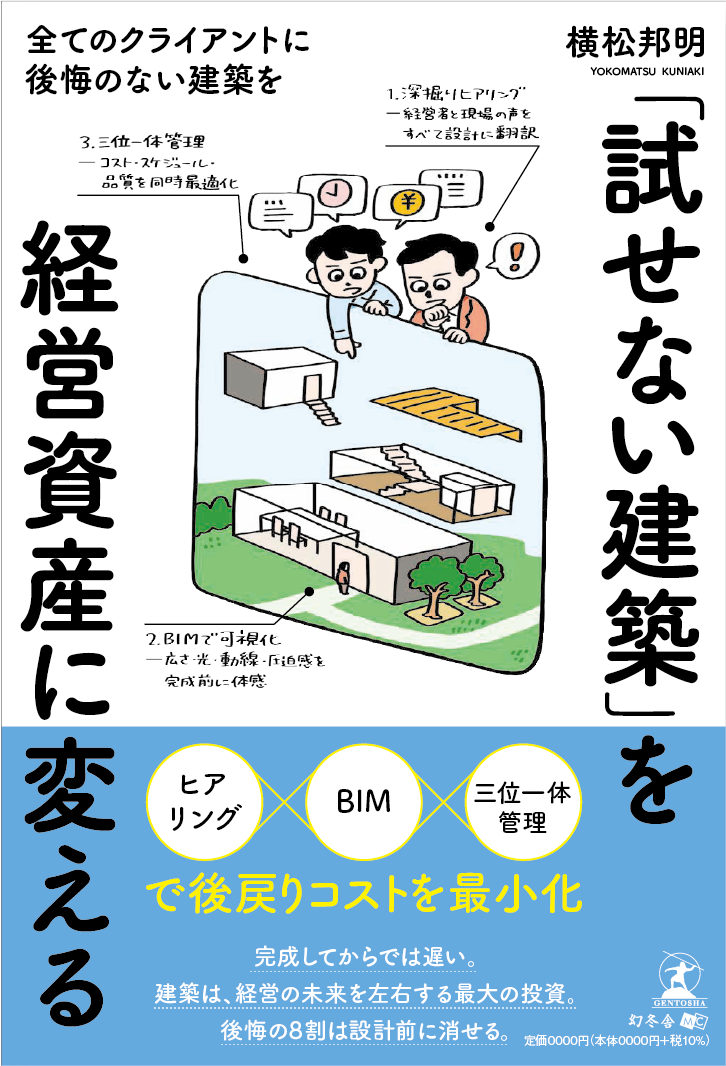

だからこそ、僕は着工前の限られた時間をとても大切にしています。経営者はもちろん、そこで働くスタッフや利用者の声を丁寧に聞き、将来の変化まで視野に入れた計画を立てます。さらに、BIM(Building Information Modeling)という3D設計技術を活用し、広さや高さ、光の入り方、動線などを【完成前に体感】していただきます。こうすることで、関係者全員が同じ完成イメージを共有でき、後から「思っていたのと違った…」という後悔を大幅に減らせるのです。

BIMは2008年に独学で導入しました。当時はまだ活用している人がほとんどいませんでしたが、その効果は絶大でした。業務効率、設計精度、情報共有の質が飛躍的に向上し、今では教材販売やセミナー、雑誌掲載などを通してBIMの普及にも携わっています。

2013年に東京オフィスを開設してからは、中国でもプロジェクトを展開。青海省では約1万㎡の国際幼児園を設計し、上海ではマンションリノベーションや福祉施設企画を担当。文化や言語の違いを超えて進める経験から、設計の幅と視野をさらに広げることができました。

こうした経験を通じて、僕は建築を【ただの箱】ではなく、経営を支えるインフラだと捉えるようになりました。空間は採用、ブランド、業務効率、集客など、経営のあらゆる成果に影響を与えます。だからこそ、設計は経営戦略の一部であるべきだと考えています。

その考えをさらに形にするため、「+A」という会社を立ち上げました。WEB制作、広告、パンフレット、インテリアデザインまで一貫して手がけ、見た目と中身を合わせてブランドを構築するお手伝いをしています。見た目の力は、集客や採用の質を変える【資産】になると確信しているからです。

僕自身、設計事務所の経営だけでなく、WEBコンテンツ販売、不動産事業、福祉事業など多角的な分野で活動してきました。異なる業界で培った経験を掛け合わせることで、建築とデザインの両面からクライアントの課題を解決することを得意としています。

これからも「建築 × ○○」の掛け算で新しい価値を創造し、10年、20年先も喜ばれる空間を届け続けたいと思っています。建築は完成がゴールではなく、そこから価値を育てていく旅。その旅を、一緒に楽しめるパートナーでありたい――それが僕の想いです。

だからこそ、僕が現場で積み重ねてきた経験と、「後悔しない建築」のために欠かせない考え方や手法をすべて詰め込みました。建築は経営にとって大きな投資であり、同時に企業や組織の未来を左右する経営資産です。しかしその特性上、一度完成すれば簡単にはやり直せません。

もし着工前にもっと深く話し合い、完成後の姿をよりリアルに共有できていたら――。これまで無数のプロジェクトで、そんな「もしも」を耳にしてきました。

そうした【後悔】をなくすための実践的なガイドです。ヒアリング、BIMの活用、コスト・スケジュール・品質の三位一体管理、そして空間を経営戦略の一部として活かすための視点。

次のページから、あなたの建築プロジェクトを10年先まで価値を生み続ける「経営の武器」に変えるための旅が始まります。

なぜ「試せない建築」は経営最大のリスクなのか?

建築は、完成して初めて全貌が姿を現す——そんな特異な商品です。新しいオフィスや店舗、クリニックをつくると決めた瞬間、多くの経営者の胸は高鳴ります。「こんな空間にしたい」「お客様をこんな雰囲気で迎えたい」。頭の中で理想の光景を描き、カタログや写真を眺めながら期待を膨らませる。その時間は、計画の中でもっとも楽しい瞬間かもしれません。

しかし、その高揚感の陰には、静かに忍び寄る不安があります。それは「建築は完成後に試すことができない」という厳しい現実です。新商品なら試作を重ね、市場の反応を見ながら改善できます。けれど建物は違います。図面やCGパースで何度も確認したとしても、実際の空間に立って初めてわかる【圧迫感】や【使い勝手の悪さ】は、事前には完全には消しきれません。そして、一度建ててしまえば簡単にはやり直せない——これが「試せない商品」という宿命です。

事業用の建築は、個人住宅以上にそのリスクが大きくなります。開業日は動かせず、投資額は数千万円から数億円規模。そこに集う従業員や顧客の体験は空間の設計次第で大きく変わります。オフィスであれば社員の生産性や士気、店舗やクリニックなら集客や売上、保育園なら安全性や安心感——そのすべてが建物の出来栄えに直結するのです。

実際、ある中堅企業は新本社ビルの完成後、すぐに大きな壁にぶつかりました。「部署間の距離が遠すぎて連携が取りづらい」「来客動線が不便」など、使い勝手に関する不満が次々と噴出したのです。担当者は「図面で理解したつもりだった」と振り返りますが、現実の空間を体感して初めてわかる問題が多く、結果的に大規模な改装を余儀なくされました。失ったのは数千万円単位の追加費用だけではなく、経営の時間と機会です。

こうした失敗は、決して特別なケースではありません。むしろ建築に関わる誰もが、【成功と失敗の境界線】の上を歩いています。完成後に「こんなはずではなかった」と気づいた時、追加工事やレイアウト変更には多額の費用と長い工期がかかります。予算が限られていれば不便を抱えたまま運営を続けざるを得ず、やがてスタッフの不満や顧客離れ、生産性の低下が経営を圧迫します。

だからこそ、着工前の限られた準備期間にどれだけ想定し、どれだけ認識を擦り合わせられるかが、成功の分かれ道になります。この「試せない」という宿命を前提に計画を組み立てれば、建築は経営にとって最大のリスクであると同時に、最大の武器にもなり得るのです。

建築投資の失敗を防ぐための4つのアプローチ

建物は、一度完成してしまえば簡単に作り直せません。家具や内装のように「試し置き」や「模様替え」で解決できるものではなく、完成した構造そのものが事業の土台となります。だからこそ、「完成してから気づいてももう遅い」という事態を避けるためには、着工前の準備段階で徹底的に計画と検証を行う必要があります。

このページでは、そのための鍵となる4つのアプローチを提案します。

1. 対話を徹底する

経営者と設計者だけで話を進めるのではなく、実際に空間を使うスタッフや、来訪者・利用者の視点も必ず取り入れます。日々の動線や業務フロー、将来の事業計画まで具体的に共有し、「なんとなく伝わっているはず」という曖昧さを排除します。ヒアリングは一度きりではなく、計画の節目ごとに行い、認識のズレを早期に発見します。

2. 3Dシミュレーション(BIM)の活用

BIM(Building Information Modeling)は、建築物を3Dデータとして可視化し、完成前に動線や広さ、光の入り方を体感に近い形で確認できる技術です。平面図やパースだけでは把握しにくい「圧迫感」や「通路幅の感覚」を、ウォークスルー機能や光シミュレーションで事前に検証し、「思っていたのと違う」を最小化します。

3. コストとスケジュールの【見える化】

初期段階から工程表を共有し、どの時点で何を決定するのか明確にします。追加要望や仕様変更が発生した場合、その影響が費用や工期にどう波及するのかを即座に把握できる仕組みを整えることで、後手に回る判断や無駄なコスト増を防ぎます。

4. 長期視点の設計とメンテナンス計画

完成がゴールではありません。建物は完成後も10年、20年と使い続ける資産です。将来的な改修や増築、設備更新の容易さを視野に入れ、余白や可変性を設計段階から織り込みます。これにより、変化する事業や利用環境に柔軟に対応できます。

これら4つのアプローチを徹底すれば、「試着できない建物」をめぐる大きなリスクをコントロールしやすくなります。計画の初期から「使う人のリアルな体験」を想像し、想定外のズレを徹底的に潰すこと。それが、後戻りできない建築を成功に導く最大の条件です。

建築を経営の武器に:採用・ブランド・生産性・集客を最大化する空間戦略

建物は単なる「箱」ではありません。それは企業の理念や文化、経営戦略を映し出す【器】であり、組織の活動そのものを支える基盤です。オフィスや店舗、施設の在り方は、採用やブランドイメージ、業務効率、そして集客力にまで影響を及ぼします。ここでは、その理由を具体的に見ていきましょう。

採用力を左右する空間

いま、多くの求職者は待遇や仕事内容だけでなく、「どんな環境で働くか」も重視します。明るく開放的で、動線がスムーズなオフィスは「ここなら快適に働けそう」という安心感を与え、応募意欲を高めます。逆に暗く雑然とした環境や、動きづらいレイアウトは企業イメージを損ない、採用のハードルを上げてしまいます。

ブランドイメージを体現する空間

外観や内装は、企業理念を視覚的に表現する有力な手段です。自然素材を多用すれば「人に寄り添う姿勢」を、ミニマルでシャープなデザインなら「革新性や先進性」を伝えられます。ロゴや名刺、ウェブサイトと同じく、建物そのものがブランドの【顔】となり、訪れる人の記憶に企業の世界観を刻みます。

業務効率と生産性を高める空間

レイアウトや動線設計は、日々の業務フローに直結します。頻繁に連携する部署が離れていれば無駄な移動が増え、会議室不足は意思決定を遅らせます。一方で、動線が最適化され、集中スペースとコラボスペースがバランス良く配置されれば、仕事のスピードも質も向上します。

集客力を左右する顧客体験の場

商業施設やクリニック、保育園などでは、利用者が初めて訪れた瞬間の印象がリピート率を大きく左右します。落ち着いた照明と快適な動線は「また来たい」という感情を生みますが、狭く暗く雑然とした空間は逆効果です。空間設計は、集客と顧客満足度の両方に直結する重要な要素なのです。

商業施設

クリニック

保育園

従業員満足度=サービス品質

快適な職場環境は従業員のモチベーションを高め、そのまま顧客対応やサービスの質に反映されます。十分な休憩室や交流スペースがあれば社内コミュニケーションが活発になり、新しいアイデアが生まれやすくなります。反対に、疲れやすい環境やプライバシーが確保できない空間では、スタッフの力を十分に発揮させられません。

こうした理由から、建築は経営において「単なる器」ではなく、成長戦略を支えるインフラです。採用・ブランド・業務効率・集客……あらゆる経営要素に影響を与えるからこそ、空間をどうデザインし、どう運用するかは経営判断そのものなのです。

ゴール:建築を経営資産に変える「意思決定の軸」を手に入れる

建物は、単なる作業や接客の場ではありません。それは企業のビジョンやブランドを体現し、人材を惹きつけ、顧客との関係を深めるための【戦略的な資産】です。しかし同時に、建築は「試してから買う」ことのできない後戻りのきかない投資でもあります。完成後に「しまった」「こんなはずではなかった」と感じても、大きく設計をやり直すのはきわめて困難です。だからこそ、経営視点と建築視点を結びつけた戦略的アプローチが不可欠になります。

経営者が建築を単なるコストではなく【武器】として活用するための思考法と実践法をまとめたものです。具体的には以下の要素を軸に構成しています。

- コスト・スケジュール・品質の三位一体管理

- 徹底したヒアリングと3Dシミュレーションによる「見える化」

- 採用・ブランド・集客に直結する空間デザインの視点

- 建築主と設計者が伴走しながら進めるプロセス

これらを理解し実践すれば、計画段階で事業目線を組み込み、後悔のない意思決定ができるようになります。そして、完成した空間を競合他社には真似できない強みへと育てることができるでしょう。

あなたが読み終える頃には、「建築を経営の成長エンジンに変える視点」が確立されているはずです。あなたの企業の10年、20年先を見据えた空間づくりの出発点となることを願っています。

全8章のご案内:後悔しない建築を実現する全プロセス

ページ構成

- 第1章:建築はコストか投資か?企業の成長を加速させる「経営資産」としての建築

- 第2章:建築投資の失敗学:判断ミスが招く経営ダメージと、それを回避する戦略的アプローチ

- 第3章:経営ビジョンを設計に実装する「戦略的ヒアリング」の技術

- 第4章:投資対効果を高めるBIM活用戦略:設計段階でのリスク可視化と合意形成

- 第5章:建築のコスト・スケジュール・品質を最適化する「三位一体管理」

- 第6章:建築を経営の武器に。採用・ブランディング・集客を成功させる空間戦略

- 第7章:建築プロジェクトマネジメント実践ガイド:事業を成功に導く7フェーズの要点

- 第8章:まとめ:あなたの建築を「模倣困難な経営資産」に変えるために